2019.04.28

1963年、第1回日本GPが開催されたとき、日本になにが起きたのか?

1963年5月、日本グランプリの決勝が鈴鹿で行われた。戦後日本の自動車レースの始まりは、そのまま多くのクルマ好きたちを昂ぶらせた。そして、毎週鈴鹿に向かうクルマ好きの集団がいた……。

- CREDIT :

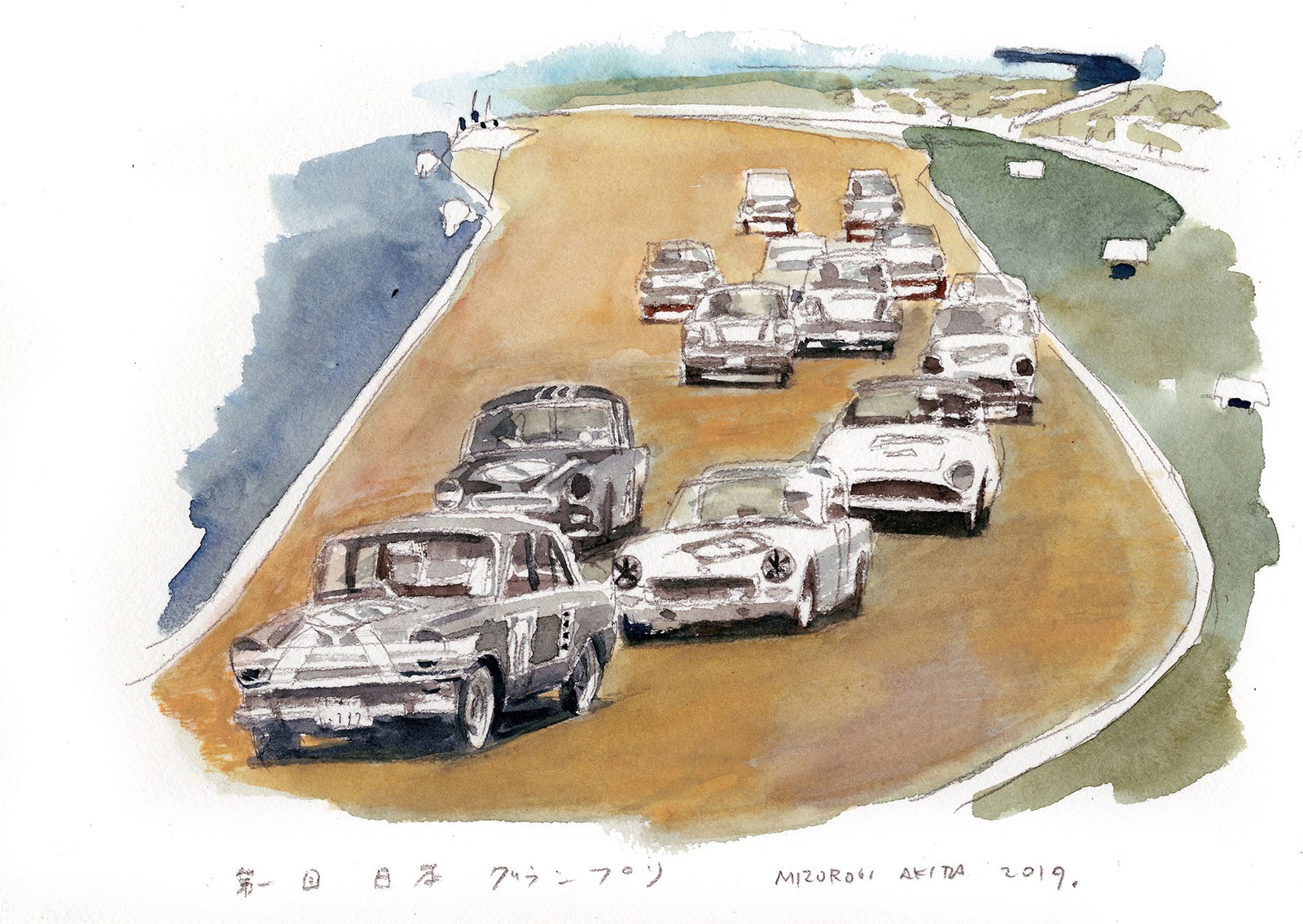

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第93回

第1回日本GPと鈴鹿通い!

ヤンチャの限りを尽くしたかつてのオートバイ仲間たちも仕事に就き、社会人としての1歩を踏み出していた。

みんなクルマ好きであることに変わりはなかったが、ひと月に1〜2度のドライブやジムカーナ/ヒルクライムを楽しむ程度だった。

ところが、1963年5月を境に状況は一変した。

初めての本格的レースを目の前にしたことで、

落ち着いていたハートに再び火が点いた。

そして、鈴鹿通いが始まった。

サーキット走行に向いたクルマなど誰ももっていない時代。みんなナンバー付のふだんの足グルマをそのまま鈴鹿に持ち込んだ。

鈴鹿サーキットは、多くがサーキット走行を体験できる走行枠を設けていた。とはいえ、当然、安全への決めごと/約束事はいろいろあった。でも、それを守る人などほぼ皆無。

もちろん上手い人もいたが、「ヤバイ!」人も少なくなかった。いわば、ピンキリが混在で走っていたのだから、リスクは高い。

でも、不思議なことに、シリアスな事故はほとんど起こらなかったように記憶している。

さて、本題の「鈴鹿通い」に話を戻そう。

僕が共に鈴鹿通いをしていたグループは15人くらいで、年齢は20〜55才。クルマは、ルノー4CVからポルシェ356B 2000GSやトライアンフTR4の特別仕様車等と幅広い。小さくても速いホンダS600も数台あった。

僕はといえば、まずはロールバーを組み込んだだけのMGB。途中から、前にもご紹介したフルチューニング!?のべレットで参加した。

参加は自由。決めごとは「土曜日の午後5時頃、箱根芦の湖畔のパーキングエリアに集まる」ことだけ。

話は前後するが、箱根に集まるということは、基本的に国道1号線(旧東海道)で鈴鹿まで行ったということ。当時はまだ東名高速は開通していなかった(1968〜1969年開通)。

いや、もし開通していても、高い高速道路代を毎週は払えなかったと思う。それに国道1号線も、ひどい渋滞はあまりない時代だったので、それほど苦にもならなかった。

東京から鈴鹿サーキットまで、ざっと400kmほどだと思うが、だいたい7時間くらいで走ったと記憶している。

つまり、鈴鹿到着は真夜中。深夜まで営業している店で腹ごしらえをしてから眠るのだが、

宿などとっていない。クルマの中で眠るのだ。

お金をタップリ持っている人たちも、お金のない仲間と行をともにする。グループ内にはいつのまにかそんなルールができていた。

学生、サラリーマン、保険業、金融業、弁護士、医師、、様々な人たちが集まるグループだったが、クルマが好き、走るのが好き、という共通項だけで強く結ばれていた。

東京・鈴鹿間を7時間で走るのは、けっこうなハイペースになるが、チームワークでハイペースをキープした。

遅いクルマを、できるだけ自由に、速度を落とさず走らせるために、速いクルマが前後(時には左右も)を固め、スペースを確保しながら走った。見事なチームワーク、見事な技だった。

クルマの中で数時間の仮眠をとって夜明けを迎え、走る準備に取りかかる。

とはいっても、ぶつかったときにライトのガラス飛散を防止するビニールテープを貼り、タイヤ空気圧を調整し、ホイールカバーを外してボルトの締まり具合をチェックする、、そんな程度のことでしかない。

サーキットを全力で走れば、当然クラッシュすることもあるし、トラブルで停まってしまうこともある。が、そんなときのグループのチームワークがまた素晴らしかった。

グループの中に家業でトラックを使っているメンバーがいたのだが、自走不能なクルマがでると、そのトラックを使わせてもらう。日曜日はトラックが空いているので、使っていいと親から許しをもらっていた。

で、そのメンバーが、父親の会社の仲のいいドライバーに電話を入れると、彼が鈴鹿までトラックを運転してきてくれる。それも、喜んで。彼もクルマが好きなのだ。

帰路は、トラブったクルマを積んだトラックを無駄なく走らせるような「陣形!?」で、東京まで一気に走る。それでも夜明けまでに着けばいい方だ。

僕は素晴らしいグループに仲間に恵まれて、鈴鹿通いを楽しんだ。鈴鹿では多くの新しい知人/友人もできた。そうした知人/友人たちは、僕が自動車ジャーナリスト業界に足を踏み入れた時の大きな財産になった。

第1回日本GPは日本のモータリゼーションを大きく変えたが、僕もその大波に飲み込まれ、翻弄されながら、今への道を進むことになった。

若い頃から望んでいたシナリオライターへの道を断ち切り、自動車ジャーナリストという思ってもいなかった職業に舵を切ったのだ。

その決断は、僕にハッピーな人生をもたらした。今までも、そして今も、たぶんこれからも、僕はズーッとハッピーだと思う。第1回日本GPが、人生の岐路に立っていたタイミングで開催されたことに僕は感謝している。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。