2019.07.07

トヨタ・カローラの伝説。初代と並び最高傑作と言われた7代目とは?

日本の自動車産業が確実に世界を超えようとしていた80年代末。1台の国民的大衆車の開発に参加していた著者。その思い出を語る。

- CREDIT :

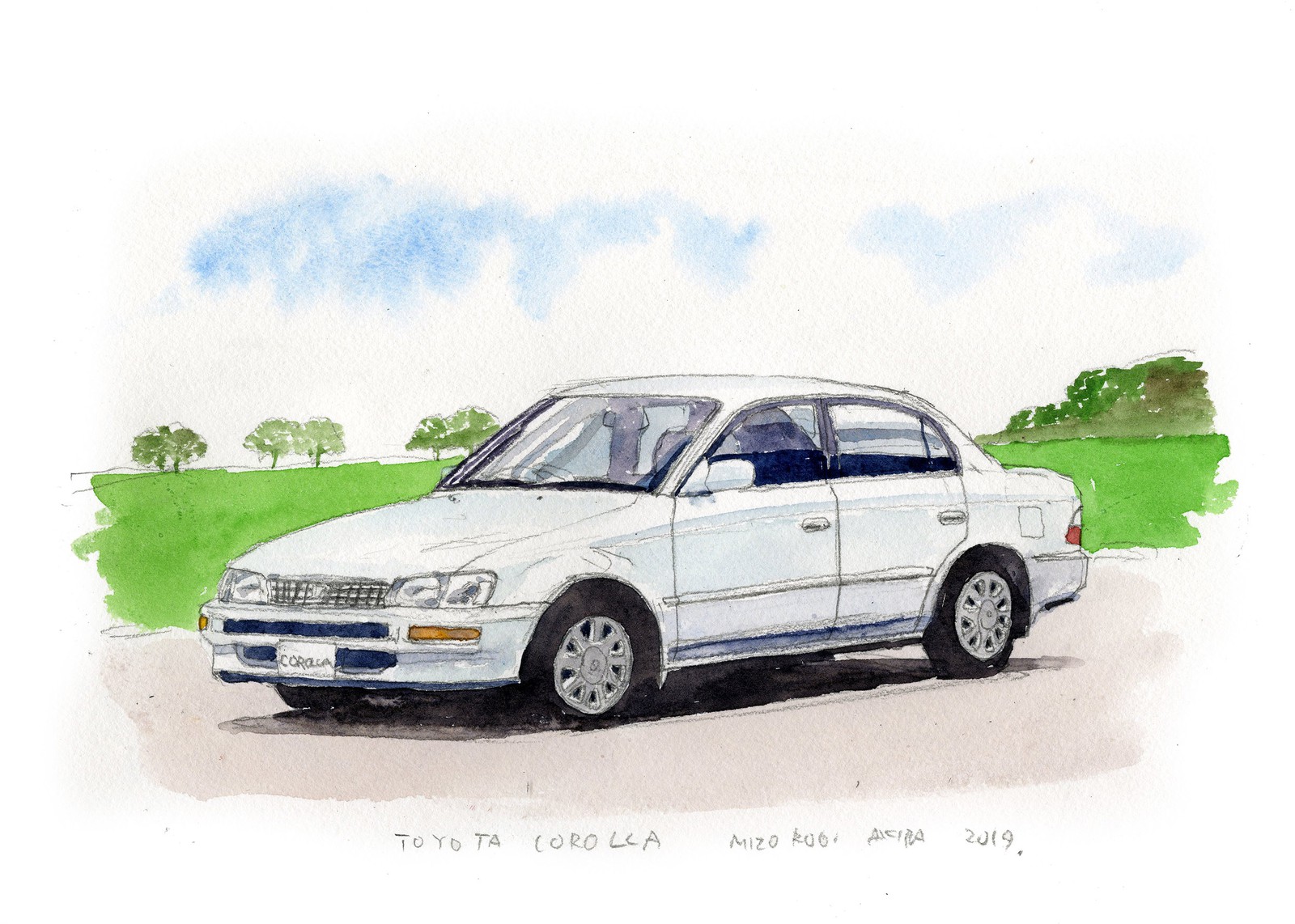

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第99回

7代目カローラはすごかった!

僕は初代カローラから12代目までのすべてに乗っているが、記憶にもっとも強く残っているのは初代と7代目。

初代は、1966年当時、「マイカー」を持ちたいと願っていた人たちの心を鷲づかみにした。「プラス100ccの余裕」というキャッチコピー通り、誰もがわかりやすい形でライバルたちに差をつけていた。

内外装の仕上げ/質感は大衆車のレベルを大きく超えており、「驚きの」と表現できるものだった。10年ほど前、初代カローラに触れる機会があったが、その質感の高さに改めて驚かされたものだ。

7代目の開発責任者(以後CE)は、後に副社長にまでなられた方で、快活でパワフル。一緒に仕事をしていて、とても楽しい方でもあった。

初期の試作車のテストから参加したが、テストの場は東富士と北海道士別の試験場が中心。

僕がもっとも多く走ったのは、山岳路を想定した士別のハンドリング路。かなりきついアップダウンと複雑なコーナーが連続する難コースだ。

そんなコースを、いうならば「足腰が定まっていない」試作車で走るのだから当然厳しい。

いちばん厳しかったのは、まだエンジンマウントが定まっていない状態での走り。加速、減速、コーナリング、、アクションを起こす度に、エンジンを中心にパワートレインが大きく揺れ動く。

重いパワートレインが大きく揺れ動けば、むろん挙動に影響が出る。コントロールは難しくなる。とくに下りでの強いブレーキングは難しかったし、怖かった。

あまり不安だったので、ピットインし、CEに「エンジンが飛び出してしまいそうな感じです。怖い!」と訴えたのだが、「いやぁ、大丈夫ですよ。心配いりません」との答えが、明るい声と笑顔と共に返ってきただけ。

となれば、その言葉を信じるしかないので、怖さを必死に封じ込めて走り続けた。

でも、助手席で僕のコメントをメモしていた方(実験部課長)は、自分でハンドルを握っていないのだから、僕よりずっと怖かったはず。ときどき身体が強ばるのがわかった。

気心も合ったし、個人的にも親しくさせて頂いた。その絆は今もずっと続いている。

7代目の開発時期はバブルの絶頂期。つまり、資金は潤沢であり、求める目標も高かった。直接的な言葉としては出なかったが、同じセグメントのライバルをしのぐ品質/走り、、つまり、大衆車クラス「世界一」を目指していたということだ。

CEはじめ、チーム全員が「世界一」を強く意識していたのは間違いない。その熱意、エネルギーはハンパではなかった。

そして、開発が進むにつれて、高い目標に近づいて行くのが実感できたし、そこに参加していることが嬉しくてたまらなかった。

同じ時期、僕は日産のP901活動で、R32 型GT-Rの開発にも全面参加していたことは、すでに話したが、こちらもまたチーム全体が熱く燃えていたし、僕も燃えていた。

同時期と言えば、世界のプレミアム・ブランド勢を驚かせ、震撼させたレクサス LS400の開発にもまた深く関わっていた。

日本の自動車産業がいちばん「燃えていた」時期の、大きなプロジェクトに深く関われたのはほんとうに幸せだったし、光栄だった。

話しをカローラに戻すが、7代目カローラの仕上がりレベルは高かった。「クラウンの立ち場がないじゃない!」との意見がトヨタ内部からでるほど、立派な仕上がりだった。

走り味/乗り味も一級品。大衆車クラスのレベルを大きく超え、プレミアムクラスとも十分競えるほどの仕上がりだった。

これも開発初期はけっこう危うい状態だった。とくに上記した士別試験場のハンドリング路を攻めるのは勇気が要った。でも、回を重ねる毎にもたらされる確実な進化がモチベーションになって背中を押した。

最終テストが終わった時、開発チームのみなさんにお礼を言わせていただいた。

「欧州のライバルを超えました。VWをも、オペルをも、フォードをも超えました! 素晴らしい想い出を作らせていただきました。感謝します!」と、、。

追記になるが、バブル崩壊の直撃を受けた8代目カローラは大幅なコスト削減を余儀なくされた。とくに内外装への影響は大きかった。

7代目の輝きは見る影もないほど、失われてしまった。7代目と8代目のカローラを並べるのは、残酷な行為とさえ思えた。

コストの問題は、いつでも開発に大きな影響をもたらす。それは当然のことだし、僕も多くを経験してきた。しかし、バブル前とバブル後、、これほど極端な落差に出会ったのは、後にも先にも1度だけだ。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。