2019.08.11

ボルボで真冬のスカンジナビアを走って分かったこと

真冬もスウェーデンで行われたボルボのイベント。極夜のスカンジナビアを走って気づいたこととは?

- CREDIT :

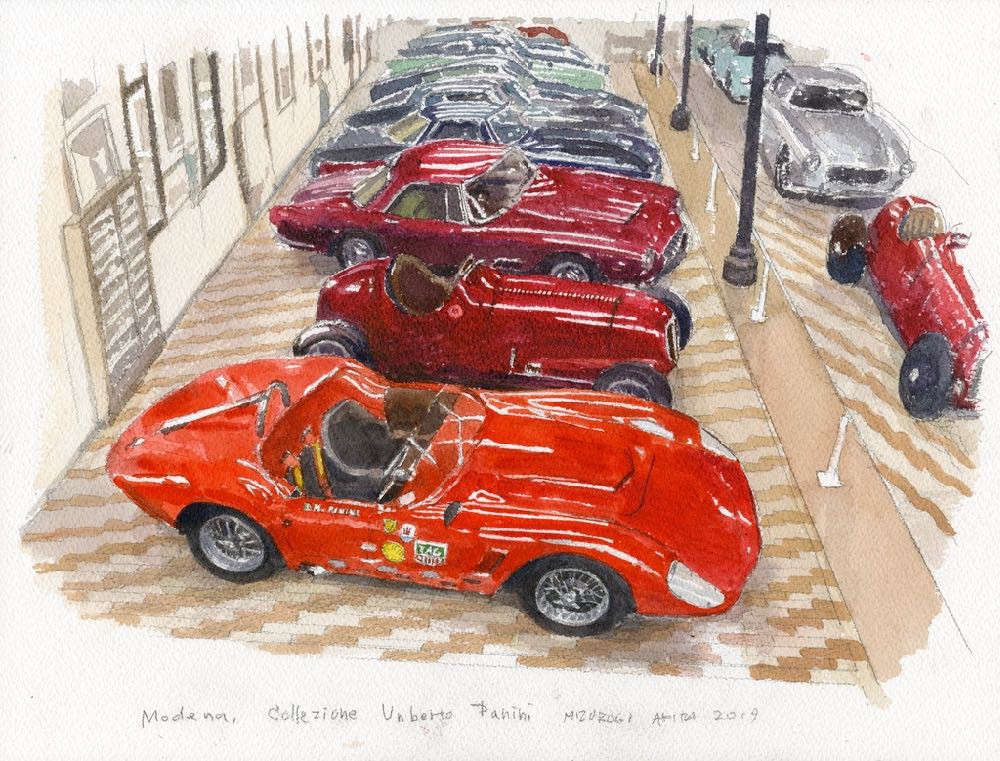

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第107回

真冬のスカンジナビアを走った

ずいぶん前のことだから、記憶がオボロゲなところも多いが、1月か2月だったはず。

つまり、もっとも夜が長く、極寒の時期にスカンジナビアを走ったのだが、この素晴らしい体験をプレゼントしてくれたのはボルボ。

僕は、1980年代初め頃から多くのメーカーの多くの海外イベントに参加してきた、、が、

そんな中で、ボルボのイベントは心に残っているものが多い。

心に残る、、とは、派手なことや変わったことをやるということではなく、中身の深さ豊かさ優しさといったことによってもたらされるものだ。

最近はどうなのかわからない。が、、かつてのボルボの海外イベントは素晴らしかった。親しい友人の家にでも出かけるような、そんな気持ちで参加していたことを思いだす。

ストックホルムの真冬の気温は、1度とか2度までは上がるが、夜になるとマイナス4〜5度まで下がる。でも、僕は寒さに強い体質なのか、この程度なら「ちょっと寒いね!」くらいの感覚しかない。

しかし、ストックホルムから小さな飛行機に乗り継いで、夜になって着いた田舎町の寒さには身がすくんだ。

空港の照明に照らされて舞う雪は、それまでに見たことのない美しさだった。宝石のようにキラキラ光りながら舞っていた。「宝石よりずっと美しい!!」と思った。「ダイヤモンドダスト!」という言葉を思いだした。初めての体験だった。

暖かな機内から、吹きさらしのタラップで降機する時の寒さは強烈だったはず。なのに、ダイヤモンドダストの美しさに心を奪われていたためだろう。寒さの記憶はほとんどない。

町の名前は忘れたが、北極圏に近い内陸部の町だった。その町を起点にして、極寒のスカンジナビアを走ろうということだ。

北極圏の内陸部の気温は、マイナス20〜40度にまで下がるとは降機地の人の話し。ダイヤモンドダストへの興奮が少し落ち着いてきていたこともあったのだろう。空港施設から外に出たとたん、猛烈な寒さを感じた。

ホテルは町から少し離れた丘陵地に、ポツンと一軒建っていた。家族経営と思われる小さなホテルだった。チェックインの時に確かめた気温は、マイナス30度を少し切るくらいだったように記憶している。

ほとんど木造の建屋に愛想はないが、清潔さと暖かみがあった。部屋にシャワーはあったが、ベッドと小さな机、椅子が置いてあるだけ。

カーテンを開けると、雪で覆われた真っ暗な丘稜が見える。

夕食の後、雪も風も止んでいたので、僕はひとりで外に出た。痛いほどの寒さなのだが、とても気持ちがよかった。ホテルに背を向けると、灯りひとつ見えない真っ暗な丘稜が延々と続く。極寒の僻地での人の営みが、なんとなくイメージできたような気がした。

ホテルのベッドは最高に心地よかった。リネン類はみな白で清潔そのもの。布団は本物の上等な羽毛なのだろう。すごく軽いのだが、身体に優しく、暖かくまとわりつく。木肌がそのままの壁も天井も優しく暖かい。

「幸福感に全身を包まれたような気持ち」で眠りについた。

朝は7時起床だったが、目覚ましが鳴るまで眠り続けた。時差には強い方だが、東京から飛んできたその日に、朝まで熟睡できたのはホテルとベッドの心地よさゆえだろう。

クルマはホテルの前に用意されていたが、すぐ出発というわけにはゆかない。強力なヒーター/デフロスターのついたボルボだが、積もった雪と、厚く硬く張り付いたガラス面の氷を剥がすのは容易ではない。

とくにフロントウィンドウに張り付いた硬く厚い氷をヘラで落とす作業は、想像していたよりはるかに手間も時間もかかった。

出発は8時半頃だったと思うが、真っ暗なまま。太陽が昇らない「極夜」の時期だったので、一日の「明るい時間」は2時間ほど。

午前11時頃になると、照明なしでも周りが見えるほどに明るくはなる。しかし、13時を回る頃になるともう、暗くなり始める。

町に入ると、家の窓から漏れる灯りは心を暖かくするが、人の姿はほとんどない。馴染んだ環境ではあっても、厳寒の暗い戸外に出るのは必要な時だけに留めるということなのだろう。

ときどき、唐突に道をふさぐトナカイに出会うが、トナカイとの事故は多いという。

極寒地用の特別なウィンタータイヤだったかどうかは覚えていないが、ボルボは凍てついた道を淡々と走った。ステアリング操作も、ブレーキ操作も、加速も、、とくに意識させられることはなかった。

これ以前にも、真冬のアラスカを走ったことがあったが、やはり同じような感覚だった。

凍結路といえば「滑りやすい」というイメージが直感的に頭を過ぎる。が、マイナス20〜30度ともなると、接地圧や摩擦熱で氷の表面が溶けて水の層ができるということがない。

だから、簡単には滑らない。

とはいえ、気を緩めるとひどい目に遭う。一緒に走っていた仲間が、下りで車間のコントロールが甘くなり、前車がなにかの拍子に強めの減速をしたとき追突してしまった。大事には至らず旅が続けられたのは幸いだった。

極寒地帯の町のほとんどは「小さな集落」といった規模。しかも町と町の間が50キロ、100キロ離れているのも珍しくないと聞いた。

しかし、週末ともなると、知人や友人に会うため、あるいは集会に参加するため、暗く凍てついた道を50キロも100キロも走ってくる。

そんな自然環境の下で生まれ育ってきた人たちの価値観は、当然のように、「生命重視」、「人間重視」がすべての原点になるはずだ。

厳寒の地で出会った人たちはみな優しかったが、それも理由は同じだろう。

真冬のスカンジナビアに滞在し、走って、いちばん感じたことは、極寒へのおびえでも、ほぼまる1日続く闇への畏れでもない。

それは、極北の地に住む人たちの強さと優しさだった。そのどちらが欠けても、ここを安住の地にはできないだろう。

ひとりひとりが強くなければ生きてゆけない。

その上で、みんなが助け合わなければ生きてゆけない。

真冬のスカンジナビアの旅は、人と生活と住環境のあれこれを考える貴重な経験になった。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。

溝呂木 陽先生の個展が開催されます

本連載のイラストをずっと手がけて戴いている溝呂木 陽 先生の個展が、9月に開催されます。イタリア、パリの街角と、そこに佇むクルマをおなじみの繊細なタッチの水彩画で描いています。ぜひその画を直に見て戴ければと思います。

溝呂木陽水彩展2019

日時:2019.9.7(土)〜9.28(土) 10:00〜18:00

火曜定休 入場無料

場所:FIAT CAFFE松濤

東京都渋谷区松濤2-3-13

☎03-68049992