2019.09.15

たったひとりの試乗会

無数の試乗を経験してきた筆者も驚いた、たったひとりの試乗会。その理由と顛末とは?

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第112回

僕ひとりだけのための試乗会

試乗コースを吟味して、試乗会の基地になる施設や食事、、遠隔地の場合はホテルもしっかり吟味しなければならない。

試乗会の仕立て方で、メーカーの言わんとしていることがよく伝わってくることもあれば、そうでないこともある。まるで的外れな「接待旅行」と感じることもある。

試乗コース設定にしても、入念な下見をしているはずなのだが、試乗車に相応しくない、、「できるだけ隠したい弱点」を容易に露呈させてしまうような設定のこともある。

ま、いろいろあるが、僕は55年に亘って、国内、国外、、無数と言えるほどの試乗会に参加してきた。とくに国外では、シベリア、南米奥地、アフリカ奥地、といったところを除けば、ほとんどの地に足を踏み入れている。

クルマの評価に当たって、「道を知ること」はもっとも重要な要件のひとつ。この点でも、勉強するための多くの機会を試乗会から得ることができた。感謝しなければならない。

新しい地を知り、道を知り、人を知り、文化を知る、、短時間の滞在ではあっても、多くの積み重ねがもたらすものは大きい。そうした意味も含めて、試乗会には語り尽くせないほどの思い出がある。

新型車試乗会ともなれば、広報スタッフはもちろん、説明要員として開発部門からもかなりの人数を参加させなければならない。とにかく、1回の試乗会に費やすメーカー側の労力と費用はそうとうなものになる。

にもかかわらず、、、「僕ひとりだけのための試乗会!!」という、とんでもない経験をしたことがある。

新型車開発のお手伝いで、テストコースに招かれたり、海外テストに帯同するといったことは日常的にあった。

しかし、僕一人のためだけに、試乗拠点のホテルが用意され、試乗車が複数台準備され、各部門のスタッフが待ち構える、、そんな「あり得ない試乗会」があったのだ。

1976年だったと思う。欧州での仕事を終えて帰国した翌日、H社の広報から電話が入った。「来週か再来週、丸1日お時間頂ける日はありますでしょうか?」との問い合わせだった。

「時間はありますが、どんなご用件でしょうか?」と僕。

「実はA車のご試乗をお願いしたいのです。

箱根のHホテルに試乗車をご用意して、開発スタッフもお待ちするように手配したいのですが、お受け頂けますでしょうか?」、、。

僕は一瞬絶句し、聞き返した。「僕一人のための試乗会ですか!?」と。

「ええ、そうです。岡崎さんお一人です。プロジェクトリーダーのKを始め、開発部門のみなが、ぜひ、岡崎さんにお乗り頂き、お話を伺いたいと申しておりまして、、」

実はこのクルマの公式な試乗会はすでに終わっていた。ただ、その時期に僕が欧州に出かけていたので参加できなかったのだ。

こうしたことはよくあるし、ふつうは後で広報車を個別貸し出ししてもらい、試乗することになる。このときもそうするつもりだった。

ところが、上記のような、まったく予期しない展開になったのだ。

もちろん、すごく嬉しいことではあったが、同時に恐縮してしまい、言葉に詰まった。

「僕が広報へ伺います。そこで試乗車をピックアップして、開発の方とも合流して箱根へでもご一緒しましょう」と言ったのだが、、。

「お心遣いには感謝いたします。でも、今回は開発からの強い希望なので、お受けいただきたく、、お願いいたします」と返された。

「A車はわれわれが初めて進出するカテゴリーで、とても重要なクルマです。ですので、ぜひともしっかり乗っていただき、しっかり意見交換させて頂きたい」との強い要望が開発部門から出ている、、と。

「各担当者が同乗して、リアルタイムで率直な意見交換をしたい。岡崎さんが、見て、乗って、走って感じられた印象を、われわれも現場でナマで受け取りながら意見交換をしたい」ということだった。

その話しを聞いて僕は納得した。いや、納得したというより、「それなら、ぜひやりたい。やらせて頂きたい」と思い、そう申しあげた。

試乗車はエンジンや装備の違う3モデル。

集まって下さる開発部門の方々のリストを見て、またまた恐縮してしまった。でも、お受けするしかない。ほんとうに光栄なことだったし、ありがたいことだった。

試乗会当日、空は曇っていたが、雨の心配はないとのこと。ホッとした。

箱根のホテルに着くと、前庭の一角にA車が3台並び、その横には簡単なテーブルとデッキチェアが用意されていた。ご一緒するみなさまが揃って出迎えて下さった。

試乗はすぐ始めた。

箱根での僕の試乗コースを、僕の試乗パターンで走った。同乗した方には、まず、コースを、コーナーを、路面を説明し、それぞれのチェックポイントを説明した。

箱根での僕の試乗の仕方には、日本の各メーカーは元より、海外メーカーも興味をもち、その説明のために、いろいろな形で時間を費やしたことは何度かあった。

A車は小型FFのクーペライクなHBだが、洗練されたデザインを纏っていた。日本でも北米でも成功した要員のひとつがルックスの良さにあったのは間違いない。

パワーは必要にして十分なレベル。回転感はスムースで、静かで、低級音も封じ込められていた。

フットワークもよく、ハンドリングは素直で、乗り心地もよかった。力作だった。直感的にヒットすると思ったし、実際にヒットした。

試乗は1台づつこなしていった。各部門の担当者が横乗りして、その専門分野を中心に意見交換した。動的評価だけでなく、静的評価も行った。

「お互いに遠慮はなし。ストレートに率直に意見交換する」ことを事前に確認しあっていたこともあって、活発なやりとりが続いた。

とても前向きなやりとりだったので、ときに厳しい指摘/言葉が出ても、そこで意見交換がトーンダウンするようなこともなかった。

ランチの時間ももったいないので、ランチ抜き(お菓子あり)を提案したが快諾された。

午前10時から午後5時まで、僕はフルに走り続け、フルに話し続けた。意見交換は、議論は尽きることがなかった。

「素晴らしい1日でした! 参加者も、前に進む意欲が大きく膨らんだと思います。ほんとうに感謝します!」、、プロジェクトリーダーから、最後にこんな言葉を頂いた。

これは僕にとっても同じこと。選りすぐりの技術者と同乗しながらの熱いやりとりを一日中続ける、、こんな機会なんてまずない。

僕も当然、大いに学ばせてもらった。破裂しそうなほどの充実感に満ちたあの一日を思いだすと、今でも、ただただ感謝の気持ちがこみ上げてくる。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。

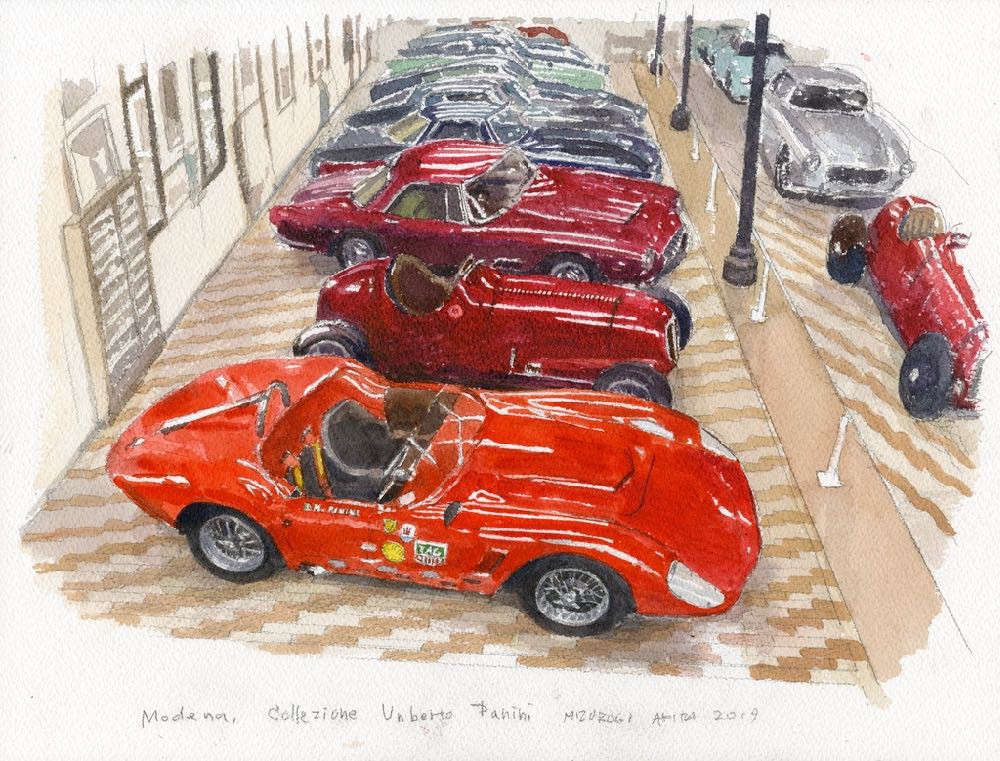

溝呂木 陽先生の個展が開催されます

本連載のイラストをずっと手がけて戴いている溝呂木 陽 先生の個展が、開催中です。イタリア、パリの街角と、そこに佇むクルマをおなじみの繊細なタッチの水彩画で描いています。ぜひその画を直に見て戴ければと思います。

溝呂木陽水彩展2019

日時:2019.9.7(土)〜9.28(土) 10:00〜18:00

火曜定休 入場無料

場所:FIAT CAFFE松濤

東京都渋谷区松濤2-3-13

☎03-68049992