2022.06.26

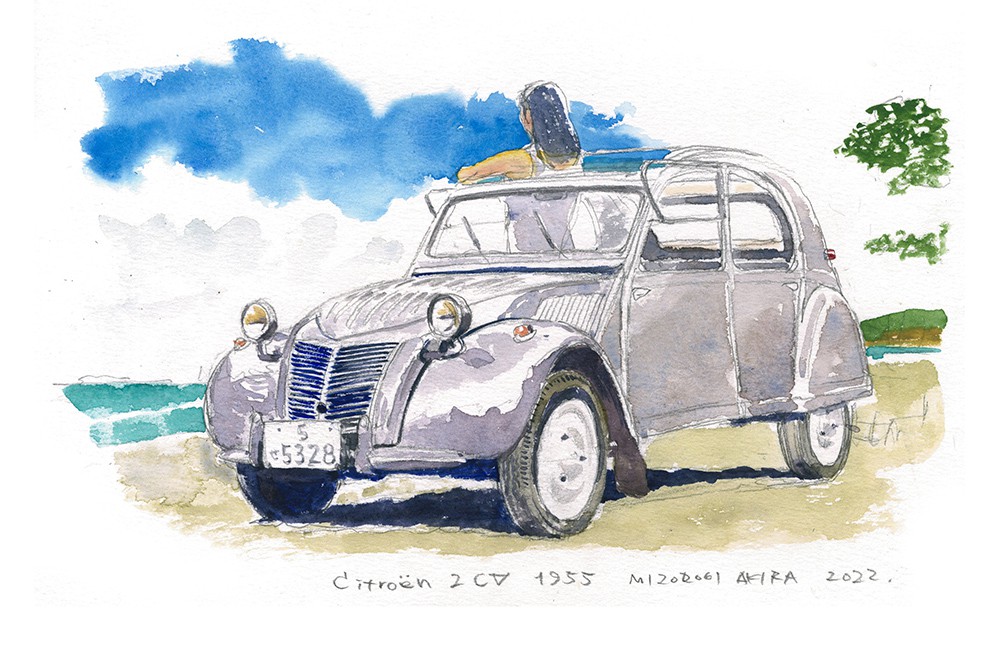

シトロエン 2CV、愛しきフランスの大衆車

デビュー当初は、「醜いアヒルの子」とか「ブリキの缶詰」とか呼ばれ、散々な評価だったシトロエン 2CV。しかし、その後これほど長く世界中の人々を魅了し続けたクルマもない。筆者も夢中になったひとりだったという。そもそもは農民のための実用車として開発された稀代の名車の愛すべき魅力とは?

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第187回

シトロエン 2CV、大好きです!

前にも書いたが、2CVという、当時としてはとんでもないクルマで大学に通ってきていた女性(後の家内)に、声をかけたのが始まりだった。

2CVに惹かれたからか、彼女に惹かれたからか、、どちらだったかは忘れた。たぶん、どちらもだったのだろう。

声がけはうまくいって、彼女とはすぐ仲良くなった。当然、2CVにも乗せてもらった。

2CV、、なんといったらいいのか、、もちろんその存在は知っていたし、いろいろな意味で「すごいな~!!??」とは思っていた。でも、あくまで「遠い存在」であり、自分が当事者になることなど夢にも思わなかった。

彼女は知り合ってすぐ、「運転したければどうぞ!」と、2CVのキーを渡してくれた。

そして僕も、遠慮なくキーを受け取った。

デビュー当初は、「醜いアヒルの子」とか「ブリキの缶詰」とか、その容姿は散々な評価だった。が、フランスの大衆は大きく手を広げて迎えた。販売直後から、大量の注文が殺到したという。

外から見てある程度予想してはいたものの、キャビンの広さと快適さに、まず驚いた。

特に天井が高いのが心地よかった。

キャンバストップは、軽量化と車内騒音を逃す目的で採用したとのことだったが、僕には、とてもオシャレでカッコよく見えた。

キャンバストップは大きく開くので、開放感は抜群。気持ち良いことこの上ない。僕がキャンバストップ好きになった理由のひとつが2CVにあるのは間違いない。

シートは、細い鉄パイプのフレームに薄いクッションを貼り付けただけのようなものだった。でも、僕の目には、貧弱にも安っぽくも見えなかったし、とても気に入ってしまったのはなぜだろう。

そして、座ったら、さらに気に入った。こんなペラペラなシートが、どうしてこんなにも座り心地がいいのか、、呆気に取られたことを覚えている。

運転席周りも「見事に簡潔!!」。ステアリングホイールは、つっかえ棒のような細いスポークが中央部を横切るだけ。速度計は、小さなカップ状のものが、Aピラーに「とってつけたように」取り付けられていた。

フランスでは、「スピードは出ないから速度計は不要!」だったという。が、日本ではそうもいかず後付けした。なので「とってつけたような」は正しい表現ということになる。

フラットなフロントウィンドゥの中央下部にはノブがあり、それを回すと、ガラス下部が押し出されて、キャビンに風が入ってくる。

これが「2CV流エアコンディショナー」のすべてだが、けっこういい感じ。キャンバストップとの組み合わせによる、「風と一緒に走る心地よさ」が、僕はかなり気に入った。

2CVに初めて乗せてもらったのは初夏。だから、開けられるところはすべて開けて走ったはずだが、とても心地よかったことを覚えている。

「風音がうるさいだろう」との声も出そうだが、2CVに乗っていると、そんな「些細なこと?」など、どうでもよくなる。

スピードも出ないし、風音がうるさいとかいうよりも、風を全身に纏って走る心地よさに、より強く惹かれたのではないかと思う。

2CVには当然ヒーターもクーラーもなかったが、1度、真冬に奥日光まで行ったことがある。その時は「ランタン型灯油ヒーター」を積んでいき、暖をとった。

クルマの中、灯油ランタンで暖を取る、、。暖かかったのか、そうでもなかったのかは思い出せない。でも、「そんな行為」が頭を過ぎると、妙に心が温かくなる。とても大切な思い出だ。

彼女の(正確には彼女の兄の)2CVが何年式だったかは覚えていない。が、1958年に中古で買ったということだったので、54~55年辺りのモデルだったのだろう。

とすると、ボディは3730✖️1480✖️1600のサイズだったことになる。全長も全幅も小さいが、全高は頭抜けて高い。

この全高の高さが2CVを大きく感じさせることは確かで、僕の記憶には「小さいクルマ」といった印象はまったくない。

「大人の男がシルクハットを被っても乗れる天井の高さ」が、開発時の重要な命題のひとつだったとされるが、頷ける。

加えて、内装にしてもシートにしても、機能上必要なもの以外は一切切り捨てる、、いわば、「究極の合理的デザイン/設計」がもたらしたものでもあるはずだ。

当然ながら、車両重量も極めて軽い。375ccの初期型は495kgとされるが、家内が乗っていた425ccモデルは520~530kgくらいだったのだろうか。ちょっと信じがたい重量だが、425cc/12HPのエンジンであれば、軽量化の達成も必須の課題だったのだろう。

水平対抗2気筒エンジンは、上記のように非力。最高速度は75km/hとされたが、僕の記憶では、そんなには出なかったように思う。もし出たとしても、かなりの助走距離が必要だったはず。

なので、街走りでも「いつも全開!」。まずは流れに乗り遅れないよう全開でスタートして、流れに乗ったら調整する、、そんなイメージだ。

トランスミッションはシンクロメッシュ(2速以上)付きの4速。当時としては贅沢なスペックだが、4速は、非力なエンジンをカバーするために必要だったのだろう。

ダッシュボードから突き出したようなシフトレバーの操作パターンも独特だった。でも、僕はその操作が楽しかった。彼女に「初めからミスなし!上手いわね!」と褒められ、得意になったことを覚えている。

というよりも、バサバサ、パタパタした音が愛おしく思えるほどだった。本来なら「遅くてうるさい」クルマなど乗りたくないと思うのだろうが、僕は2CVが大好きになった。

Wikipediaによると、「1930~40年代のフランスの農村は近代化が遅れ、日常の移動手段は、手押し車や牛馬の引く荷車に頼っていた」とのこと。そこで、シトロエンは、そんな農民向けに2CVを開発したのだという。

それを裏付けるものとして、「50kgのじゃがいもを載せて走れること」、「荒れた農道でカゴいっぱいの生卵を載せて走っても、一つも割れないこと」といった目標が立てられたという。

今聞くと思わず笑ってしまいそうになるが、非常にわかりやすくて、ほのぼのしていて、でも真剣で、、素晴らしい目標だと思う。

エンジンを前後に積んだ「4✖️4 サハラ」にも乗ったことがあるが、大きなアップダウンのある砂地での走破力は驚異的だった。まさに地の果てまでも走っていけそうだった。

2CVは今や「合理的で粋でなフランス車」の右代表的存在だが、開発のスタート時は「50kgのじゃがいもが積める農民のクルマ」だった、、いい話ではないか。

そして、2CVは広く大衆に受け入れられ、やがて、フランスの日常的光景になり、ヨーロッパの光景にもなっていった。

2CVは基本的モデルチェンジもないまま、1949年から1990年までに390万台が、そして派生モデルも125万台生産されたという。偉大なクルマと言っていい。

家内と出会った当時の2CVに、家内と一緒に乗って「全開で!」走ってみたいものだ。

きっと、楽しくハッピーな気持ちになるだろう。いや、100%そうなると思う!!

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。