2019.11.03

やっぱり楽しい! ラテン生まれのクルマたち

数えきれぬほどのクルマを乗ってきた筆者。その中でも乗ってみて分かる楽しい車とは?

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第118回

ラテン生まれのクルマは楽しい!

僕はクルマに関しては浮気な質? なので、多くの国のクルマを乗り継いだ。いちばん多く乗ったのはドイツ車。でも、つい笑みが出てしまうような思い出を残してくれたのは、フランス車だったりイタリア車だったりする。

生まれて初めての僕の愛車はルノー・4CV。1959年、19才の時に買った。

「タクシー上がり再生車」という、今では絶滅種だ。この話しは以前も書いたので詳細は省くが、楽しい思い出の筆頭格に挙げられる。

日野自動車のライセンス生産なので国籍は日本。だが、生まれはフランスだ。「ゾウリムシみたい!」と笑う人もいたが、フランス生まれというだけで、僕にはカッコよく見えた。

ルノー・4CVのタクシーはぞろぞろ走っていた。でも、僕の4CVはチョコレートブラウンの濃淡という粋な衣装(僕の特別オーダーカラー)を纏っていたので、タクシーとはハッキリ差別化できた。

元々、日本車とはまったく違う「個性と雰囲気」があるし、僕には「ゾウリムシもまたカッコよし!」だった。

この4CVを含め、僕の車歴にルノーは3台ある。1989年に買ったサンク・バカラと、99年に買った2代目クリオ(日本名ルーテシア)。

サンク・バカラは、コンパクトながら粋で贅沢だった。その洒脱ぶりに一目惚れして買った。

しかし、故障頻度は高く、デーラーのサービスは「史上最悪!?」、、ので、短期間で手放さざるをえなかった。

そんなことで、ルーテシアを買うときも不安だった。でも、ルノーと日産は提携していたし、近くのルノー・デーラーは日産デーラーに間借りしていたこともあって、「どうにかなるだろう」と判断した。

判断は間違っていなかった。ルーテシアはほとんどトラブルは起こさなかったし、サービスにも不満はなかった。

ルーテシアを選んだいちばんの理由は「パリの粋を纏ったルックス」だった。が、走り味/乗り味もよかった。とくに、乗り味は素晴らしく、シートもフットワークも最上だった。

息子家族も含めて、わが家全員が「ルーテシアの大ファン」になり、結局7年乗った。わが家としては前人未踏の「最長不倒距離」だ。

ジュリアスーパーは1968 年に1965年モデルを買った。

背の高いボクシーな4ドア・ベルリーナ(セダン)ながら、とてもカッコよく見えたし、今でもカッコいいとの思いは変わっていない。

1.6ℓのエンジンはDOHCで、キャブレターはウェーバー・ツインチョーク。ブレーキは4輪ディスク、、これだけでもう舞い上がった。

細かな不具合はあったが、トルクがあり、艶やかな回転フィールをもつエンジンと、しなやかで粘り強いフットワークには惹かれた。その感触は50年後の今でも身体に残っている。

164は3ℓ・V6を積むFFだが、まずは、ピニンファリナ(エンリコ・フミア)デザインの繊細な美しさに惹かれた。

ボクシーな4ドア・ベルリーナだが、野暮ったさなど微塵もない。黒とシルバーのツートーンも粋。パーティに乗り付けるような場面にも馴染んだし、いい意味で目立った。

3 ℓ・V6はトルク/パワーとも十分。ATでも走りにだるさなどまったくなかった。ハイウェイでは素晴らしい直進安定性を示し、ワインディングロードでは切れ味のいい身のこなしを見せた。速かったし、楽しかった。

155は4ドア・ベルリーナだが、ルックスはかなり個性的。カッコ悪いという人もけっこういたが、僕は気に入っていた。

2ℓ・4気筒NAのトルクの厚み、滑らかで血の通った回転感/鼓動感は、アルファの血筋をしっかり受け継ぐもの。滑らかでメリハリある5速MTで操るのは、心地よくも楽しかった。

FF ながらスポーツ度は高く、山岳路をハイアベレージで駆け抜けるのは得意種目だった。フットワークの確かさも期待通りだった。

155はモータースポーツでも大活躍。1993年のDTM、1994年のBTCCを制覇している。

最後はフィアット・パンダ。初代の前期モデルで、1990 年頃買ったように記憶している。僕ではなく息子が買ったのだが、2世帯住宅に住んでおり、ガレージも一緒。

わが家では、乗りたいときは互いのクルマに自由に乗るのがルールだったので、僕もよくパンダに乗った。

903cc・4気筒エンジンは非力だったが、回り方は気持ちよかった。だから、アクセルをフルに踏んで、4速MTをフルに使って走った。

ハイパワーを操るのも楽しいが、非力なクルマをどうやって速く走らせるか奮闘するのも大好き。なので、パンダに乗るのは楽しくてしかたがなかった。

キャンバストップ付だったが、カッコ/雰囲気も、これまた大好き。姿を見ているだけで楽しくなってくるし、ハッピーな気分になってくる。

ジウジアーロの作品だが、「天才だな!」と思う。ジウジアーロ自身も「自分の最高傑作のひとつ」といっていたそうだが、頷ける。

家内もパンダが大好きで、一緒に乗っていると自然に話しが弾んだし、笑顔が弾んだ。そして、なんとなく、「今夜はパスタにしようか!」「今夜はピザがいいよね!」といった流れになる。

このところしばらく、ラテン車とはご無沙汰状態が続いているが、最近、プジョー/シトロエンが気になり始めている。ルノー・トゥインゴも、かなり魅力的なパリッ子だ。

ラテン車から始まった愛車経歴をラテン車で締め括るのもいいかな、、最近、そんな想いがチラホラ頭を掠めている。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。

溝呂木先生の個展が開催されます

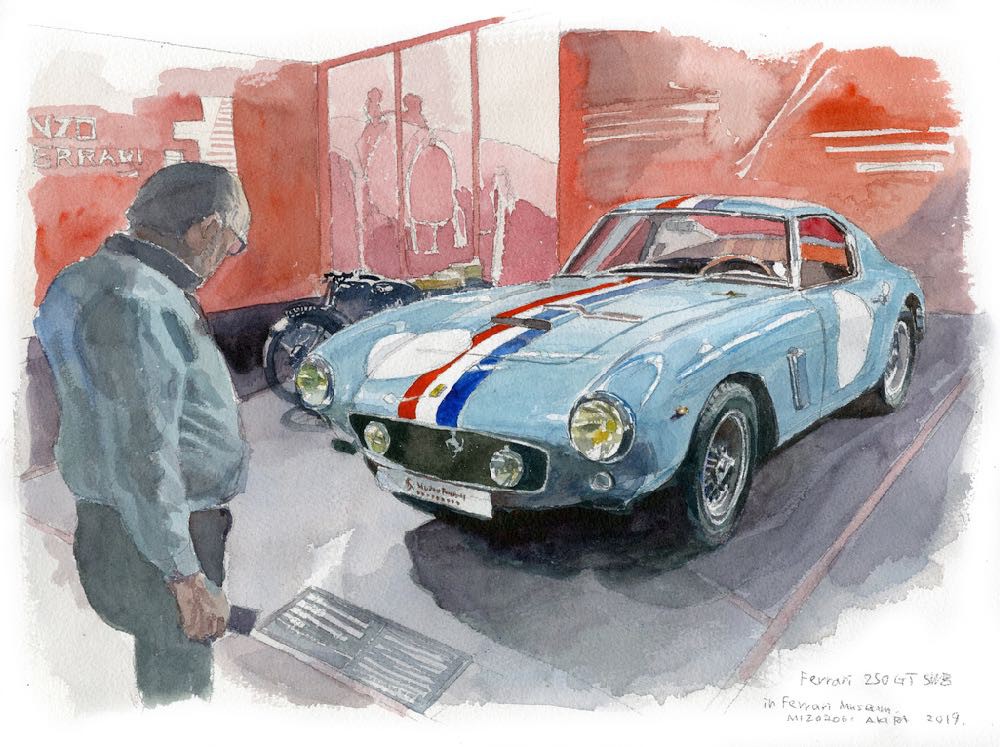

溝呂木陽水彩展2019 「Viva MODENA!」

2019年11月8日(金)〜13(水)

12時〜19時 入場無料

ペーターズショップ&ギャラリー http://www.paters.co.jp/

去年の10月の個展の翌日、僕はモデナにいました。イタリアモデナのエンツォフェラーリミュージアムで水彩画を飾り、ヴィンテージフェラーリの横での毎晩のディナー、フェラーリやマセラティ、ランボルギーニのミュージアムをめぐる夢のような日々。そこで出会った光景や友人たちから送ってもらった写真を一つ一つ水彩画にしていきました。

模型や画集販売、水彩画オーダーもあります。皆様のお越しをお待ちしております。 溝呂木陽