展示は1987年の東京モーターショーにてデビューを飾ったトヨタGTVから時系列的にスタートする。このGTVは、ガスタービンエンジンを搭載し、低公害の高速ツアラーを謳った。1989年はコンパクトSUVのRAV FOURと“先進技術と遊び心”を謳ったトヨタ4500GT。続いて、1991年はパーソナルコミューターAXV-IVと“ハーモニックエアロサルーン”を謳うトヨタAXV-V。1995年はMR-Sをベースとした2+2モデルMR-J、アクティブ・サスペンションを搭載したトヨタモーグルといったレアな“蔵出し”モデル達が並んでいる。

海外の少量生産メーカーの試作車は特別なコントラクトの元に、コレクターへと譲渡されることもあるようだ。そして、時の流れと共にそれらがオークションなどに現われることもあるが、日本の場合はそういったケースはほとんどない。

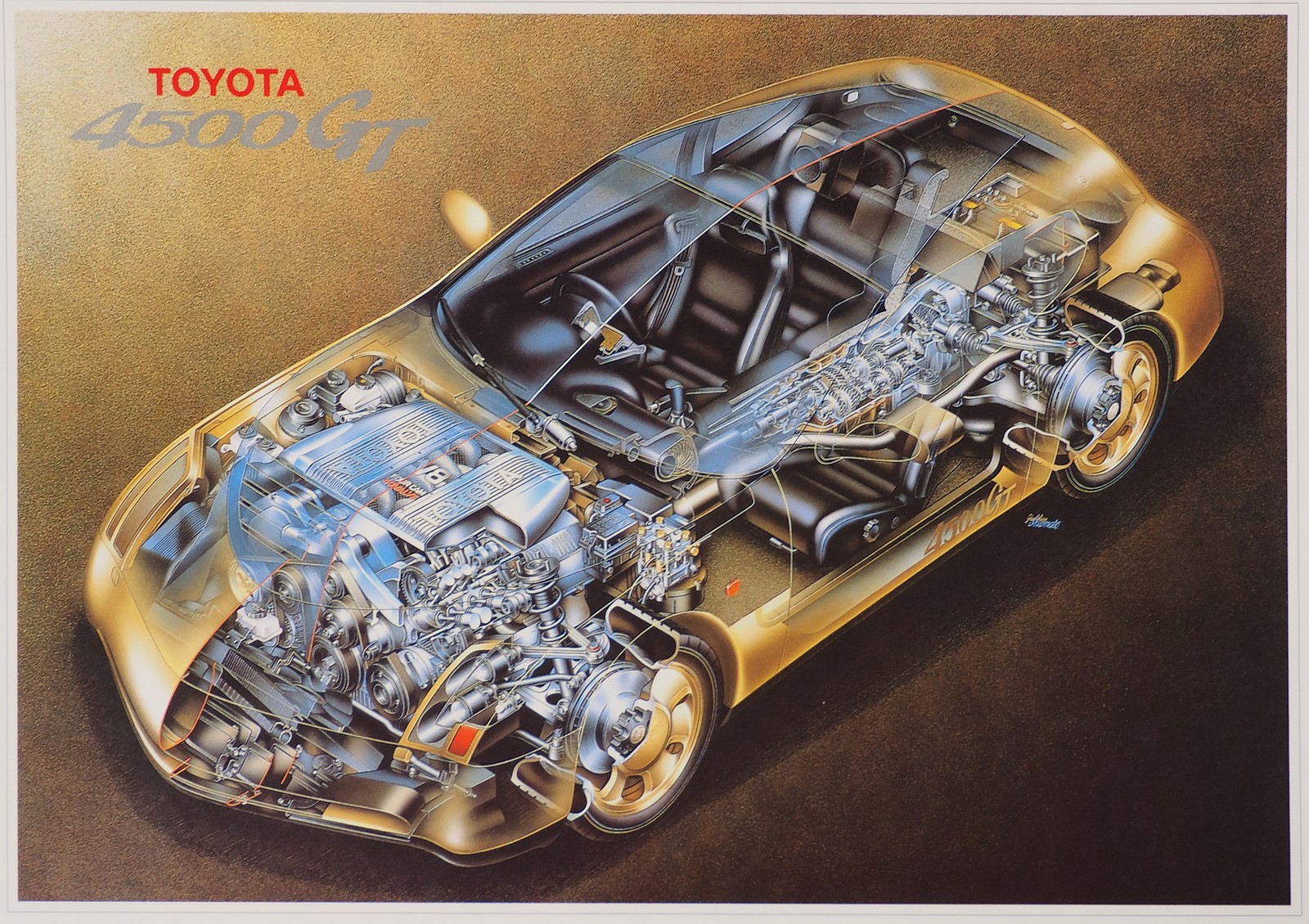

4500GTは重要なミッションを持って登場した

4500GTはCd値=0.29を達成したスタイリッシュで比較的大柄な2+2クーペだ。クリーンなフロント周りはモダンかつエレガントであるが、リアエンドはかなり思い切ったコーダトロンカ形状を採用している。このユニークなシューティングブレークスタイルは当時、賛否両論があった。しかし、このモデルのスタイリングに関する存在感は今も昔も、とんでもなく高いのだ。

世界のカーデザイナー達と日本車のデザインについて語るならば、かなりの確率でこの4500GTの名前が出てくる。「このモデルが出てきた時、日本のカーデザインも一皮むけたと思った。うかうかしていられないと焦ったね」という某有名カロッツェリアの世界を代表するデザイナーのコメントを思い出す。

エンジニアリング的には4.5Lの5バルブV8エンジン、電子制御の後輪操舵、そして室内のこもり音を減少させるアクティブブーミングノイズキャンセラーなど、日本車お得意のハイテクが駆使されている。軽量化の追求も徹底しており、各部にCFRPやハニカム素材が採用される他、ホイールやオイルパンなどにマグネシウム素材が積極的に採用された。

当時の広報資料のトップには、ひときわ大きく「高性能スポーツカーを造りたい」というコピーが見受けられる。潔いというか、ひときわストレートなこの表現に開発スタッフの想いが込められているように感じる。

これは画期的なことだ。当時(現在も)、日本の自動車メーカーにとってエグゾーストサウンドというのは無音に限りなく近づけるのが正義であったからだ。4500GTには、ヨーロッパをはじめとする世界に通用するグラントゥーリズモを日本のテクノロジーを上手く用いて仕上げるという明確なコンセプトが存在した。

もしレクサスのフラッグシップとしてデビューしていたら

平成へと時代は変わり、3ナンバー車購入時の税金も物品税から消費税(暫定税率6%)へと切り替わった。大排気量のハイパフォーマンスモデルへの注目が一気に高まっていたのだ。幕張メッセへと会場を移した東京モーターショーは15か国333社2政府3団体。来場者数、報道関係者数も過去最高の数字となっていた。

そして、1990年3月に大蔵省より通達された「土地関連融資の抑制について」、いわゆる総量規制によって日本経済のバブルは弾けたのであった。ここで、多くのプロジェクトがまさに“お蔵入り”となり、一気に拡大志向はトーンダウンした。

この1989年には日本の自動車史においてもう一つの大きな事件が起きていたことを忘れてはならない。それはトヨタがレクサスブランドを立ち上げ、プレミアムカー・カテゴリーへ日本のメーカーとしてはじめて本格的に参戦をはじめていたのだ(先行したアキュラは世界基準でいうところのプレミアム・ブランドとは少し異なる戦略でスタートしていた)。

そう考えると、この4500GTはまさに世界のプレミアム、ラグジュアリーカテゴリーで戦う上で求められるフラッグシップモデルの素養を秘めていた。特に北米においては大排気量、マルチシリンダーエンジン搭載のラグジュアリークーペの存在はプレミアム・ブランドとしてマストであるからだ。

ピニンファリーナにとっても注目の一台だった4500GT

フェラーリ・テスタロッサをベースとしたオープンモデル、ミトスは前後から延びた二つの曲線がボディ中央で交じり合うというユニークな造形を特徴とし、その後のフェラーリ市販モデルへ大きな影響を与えた重要なモデルであった。

1980年代前半はホンダとの長期に渡るコンサルタント契約が結ばれ、幾つかのコンセプトモデルが秘密裏に製作されたが、あくまでもホンダはケーススタディと見なした。本田宗一郎の「ホンダは日本でデザインすべき」というポリシーに縛られたいたと言われており、市販モデルへの関与があったのはホンダ・ビートくらいのものであった。

博物館でトヨタ・セラが圧倒的な人気を誇る理由

これらはただブランドを大きく見せるために、その周辺をお化粧しただけで、ブランドそのものには何の手も加えなかったように見える。もしブランド価値を高める工夫へ投資していたのなら、日本の自動車ブランドも変わっていたのかもしれない。

その点で、トヨタはレクサスというブランドを本気で育てようとしたし、4500GTのようなそのブランドの核となり得るクルマを模索していたのはたいしたものだと思う。バブルの中でも、地に足が着いた理論で動いていたと言えよう。

確かにセラは世界を驚かせた究極のモデルであった。設計から製造までとんでもない技術を必要とするグラスキャノピー・バタフライドアを採用した唯一の量産車だ。フェラーリ・エンツォの開発時に、このセラからインスパイアされて、グラスキャノピーの採用をフェラーリは検討したらしい。しかし、あまりの高コストと製造の難しさから、諦めざるを得なかったという逸話があるくらいなのだ。いずれにしてもこの特別展示、クルマ好きなら見て損はない。お勧めである。

トヨタ博物館

世界のクルマの進化と文化をたどる博物館として1989年4月に設立。「クルマ館」では19世紀末のガソリン自動車誕生から現代までの自動車の歴史を日米欧の代表的な車両約140台で一望できる。「文化館」の「クルマ文化資料室」では「移動は文化」をテーマに、ポスターや自動車玩具、カーマスコットなど自動車にまつわる文化資料、約4000点を展示している。「30年前の未来のクルマ」展は文化館2F 企画展示室で2020年10月11日まで開催予定。

HP/https://toyota-automobile-museum.jp/

● 越湖 信一(えっこ しんいち)

PRコンサルタント、EKKO PROJECT代表。イタリアのモデナ、トリノにおいて幅広い人脈を持つカー・ヒストリアン。前職であるレコード会社ディレクター時代には、世界各国のエンタテインメントビジネスにかかわりながら、ジャーナリスト、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパン代表として自動車業界にかかわる。現在はビジネスコンサルタントおよびジャーナリスト活動の母体としてEKKO PROJECTを主宰。クラシックカー鑑定のオーソリティであるイタリアヒストリカセクレタ社の日本窓口も務める。著書に『Maserati Complete Guide』『Giorgetto Giugiaro 世紀のカーデザイナー』『フェラーリ・ランボルギーニ・マセラティ 伝説を生み出すブランディング』などがある。