2018.01.05

ベルトなしでのサーキット走行!

1960年代の鈴鹿サーキットでの腕自慢はマイカーで!? 半世紀前、クルマの安全の"あたりまえ"はいまと格段に違ったのです。

- CREDIT :

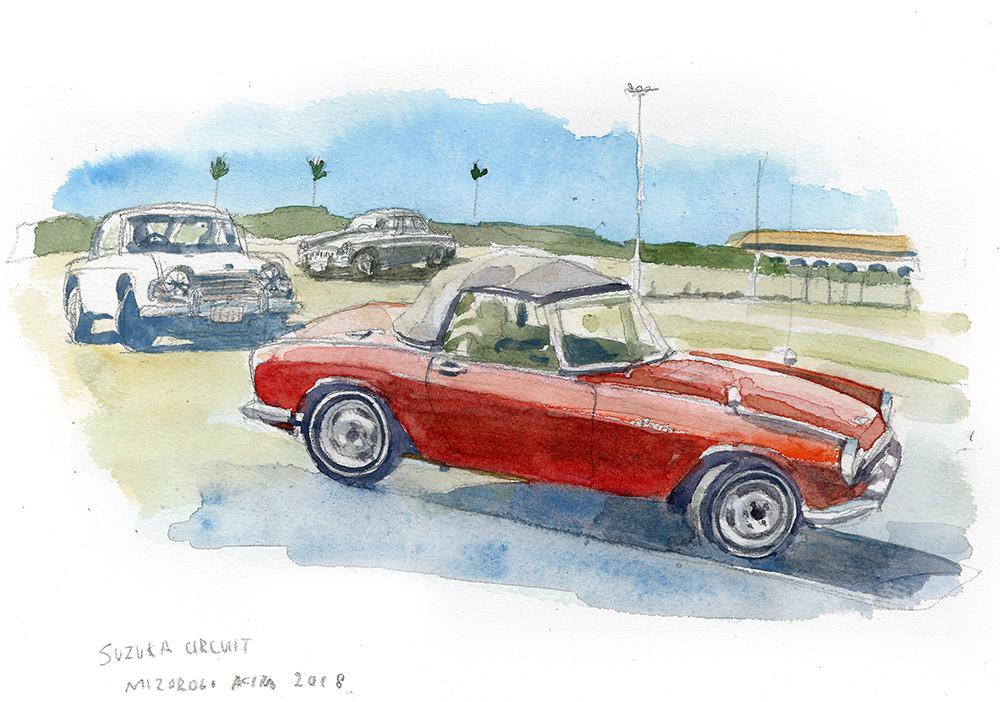

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

僕も仲間も週末の予定は「鈴鹿」と決まっていた。鈴鹿への約800kmの往復はむろん自走。東名高速(全線開通は1969年)もなかったので、走るのは国道1号線だ。

いや、たとえ東名が開通(全線開通は1969年)していても、有料道路代はきついので1号線を走っただろう。

多くを高速道路でカバーできる今でも、都心から鈴鹿までは5時間以上かかる。僕たちの鈴鹿詣では8時間(往復16時間)くらいかかった。かなり飛ばしても、、。

土曜日の夜東京を出て、鈴鹿には明け方に着く。車中で少し仮眠してから「出陣!」だ。

空気圧も聞きかじりの知識。実際のところ、どのくらい上げればどういいのかもわからない。「コンマ5くらい」が相場だったので、そうしていただけのこと。

ヘッドライトとテールライトにビニールテープを張って、ぶつかったときのガラス飛散防止はやった。これで「ザッツオール!」だ。

素人腕自慢の僕たちが走ったのは、マイカー持ち込み、ヘルメット/グローブ不要という文字通りの初心者向けプログラム。この種のプログラムは現在もあるが、先導車付きで安全な速度を守るようになっているとのこと。

しかし、昔々は先導車なし。「最高速度は○○km/h まで」といったルールはあったと思うが、それを守った記憶はない。たぶん「誰もが」、、。

2点式シートベルトさえも。シートベルトが「努力義務」とされたのは1971年。「義務化」は1985年だから当然のこと。

つまり、日々街を走っているクルマとドライバーが、鈴鹿サーキットで野放しされることになる。それも、多くが腕自慢だから、、、これ以上いわなくても様子はわかるだろう。

友人、家族、ガールフレンドを助手席に乗せて走るのはふつう。じゃあ、なにがふつうじゃなかったのかというと、小さな子供まで助手席や後席に乗せていた人もいたこと。

母親が幼児を抱いて乗っているのに、熱くなったお父さんは全開!、、そんな例も少なくなかった。今では「考えられない」ことが、昔は当たり前のように行われていた。

でも、僕の知る限り、新聞種になるような悲惨な事故はほとんど起きなかった。不思議なことだが事実だ。クルマの絶対速度が遅かったからかもしれない。鈴鹿の難しさが怖さに繫がって、腕自慢に自制心を生み出させたのかもしれない。

僕が一緒に鈴鹿通いをしていた仲間にも二人のエスロク・オーナーがいたが、一人は川合稔。オートバイ時代から親友だった。後にトヨタワークスのエースにまでなり、人気絶頂のモデル「小川ローザ」と結婚した男である。

知っての通り、川合稔は鈴鹿でトヨタ7のテスト中に事故死した。事故が起きた鈴鹿に出かける前夜も、小川ローザと一緒に遊びに来ていた。「じゃあ、行ってくる。来週またくるよ!」が、最後の言葉になった。

もう一人のエスロク・オーナーも川合稔に負けないくらい速いヤツだったが、家業を継がなくてはならない立ち場だったので、メーカーの誘いを断った。

エスロクはタフなクルマだったが、ひとつ大きな弱点があった。それはホイールだ。

極めて優れた二人のエスロク乗りが相前後して、鈴鹿でホイール割れのトラブルに見舞われた。共にS字コーナーの切り返しで。

S字切り返しでの外側前輪破損/脱落はシリアスなトラブルだが、二人に怪我がなかったのは幸いだった。その後ほどなく、二人には「強化ホイール」が届けられたが、今時のようなリコール騒ぎにはならなかった。

半世紀前のクルマの安全性、ドライバーの安全意識がどんなものだったのか、、、なんとなくおわかり頂けたかと思う。

それが今や、高度な運転支援システムの実用化も近くなっている。半世紀前のあれこれを思いだすにつけて、技術の進歩はすごいものだとつくづく思う。

●岡崎宏司/自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。