2018.01.26

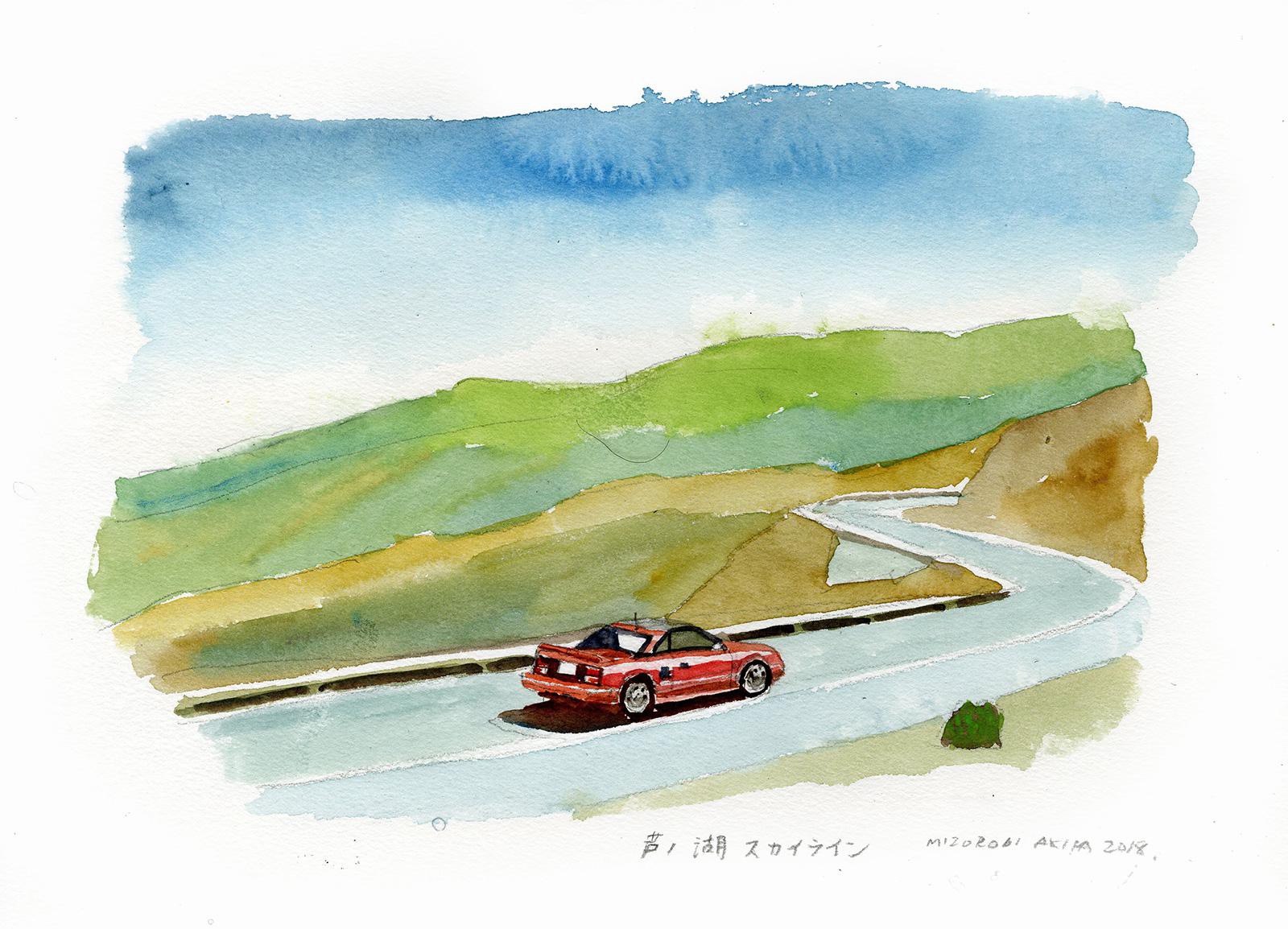

「聖地」、芦ノ湖スカイライン

自動車の開発に不可欠な走行テスト。日本車メーカーが性能向上に心血を注いだ60年代当時、筆者が"生きたテストコース"と呼んだのは「芦ノ湖スカイライン」ただひとつであった。

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

1960年代後半には輸出も伸び始め、輸入車を所有する人も増えた。日本車を取り巻く環境が大きく変わり始めたのだ。となると、姿形だけでなく、走りへの要求も高まる。

そんな流れにメーカーは対応しなければならない。テストコースを充実させ、走行実験担当部署のスキルアップを図り、走りの評価能力を引き上げなければならない。

ところが、当時の日本メーカーはそんな状況にほとんど対応できなかった。テストコースは貧弱だし、安全第一の規則でがんじがらめに手足を縛られたメーカーのドライバーには、とくに欧州レベルのテストは不可能だった。

でも、フリーランスの僕に面倒なしばりはない。もちろん安全確保は絶対条件だが、その上での走りの自由度はメーカーよりずっと大きい。だから、メーカーのテストコースでは当然、限界まで攻めた。そんなときでも、基本、ヘルメットは着けなかった。「一般ユーザーはヘルメット着けないでしょ!」というのが僕の言い分だった。

ヘルメットを着けるか着けないかで、ドライバーの感受性は変化する。ましてや、閉鎖されたテストコースでヘルメットも着けているとなると、ユーザーが一般道を走る感覚とはかけ離れたものになってしまう。僕はそうしたところに目を瞑りたくなかったのだ。

アメリカの雑誌は定常円旋回とかSS1/4マイルとか、テストコース上での数字を強く前面に出す傾向が強かったが、欧州の雑誌は一般路での走りのフィーリングを重視する傾向があった。僕は欧州スタイルの方向を選んだ。

一般道でも、安全に周到な気配り目配りをすれば、ある程度高い領域までの走りはできた。そして、そんな走りの場として、もっとも高い条件を満たしてくれたのが、芦ノ湖スカイラインだったのだ。

そして、同乗したメーカーの人たちは、一般路を走ることの重要さ、自分たちの走行試験内容の甘さ、その結果としてのクルマの弱さを痛感したはずだ。

定常的なテストしかできないコースを指して、僕は「死んだテストコース」と呼んでいたが、上に話したような流れの中から、「生きたテストコース」の重要性を理解するメーカーも増えていった。

とはいえ、実際にそれが実現するまでには長い時間がかかった。70年代後半辺りから動きが出始め、実際に形になったのは80年代半ば頃から。僕の認識では、それまでは、芦ノ湖スカイラインが日本唯一の生きたテストコースだったということになる。

芦ノ湖スカイラインで僕がとても重視していた中速コーナーがあった。そこを上手くクリアできればシャシーの「懐の深さ」にはほぼ◯がつく。複雑なうねりと不整の混在したそのコーナーは、3社のテストコースにコピー/移植され、「岡崎コーナー」と名付けられた。

かつての初期型試作車には、けっこう危なっかしいクルマがあった。そんなクルマで、芦ノ湖スカイラインを走るのは当然怖かった。でも、僕もメーカーもできる限りのトライをした。そして、その頃から徐々に、日本車は足腰を強めてゆくことになる。

僕は長い間、ほとんど無数とも言えるほど多くのクルマに乗り、原稿を書いてきた。そして、乗ったクルマの多くは、芦ノ湖スカイラインを走っている。

僕だけではない。日本の自動車ジャーナリストのほとんどがそうだろう。芦ノ湖スカイラインは日本の自動車だけでなく、日本の自動車ジャーナリストをも育ててきた。そんな意味でも、間違いなく「聖地」なのだ。

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。