2018.04.20

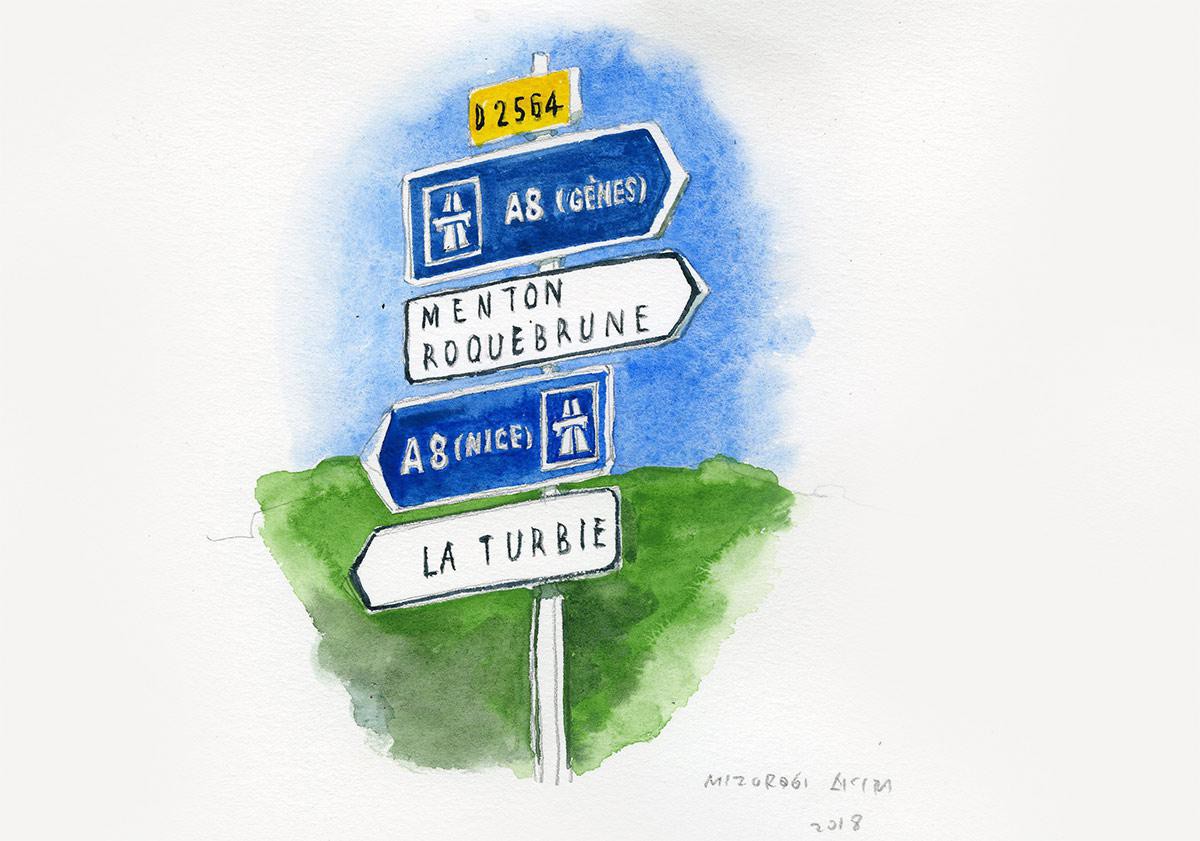

道を知る旅【1】

海外試乗会で数多の"道"を走ってきた筆者。道を知ることは、自動車の開発においても大きな意味を持つという。

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

以後、年々加速度的に増えてゆき、もっとも多かった頃は年間20回を超えていた。そんな状態が長く続いた。

70才を境に控えるようになったが、それでも75才まで年間10回前後は海外にでていた。

公式な試乗会以外にも、種々のイベントへ個人参加、非公式な仕事等々も少なからずあった。

非公式な、とは、車両開発のアドバイス、日本市場に関しての意見交換が多かったが、クルマ大好きトップが個人的にチューニングした自慢のクルマを「乗りにきて!」といった楽しいお誘いもあった。

日本市場から撤退するかしないかの決断を迫られたトップから…、撤退しない場合はどんな方法で日本市場と向き合えばいいのか?…といった、シリアスな相談ごともあった。

加えて雑誌の仕事、あるいは家族との旅で海外に出ることも多かった。年間百数十日は海外のホテル暮らしが当たり前になっていた。

もちろん、単純に観光気分で楽しみもしたが、いちばん興味を持ち、注意深く見、感じとろう、学ぼうとしていたのは「道」。

クルマを知る、あるいは理解するにあたって、道/路面を知ることは、非常に重要なポイントになるからだ。

個人的な「道を体験する旅」もした。退屈なように思うかもしれないが、「道を、路面を感じ、理解する旅」は僕を集中させてくれたし、大いに楽しませてもくれた。

海外試乗会で走って「これはいい!」と思った道の再確認をしにいったこともあったし、欧州メーカーの試験ルートを入手して、走りに行ったこともあった。

ロンドン、パリ、ミラノ、ミュンヘン等々へは、道路状況や、その地の人たちの走り方を観察し、感じ取るために度々通った。

アウトバーン、オートルート、アウトストラーダ、モーターウェイにしても同じだ。

ほとんどカリフォルニア中心になってしまったが、アメリカでも同様なことをやった。LA〜NYの往復横断にもトライしたので、大まかな全体像も掴んではいたが。

1980年代に入る頃まで、日本メーカーの開発関係者は道をあまり知らなかったし、知ろうとする意識も意欲も薄かったように思う。

だから、海外市場での日本車は「壊れない」ことでは高い評価を受けたが、走りに関しての評価は低かった。とくに欧州市場では。

しかし、ほどなく日本のメーカーも、そんな状態に気付き始め、危機感を抱き始めた。そして、いろいろな相談がくるようになった。

例えばあるメーカーは、開発の先頭に立つ役員が欧州の道をあちこち走り、同時に主要メーカーの走行実験現場を訪ねた。さらに、トップドライバーの横乗りで、厳しい実験内容を自身で体感することも実行した。僕のたてたプログラム通りに、だ。

帰国したその役員は、すぐアクションを起こし、実験部から人材を選抜。「世界の道を走り、知ること」がスタートした。かなり大規模なプロジェクトだった。この中から、後の走行実験部を牽引する人物が生まれたのは嬉しいことだ。

その人から、こんなことを言われた。「岡崎さんのご進言で、私は世界中の道を走り、知ることができました。今の私があるのは岡崎さんのお陰です。ほんとうに感謝しています」と。上記プロジェクトが行われてから25年ほど後のことだ。

あるメーカーからは、「知っておくべき道」のリストアップ依頼がきた。僕が作ったリストに基づいて、実験部が現地に行き、走り、綿密なレポートを書く。

そのレポートによって海外の走行実験ルートが考えられ、効率よく仕事が進められるようになった。むろん、国内での業務にも大きなプラスをもたらしたことはいうまでもない。

「道を知る」重要さを理解し、共に考え、共に汗をかいた方々は、もうみんなリタイアしている。残念だが、亡くなられた方もいる。

道は時と共に変化し続け、そこを走るクルマもまた変化し続けている。「道を知る旅」は終わりなき旅といっていい。

僕もまだ旅を続けている。

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。