ハプニングをも見方につける意識が大切です

70年代カルチャーが好きで、当時の映画や海外の雑誌ビジュアルにインスパイアされた自分のスタイルを、「パンチあるものが好きで、撮る本人はそうじゃないのに写真は目立ちたがり」と語る。

「物撮りでもポートレートでもジュエリーでも、もちろんクルマでも、自分にしか撮れない写真になるように撮ることを身上としています。被写体のたたずまいから滲み出るものというか、その背後にいる人の存在が感じられるような。メッセージ性の強い、ただ撮っただけではない写真を心がけています」

銀塩の時代、ネガ現像や焼き込みでコントラストや色調をコントロールするテクニックを駆使していた峯さんは、デジタルの時代になってからも画像処理には時間をかける。

「基本的には、デジタル処理はアナログでやっていたことの延長感覚でやっています。およそクルマの写真はコントラスト、パンチが効いているほうが格好よく見えるものです。およそデジタル処理はその方向で行いますね」

「現場で事前に考えていたことと違うことは多々あります。だから現場では画面に入り込むことでむしろ面白くなることはないかと、いわばハプニングのようなことを探しています」

カメラカーのフェンダーを入れ込むことで特別感を醸し出しました

グラマラスなラインを強調するため、コントラストも彩度も上げました

クルマのサイドを見せる場合、手前より奥が明るい方が気持ちよく見えます

独特なデザインを浮かび上がらせるためのプロならではのテクニック

通りすがりの人物を入れ込むことでストーリー性が生まれます

レフ板による強めの光でアルミの質感を強調しました

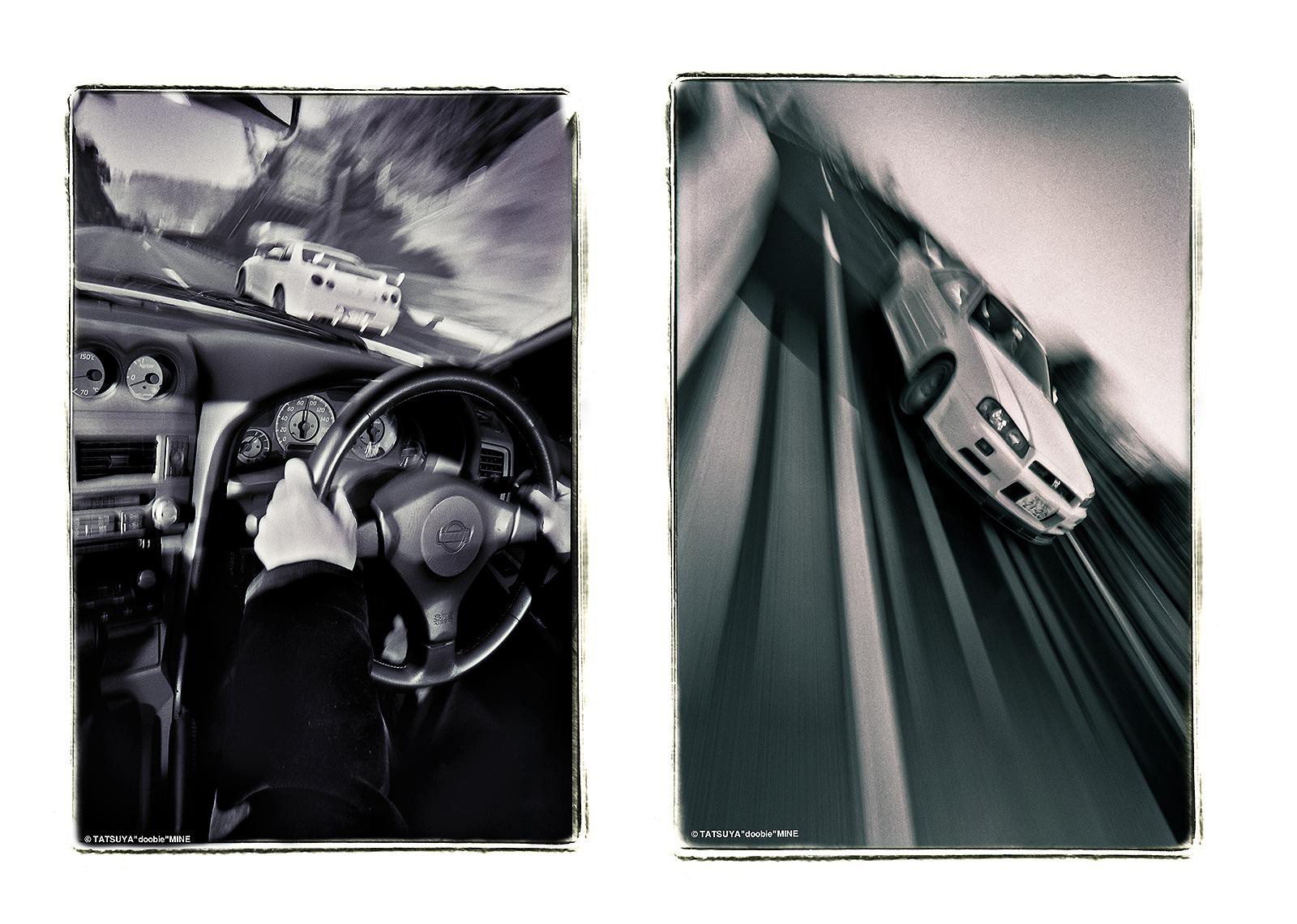

強いブレ感で疾走感を荒削りに表現しました

路面の彩度を落とすことで赤い内装色を際立たせました

望遠レンズと三脚で、クルマと流れる人とのコントラストを強調しました

鉄ボディの雰囲気を出すためにあえてモノクロで撮りました

多重露光による撮影で合成写真のような表現を試みました

面白いアングルを見つけ出す視線が大切です

ライティングの目的を意識する

● 峯 竜也

広告の制作会社に10年勤めた後に独立。主にポートレートや広告の物撮りを手がけ続ける。1990年代後半より雑誌「Avant」や「NAVI」でクルマを撮り始め、「カーグラフィック(CG)」のような老舗専門誌でも活躍。日本写真芸術専門学校でスタジオライティングを教える講師でもある。

この記事が気になった方は、こちらもどうぞ。

『自動車写真家が撮る、美しいクルマ』

写真家の奥村純一氏はヒストリックカーを中心に、それらを時にはノスタルジックに、時にはアバンギャルドな被写体として表現する第一人者だ。そんな写真を撮るうえで心がけていること、そしてポイントは? 作品を例に具体的に解説していただいた。

【2】クルマの走行シーンの撮影は、脳内シミュレーションが大切です

自動車専門誌のみならず、ファッション誌や音楽関係の撮影もこなす柏田芳敬氏。特に躍動感溢れる走りの写真には定評があります。そんな彼が、走りの撮影を中心に、そのポイントを教えてくれました。