● ブルーノ・サッコ【1980年代】

80年代を代表する企業デザイナーの筆頭

従来はピニンファリーナやジュジャーロ(ジウジアーロ)やフィオラバンティやガンディーニといった人たちがスターだったが、企業内デザイナーの重要性が認識されるようになっていった。

もちろん、1930年代からゼネラルモーターズで活躍したハーリー・アールや、その後継者であるビル・ミッチェルら、企業内デザイナーは数多く存在した。

80年代にインハウスデザイナーの存在感が強くなった理由

シャシーやダクティング(空調などの通り道)といった、開発コストのかかる主要コンポーネンツを何世代にもわたり継続的に使用する傾向が強まったのも、外部デザイナーには逆風となった。

社内のエンジニアとのより緊密なコラボレーションが求められるようになり、社内で重要なポジションに上がれるのはメカニズムをよく理解したうえで、市場のニーズと合致するスタイリングが作れるデザイナーといわれるようになっていたのだ。

代表作は1976年に登場したW123シリーズ

イタリア人だけあって当初はピニンファリーナで働くことを望んだという説もあるけれど、1950年代にメルセデス・ベンツのデザイン部門で仕事を始めたのは、本人にとってもブランドにとっても幸福だったかもしれない。

W126というコードネームをもつ「Sクラス」(1979)や、コンパクトな車体で衝撃的だったベビー・メルセデスの「190」(1982)は、もっとも美的なセダンと呼びたい。

サッコ自身、R129(1989)やR230(2001)といった「SL」シリーズとともに、「190」はお気に入りだったようだ。デザインの特徴は、端正なプロポーションと、空力など科学的アプローチを感じさせるディテール、そしてなんともいえない重厚感。

世界に冠たる高級車メーカーたろうとしたメルセデス・ベンツの思惑と、美的なスタイルのバランスをとっていくのは、大変な仕事だったはずだ。

● J・メイズ【1990年代】

時代を先駆けたコンセプトメイカー

欧州企業では経済停滞時期にマネージメントの考えかたが大きく変わった。自動車デザインもこの頃、同様に大きな変化を経験する。

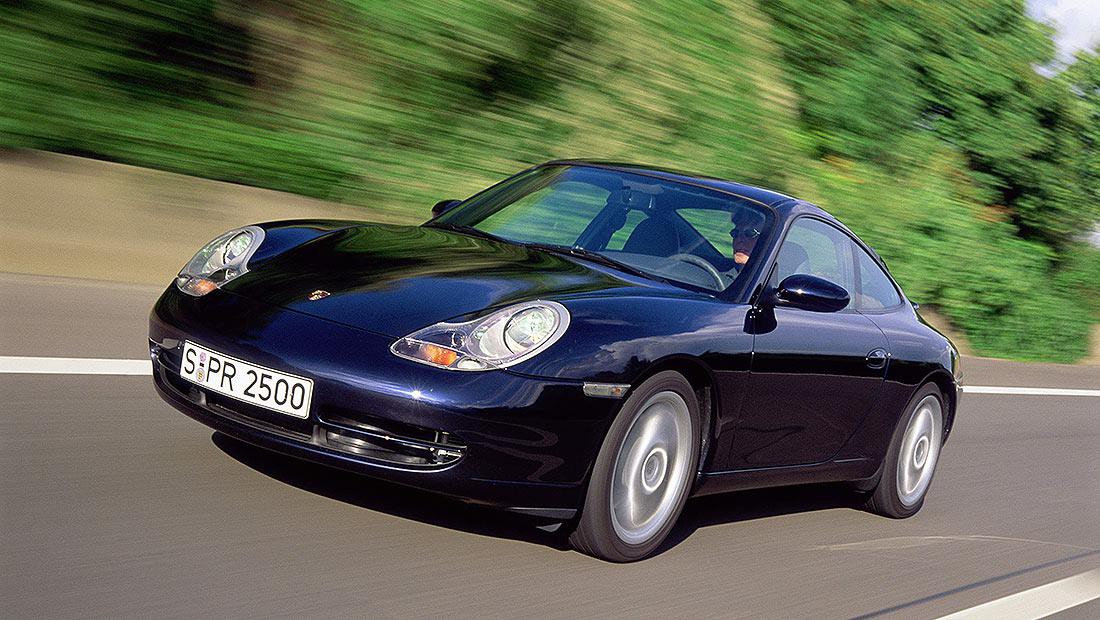

代表的なのはポルシェで、ヴェンデリン・ヴィーデキングをCEOに迎え、経営のスリム化と効率化を大々的に実施したのは、よく知られた話だ。

「ヘッドランプのデザインをするにあたって経営サイドから言われたのは、5つの機能をひとつのケースに収めること、でした。そうしないと会社はつぶれる、と」

その結果が、996型とよばれる「911」(1997)のヘッドランプであり、初代「ボクスター」(1996)と同じものだった。

デザインは楽しいものだという認識で市場に歓迎された「ニュービートル」

日産がモデルチェンジの遅れた「マーチ」の“古い”シャシーを使って製造した「Be-1」(1982)や「フィガロ」(1991)が大ヒットした成功例から学んだマーケティングだ。

パイクカーの成功をなぞるのに成功したのが、フォルクスワーゲンの「ニュービートル」(1998)だ。タイプ1と呼ばれる初代ビートルのイメージを現代的に焼き直したモデルだ。

はたして発売時期が、アップルのジャナサン・アイヴのチームが手がけたボンダイブルーの初代iMacと重なるという僥倖もあり、デザインは楽しいものだという認識で市場に歓迎されたのである。

そういうわけで、僕はこの時代を代表するデザイナーとして、ニュービートルを手がけたJ(ジェイ)メイズをあげたい。

企業デザイナーとしてひとつの典型

そもそも「TT」自体がどことなくレトロスペクティブな匂いのする傑作デザインだが、そのイメージの源泉となったコンセプトモデル、アウディ「アフス・クワトロコンセプト」(1991)もメイズの仕事だ。

米国カリフォルニアのVWデザインスタジオで、「TT」で名をあげることになるフリーマン・トーマスとともにコンセプト1を作りあげ、のちにニュービートルを実現したメイズの仕事ぶりは、企業デザイナーとしてひとつの典型である。

クルマをファニチャーの流れでリデザインした「021C」

なかでも僕が印象に残っているのは1999年の東京モーターショーで発表されたフォードのコンセプトカー、「021C」だ。メイズが起用したデザイナーはマーク・ニュースン(ニューソン)。

室内は50年代の住宅を思わせるプラスチッキーな雰囲気でまとめられているとともに、トランクは何と引き出し式というユニークさだ。クルマを、自身が得意とするファニチャーの流れでリデザインしたのがニュースンのユニークな点である。

「021C」の発表会は東京プリンスホテルのプールサイドで行われ、訪れたプレスの数が妙に少なかったのが僕には不思議でならなかった。これこそ新しい感覚だと思ったからだ。

● ワルター・マリア・デシルヴァ【2000年代】

VWグループ各ブランドの確立を見事にやってのけた実力者

フォルクスワーゲンにはじまり、アウディ、ポルシェ、ベントレー、ランボルギーニ、それに(日本には入っていないが)セアトやシュコダのデザインは注目を集めてきた。

理知的でありながら、どこかエモーショナル。数字では割り切れないような要素がどのモデルにもしっかり入っていて、それがクルマ好きの心を惹きつけてきた。

フォルクスワーゲン・グループのデザインを統括していたのが、ワルター・マリア・デシルヴァだ。イタリア出身のデシルヴァは、アルファロメオでディレクターとして「156」や「GTV」を手がけたあと、1998年にフォルクスワーゲンに転職した。

人の意見をしっかり聞き、能力をうまく引き出し、それを活かす

30年間さまざまなメーカーからあらゆるデザインが発表されたハッチバックにおいて、まだ新しい表現があったことに驚かされた。

セアトからフォルクスワーゲン・グループのデザイン統括になったとき、デシルヴァは「そりゃあ一番興味あるのはランボルギーニのデザインだよ」と言って笑わせてくれた。

2000年代以降、自動車メーカーは企業間の提携、あるいは合従連衡が進んだ。そこにあってブランドの確立は企業デザイナーにとって最も重要な仕事になった。

デシルヴァはそれを見事やってのけた。デシルヴァに対する評価の多くは、「本当にいい人」というものだ。人の意見をしっかり聞き、能力をうまく引き出し、それを活かす、そんな現代的カーデザイナーのお手本とも言えるだろう。

デザイナーが企業にとっていかに重要か知らしめてくれた人

2007年から2015年までフォルクスワーゲンの取締役会議長を務めていたマルティン・ヴィンターコルンも、デシルヴァを高く評価してそんなコメントを残している。

ブランド間で、シャシー、ドライブトレイン、インフォテイメントシステムなどを共用していくのが現代のクルマのあり方だ。しかもそれを優位に利用していく必要がある。そのよき前例を作りあげたデシルヴァは2015年までフォルクスワーゲン・グループに関わった。この人の偉業こそ今の自動車界の基盤を作りあげたものだ。

デザイナーが企業にとっていかに重要か。あらためて知らしめてくれた人である。

● 小川フミオ / ライフスタイルジャーナリスト

慶應義塾大学文学部出身。自動車誌やグルメ誌の編集長を経て、フリーランスとして活躍中。活動範囲はウェブと雑誌。手がけるのはクルマ、グルメ、デザイン、インタビューなど。いわゆる文化的なことが得意でメカには弱く電球交換がせいぜい。