2018.11.05

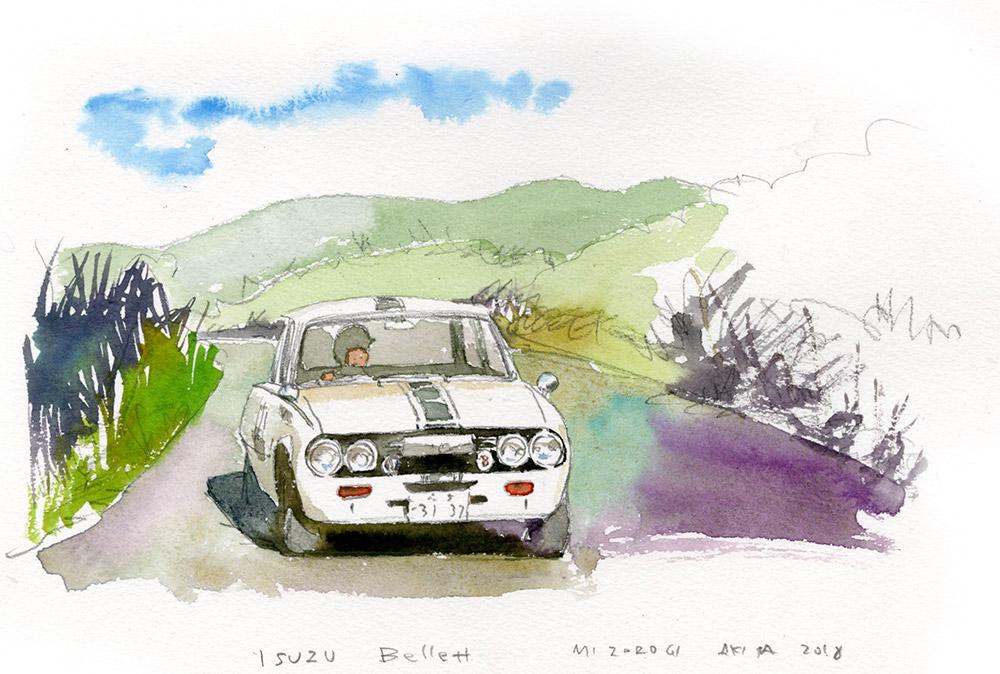

いすゞ べレットとの甘酸っぱい思い出

数多の車を運転してきた筆者。愛車も歴代を数えると相当な数になる。でも、初めて買った新車「いすゞ べレット」には格別の思い出がある。

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

なぜ、べレットなのかというと、まずはカッコがよかった。当時の国産車は味気も色気もないデザインばかりだったが、卵型のべレットには外国車のような雰囲気があった。

加えて、メカが先進的。リアリジッド式サスペンションが常識の時代、べレットは4輪独立懸架だった。

国産車では、3速コラムシフトとベンチシートがほとんどだった時代に、4速フロアシフトとバケットシートだった。

欧州生まれのスポーツカーと並び、応答性に優れるラックピニオン式ステアリングギアボックスを採用していたのも画期的だった。

つまり、ルックスにもメカにも惹かれたということ。手に入れた時期はスカイラインGTのデビュー前で、レースでの活躍も目立っていた。

その考えは間違っていなかったが、その後に待ち受けていた、速いベレット作りには、予想をはるかに超えた困難が待っていた。手間も、時間も、お金も、だ。

いすゞ関係の仕事をしていた板金会社とメカニックに頼み込んでサポートしてもらった。

まずは、カッコを「らしくする」ため、前後バンパーを外し、ホイールキャップを外した。

そして、ブリティッシュ・レーシンググリーンのストライプをセンターに通し、フロントフェンダー・サイドに、当時の所属クラブ名「TEAM EIGHT」を描き込んだ。

これで、見た目は「らしく」なったが、本番はここからだった。

車高を低くすると同時に、サスペンションを固めた。まったくメカに無知だった僕は「4輪独立懸架=高性能」と思い込んでいた。

ところが、いわゆるスイングアクスル式のリアはキャンバー変化が大きく、実際乗ってみると限界挙動がかなりヤバイ。下手に攻めると、リア内輪が浮き上がり、スピンする。

そこで、リアは強いネガティブキャンバー(車輪がハの字型になる)をつけた。

低い車高はリアのネガティブキャンバーで強調され、そうとう「らしく」はなった。が、街を走っていると、「おい、リア折れてるんじゃないか!?」と声をかけられたりもした。

細かいことは覚えていないが、タイヤは、当時、仲間内でいちばんグリップがいいと言われていた「ダンロップ」に替えた。

脚はけっこういい感じで仕上がった。エンジンはノーマルながら、鈴鹿でもそこそこいいタイムが出た。

いちばんレスポンスがよくて速かったのは、オートバイ用のアマル。このキャブレターを組んだときは、あのコルティナ・ロータスに0~400mで勝った!

鈴鹿でも、ワークス・べレットとさほど大きな差のないタイムが出た。万歳だった!

今ではあり得ない話だが、当時の日本のレースはまだそんな状況だったのだ。

しかし、ことはそう順調には行かない。オートバイ用とはつまり空冷用であり、エンジンルームの温度が上がると、熱膨張の影響だろう、アマルが上手く作動しなくなる。

断熱材を使ってみたり、エンジンルームの風の流れを工夫してみたり、できることはやったが、目立った効果はなかった。

いちばんの問題はエンジン回転が上がったまま下がらなくなること。3000rpm、酷くなると4000rpm辺りで留まってしまう。

それでも、速さに惹かれてしばらくは我慢した。それなりの運転術も身につけた。

しかし、こうした我慢が長く続くはずもない。

結局、無難なSU型ツインキャブに落ち着くまでに時間はかからなかった。

べレットではジムカーナやヒルクライムなど、いろいろなイベントに参加した。成績はそれなりによかった。

家内も、ジムカーナにはべレットでよく一緒に参加していた。

むろん、負けたことはなかったし、負けるはずもないのだが、伊豆長岡のヒルクライムで「起こりえないこと」が起こった。1回目のトライアルで、なんと、家内に負けたのだ。

仲間たちは大騒ぎに、大喜び。家内はなんとなくバツが悪そうだったが、嬉しそうでもあった。で、僕はといえば、茫然自失の体。

なにが起こったかわからない。で、恥ずかしさを堪えて、仲間でいちばん速いヤツに聞いた。「どうして俺はこんなタイムなんだ?」と。

「お前、踏みすぎなんだよ。踏みすぎでロスばかりしてる。ここは、勾配も強いし、タイトなコーナーが続くし、路面グリップもよくない。次は、”ていねいにていねいに”って呪文を唱えながら走ればタイム上がるよ」とのアドバイスをもらった。

そういわれてハッと気づいた。コースの特徴を考えず、やたらに踏み込んでいたことを。崖から落ちそうになるところまで踏み込んでいたことを、、。

初めて走る難しいコースなのに、なにも考えずに気合いだけが空回りしていたのだろう。なんともアホっぽい話だ。

2回目のトライは昂ぶりを抑えて、ていねいに走った。上位入賞できた。もちろん家内にも圧勝した。

この出来事は大きな教訓になった。以後は、攻めるときでも、常に「ていねいに」を意識するようになった。クルマの負担を抑えて速く走る。ほんとうに大切なことを学んだ。

ベレットからはいろんなことを教わった。いまでも僕の原点にいる。

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。