2021.08.25

最近、気持ちを言葉にしてますか? 大人の連句入門

ちょっぴり疲れた心を癒やすのにぴったりなのが「連句」。優しくてきれいな言葉で綴る知的ゲーム、あなたもやってみませんか?

- CREDIT :

文/岸澤美希(LEON.JP)

コロナ禍で社会全体がどことなくギスギスする中で、心をホッとさせる時間が欲しいもの。そんな気持ちもあって、ここ半年ほど「連句」に大ハマりしています。今回は、現実世界をしばし忘れさせてくれる知的ゲームの楽しさとその入門書をご紹介したいと思います。

まず、そもそも「連句」って何?という方も多いでしょうが、連句は俳句の元となったもので、五・七・五(長句)と七・七(短句)を交互に36句つないでいく遊びです。俳句で有名な

五月雨を 集めて早し 最上川 松尾芭蕉(『奥の細道』)

も、実は連句から独立したもので(ちなみに、俳句は明治時代にポピュラーになりました)、元々は、

五月雨を 集めて涼し 最上川 (芭蕉)

岸にほたるを 繋ぐ舟杭 (一栄)

瓜ばたけ いさよふ 空に影まちて (曽良)

……と続いていました。

「早し」だと人を寄せ付けない濁流の川を思わせるけど、「涼し」だとその周りにどんな景色が広がっているのか、他者にイメージする余地を与えられるように思います。句の余白を次の人に渡し、次の人はどんな句を続けると面白いかを想像する……つまり、想像力と言葉のキャッチボールなんです。

そんな連句は、古から続く“日本の歌”の1ジャンルなわけですが、紀 貫之が著した『古今和歌集仮名序』では、

やまと歌は人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける……から始まり

私たち日本人は心に思うことや見聞きするものを歌に詠んできたこと、歌には鬼も感動させ、男女の仲も和らげ、猛々しい武士の心も慰める効能がある、と書かれています。

これ、連句に限らないんですけど、韻を踏んだ文は声に出して読んでみると一層深く心に響く。はるか昔から日本人がそうしてきたように、美しいと思ったものや好きとかいった気持ちをリズムにのせてみると、普段はちょっと気恥ずかしくて口にできないことも言えちゃったり。

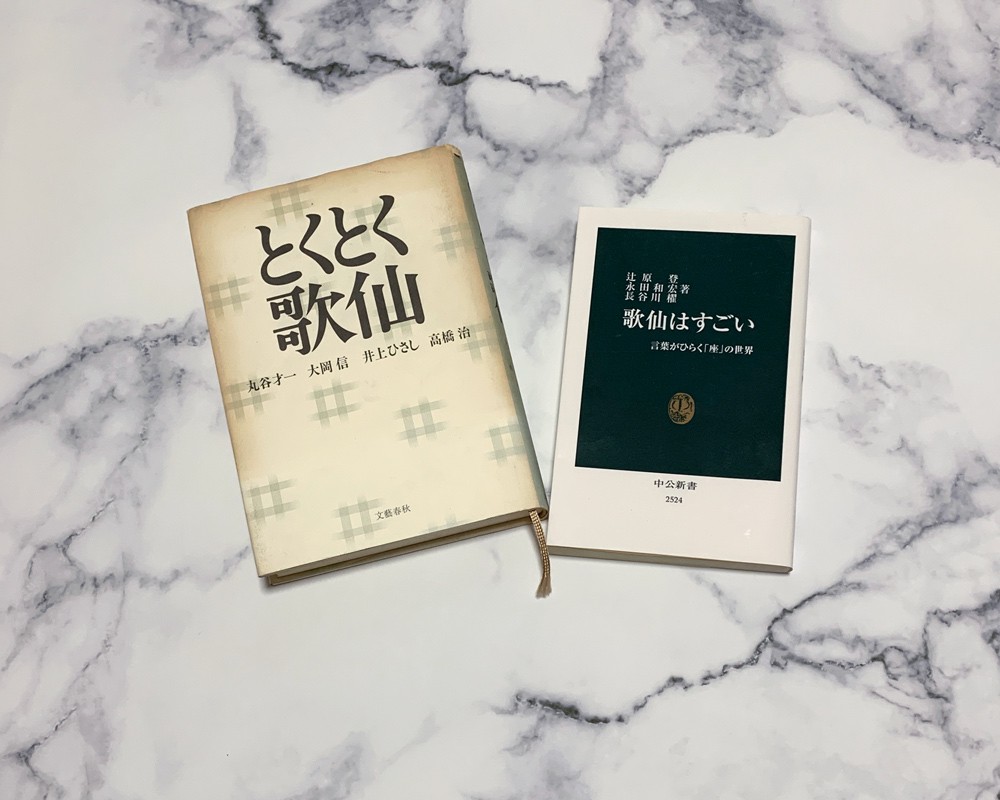

日常に少し疲れてしまったら、優しくてきれいな言葉の世界に思いを馳せるのも良いものです。連句の面白さがぎゅっと詰まった2冊がこちらです。

その後、江戸時代に松尾芭蕉の一門が形式を洗練させ、明治時代と1960年代後半にも知識人の間でブームが起きています。前者は日本が近代国家となるために暗中模索した時代であり、後者は未曾有の高度経済成長期。そう考えると、コロナ禍含め現代社会はまさに乱世の真っ只中。今こそ連句をやるタイミングのように思えるんですよね。

うーん連句、やってみたいかも!と思った方は、ぜひ一緒にいかがでしょう?