2021.09.14

「時」ってなんだろう!? に答えてくれる一冊

秋の夜長に何を読もうかなぁ。なんて思っている方にオススメしたい「時」の本をご紹介いたします。

- CREDIT :

文/高橋 大(LEON.JP)

LEON.JPのタカハシです。

すっかり秋めいてきましたね。

お出かけもままならない時勢ですが、夜長にぴったりな本を見つけました。

それがこちら。

タイトルもそうですが、副題の”日本人はいかに「時」を作ってきたか”という文言が刺さり購入しました。

いまや寸分の狂いもなく世界中がおなじ刻みの中で活動していますが、そんな世の中になってから経った時間って、まだ100年に満たないんですよね。寸分って意味ではクォーツ後、もっと言えばインターネット普及後が正確ですかね。と考えるとどちらにしても数十年でしょうか。

加速度的に進んだグローバリゼーションはあらゆる人と情報、おまけにウイルスまで全世界にあっという間に共有する世界を作り上げたわけですが、ふと思ったわけです。

そういう世界が一斉につながる以前って、その土地ごとに共有されていた「時」の感覚があったんだよなぁ、と。

で、ちょっと一呼吸置いてそういう時代に想いを馳せることって、自分たちの足元がどこにあるのかを知る上で実は大事なんことなんじゃないかなぁと、この副題に気付かされたんですよね。

で、その中身はというと、期待通りというか、それ以上の濃密感。

感、というのは、まだ読了しておりません。すみません。

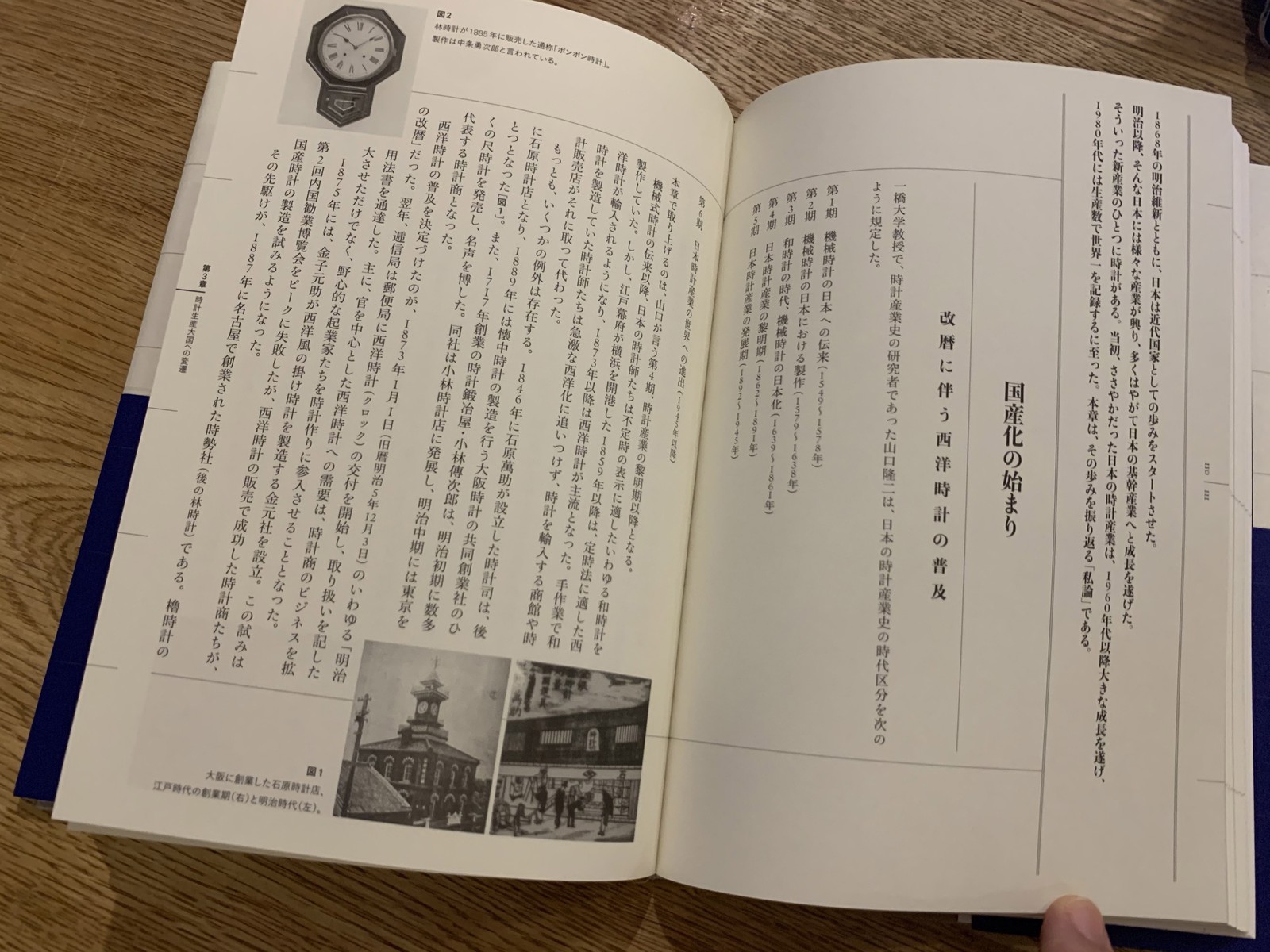

気になる章から読む、というタカハシ流の読書法にて、まずはLEON.JPでもおなじみ、クロノス編集長にして時計ジャーナリストの広田雅将さんの書いた第3章“時計生産大国への変遷”から入り、藤田健太さんの書く第5章“天文学と時間額から俯瞰する「時」”という塩梅に読み進めております。

まだ読んでないですが、、

しかし、二章読んだだけでも、非常に面白い!

時について、歴史、産業、学問と様々な角度から入る一冊は、知的好奇心をめちゃ刺激してくれます。

セイコーの起源や、クオーツ量産化のもたらしたもの、など時計好きなら知っておきたいお話から、宇宙的な視点で人間が「時」を刻む技術を獲得していったのか、というサイエンスなお話まで、どの章も読み応えあり(ありそう)です。

というわけで、この秋は「時」を忘れて「時」のストーリーに没頭なんてのはいかがでしょうか?

ではまた!