2019.09.27

ここが凄い! 実際に使ってわかった「iPhone 11」の超絶進化とは?

いよいよ発売されたiPhone 11。早速購入したファンもいるでしょうが、巷のレビューが出揃うのを待ってからというかたも多いのではないかと。そんなあなたのためにITジャーナリストが5日間試した最新レポートをお届けします。

- CREDIT :

文/松村 太郎(ジャーナリスト)

そのデバイスが進化することは、明日、そしてより中長期にわたって、生活の「何か」がよくなることを意味する。われわれとテクノロジーを結びつける接点であるだけでなく、プライバシーやセキュリティーのリスクを守り、よりクリエーティブな生活を担保し、より自分らしい生活を手に入れるためのサバイバルツールでもある。

今回アップルが2019年モデルとして送り出した「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」シリーズには、長年にわたりテクノロジーと人々の関係を考え、また10年来スマートフォン市場を牽引してきたアップルが「考えていること」が凝縮されていた。

おそらくお読みになるほとんどの方が、筆者と同様にこれまでiPhoneに触れてきたはずだ。新しいiPhoneにアップグレードすべき理由を中心に、5日間試した率直な感想をお伝えしたい。

新しい3つのiPhoneはどう選ぶべきか

今回のラインナップの核となっているのは、白、黒、黄、赤、紫、緑の6色を取りそろえた「iPhone 11」だ。これに加えて上級モデルとして用意されているのが、「iPhone 11 Pro」と「iPhone 11 Pro Max」の2種類で、シルバー、スペースグレイ、金、深緑(ミッドナイトグリーン)が発売される。

iPhone 11は、6.1インチ液晶ディスプレーやアルミニウムフレームとカラフルな展開を見れば、iPhone XRの後継モデルであるという印象が強い。一方、iPhone 11 ProシリーズはiPhone XSを引き継ぐ有機ELディスプレーとステンレスフレームで登場した。

iPhone 11とiPhone 11 Proシリーズを比較すると、

・Proモデルに搭載された「望遠カメラ」

・新しく画質に磨きがかかった有機ELディスプレー「Super Retina XDR」

・新色ミッドナイトグリーンやゴールドが選択できる、ステンレススチールのフレーム

・よりコンパクトな5.8インチモデル

の4点しか違いがない。

Apple Storeでの価格で、iPhone 11は7万4800円~、iPhone 11 Proは10万6800円~、iPhone 11 Pro Maxは11万9800円~となっており、前述の4点に3〜4万円を出すかどうかがポイントとなる。

今回のレビューでは、iPhone 11の使用感を軸に、iPhone 11 Pro Maxを交えて補足する、と言う流れで進めていきたい。

カバーなしで楽しめる安心感

iPhoneに限らず、スマートフォンの競争領域は現在3つある。1つはデザイン、2つ目はカメラ、そして3つ目はバッテリーだ。毎日手にするツールとして、また街をサバイバルする相棒として、デザインはまず始めに重要なポイントと言える。

iPhoneのフォームファクターは2018年モデルと同じだ。6.1インチの縁なし「Liquid Retina HD」と、5.8インチ・6.5インチの2種類を揃える「Super Retina XDR」。

デザインは金属のフレームを表裏ともにガラスで挟む構造が引き継がれているが、今回はこのガラスが主役だ。とくに背面のガラスはカメラ部分の出っ張りも含めて、1枚のガラスから作られているというのだ。

アップルはトランプ政権の製造業アメリカ回帰の政策に合わせて、アメリカ先端製造業ファンドを立ち上げた。その投資先は簡単に言えば、「次世代iPhoneの競争力に直結する分野」だ。ゴリラガラスで知られるコーニングもアップルからの投資を受け入れ1社だが、「スマートフォンで最も硬いガラス」はアップル向けにのみ使われるという。

これまでスマートフォンはガラスを破損したり傷つけたくない、という思いから、カバーを付けて使うのが当たり前で、カバー自体を楽しむこともファッションになっていた。そのカルチャーは残るとしても、今回のガラスの強化は、カバーなしで手触りを楽しむ人が増えることになりそうだ。

筆者が試したのはいずれも新色で、iPhone 11のパープルとiPhone 11 Pro Maxのミッドナイトグリーンの2色だ。

今回のiPhone 11のカラーリングは昨年のiPhone XRのはっきりとした原色と異なり、柔らかなトーンで統一された。結果として、日本語で言えば、小豆色のようなイメージに近い。グリーンも、アイスミントのような色合いだ。

一方ミッドナイトグリーンは、より明るいところでは深い緑に見えるが、暗いところでは黒っぽい何か、という印象だった。

星まで映るナイトモードと、革新的な超広角カメラ

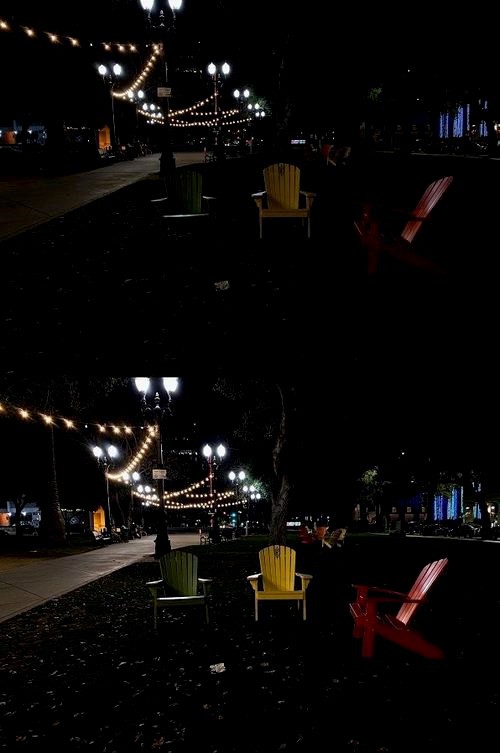

写真上は広角カメラ、下が超広角カメラで撮影(筆者撮影)

しかし通常の広角カメラを使っている際には、写そうとするフレームの外側までプレビューし、どう写真で切り取るか、創意工夫の示唆を与えてくれるのだ。例えばもう1歩下がれば人が全員入る、もう少し上に向ければ木に咲く花が映るといった具合だ。

しかも撮影した写真の外側も記録しておき、撮影した後から画角を調整することもできるようになった。これは目から鱗だ。Live Photosは目をつむる直前もしくは直後も記録して、後からどの瞬間を写真にするかを選べた。こんどは撮影した範囲、フレームまであとから調節できるのだ。こうしてiPhoneには、二重の失敗防止機能が搭載された。なおこの周辺視野の写真を保持しているのは30日間で、編集がなければ削除される。

ナイトモード(写真下)を使うと、暗い場面でも被写体の色が浮かび上がる。ただし、画面に表示された秒数を固定して撮影する(筆者撮影)

暗いレストランでの料理撮影でも、お皿はきっちりと真っ白に、肉は艶やかな赤に撮影された。また夜空にiPhone 11を向ければ、肉眼で見えるかどうか怪しい星まで捉えてくれる。つい、涼しくなった夜に散歩しながら写真を撮りたくなってしまう。

iPhone XRはシングルカメラで、人物だけのポートレート撮影を実現していたが、iPhone 11はカメラが2つとなったため、人物に限らないポートレート撮影に対応するようになった点も特筆すべきだ。

ディスプレー側に搭載されるカメラにも工夫が

これまでどおりポートレート撮影は望遠カメラが標準だが、切り替えることでiPhone 11と同様に広角カメラを使ったポートレート撮影にも対応し、これまでのiPhone XS MaxやiPhone 8 Plusなどを使ってきた人には自由度が大きく高まる体験ができるだろう。

もう1点。ディスプレー側に搭載されるTrueDepthカメラは、700万画素から1200万画素に強化され、4K/60fpsのビデオ撮影にも対応した。またこれまでの32mmから23mmへと広角になった。ここにも工夫が隠されている。

縦長のセルフィーを撮影する場合は30mmで自分をちょうどいいサイズで撮影しやすくしている。一方横長で撮影する際には23mmに自動的に調整され、グループセルフィーの際により多くの人が入れるよう配慮している。いずれも切り替えることはできるが、活用場面に合わせた調整をしてくれる点は、よく考えられていると感じた。

iPhoneのレビュー中でありながら、消耗しきった1週間を終え、週末は近所を散歩したり家族の行事に参加するなどしながら比較的のんびり過ごした。それでも、行く先々で写真を撮り歩いていろいろなことを試しながら過ごしたはずだ。

夜も疲れ果てて、iPhone 11を充電せずにそのまま寝てしまった。朝出かける予定に合わせて目覚めて「しまった!」と思った。いままでなら20%を切っているか、電池が切れ、途方に暮れるところだ。しかしバッテリーの残量はまだ60%ほど残っていて、驚いた。

結局土日は、金曜日の夜の充電で乗り切ることができた。外出が少なかったり、平日のように、スマートフォンの電池にとって過酷な朝夕の地下鉄で使わなかったこともあるが、筆者にとってこれまでのiPhoneでは到底ありえなかったことだ。

バッテリーは最も肝心で、いくら見た目がよくても電池が切れれば単なる板になってしまう。iPhoneはこれまでも、無闇にデバイスのサイズを拡大させなかったが、さまざまな努力で、スマートフォンの中ではバッテリー持続時間が長い部類に入っていた。

今回そのiPhoneがさらにバッテリー持続時間を延ばした。iPhone 11はiPhone XRより1時間バッテリーが長持ちし、目安としてビデオ連続再生時間17時間、ストリーミングビデオ10時間にまで延ばした。

11 ProはXSより4時間長持ちする

A13 Bionicチップはスマートフォンのプロセッサーで最高のパフォーマンスを誇り、機械学習処理も毎秒1兆回へと向上した。性能が上がることは、短い駆動で同じ処理が済むわけで、省電力化にも効果が上がる。

性能全体としては20%向上しているが、効率コアとグラフィックスで40%の省電力化、性能コアで30%、機械学習処理を担うニューラルエンジンで15%それぞれ省電力化を推し進めた。

実は昨年のiPhone XRに搭載されているA12 Bionicですら、サムスン「Galaxy S10+」のような2019年モデルのハイエンドAndroidスマートフォンに勝る処理性能を維持していることを考えると、多くの人にとって、処理速度はiPhoneを買い換える動機としては弱いくらいだ。

iPhone 11に乗り換えるとしたら、前述のカメラに加えて、バッテリー持続時間向上は大きなトピックになるだろう。またProモデルでは、有機ELディスプレーがより明るくなったが、そのうえで消費電力を抑え、iPhone 11を上回る大幅な持続時間へと到達している。

筆者はテレビを見て育っており、映像体験として大きな画面のテレビとサラウンドが効いたスピーカーシステム、というのが標準体験となっている。

その一方で、若い世代を中心に、映像コンテンツを楽しむのもスマホ、という人が増えていることも事実だし、これは日本に限らず世界中のスマホ世代にとって同様の現象だ。

そこでアップルは、iPhone 11本体でDolby Atomsの再生に対応させてしまった。

いくつかの映画作品をiPhone 11で視聴してみたが、顔から30〜50cmの範囲で自分に合った距離感を見つけると、急に自分とスマートフォンの間にパーソナルなサラウンド空間が生まれたような感覚を覚え、セリフや効果音が後ろから聞こえてくるような体験に包まれる。

正直なところ、魔法のように思える体験だった。

背後から音がやってくる「サイコ・アコースティック」

ここには、「サイコ・アコースティック」という手法を用い、音声を単なる左右のチャンネルに振り分けて再生するだけでなく、遅延などの処理を行うことによって、音が後ろから回り込んでくるような錯覚を、脳に起こさせているのだ。

結果として、スマートフォンの前に、包み込まれるようなサラウンド空間が作り出され、これをパーソナルに楽しむことができるようになる。実際比べてみると、付属のEarPodsやワイヤレスのAirPodsよりも、iPhone 11本体のスピーカーで聴いたほうが迫力を感じるほどだった。

で、どちらを選ぶ?

短い期間だったが、iPhone 11、そしてiPhone 11 Pro Maxについて触れてきて、いずれのモデルも、そして特にiPhone 11について、これまでのiPhoneとは一線を画す進化を遂げていた、という印象だった。

事前に次世代通信の5Gをサポートしないという正確なリーク情報も出回っており、小幅な刷新に留まるのではないか、という予想が多かった。しかしカメラ、スピーカー、そしてバッテリーと、驚かされることが多く、予想を裏切られ続けた5日間だった。

個人的に気に入っているのは、iPhone 11 Proに施された背面のガラスの質感だ。ともすればまるで金属にも感じる重厚感ある趣は、これまでのスマートフォンからは得られなかった「モノ」の楽しみを感じられるはずだ。また超広角から標準までのズームレンズを備えたようなProモデルのカメラも、カメラ好きにはたまらない体験となるだろう。

その一方で、iPhone 11のカメラも、超広角と広角の組み合わせ、そしてやはり広角となったセルフィー用カメラは、写真はもちろん、InstagramストーリーズやTicTokに熱中する若い世代にとって、非常に扱いやすくまた新しいアイデアを生み出す道具となるだろう。

どちらも十二分な処理性能とバッテリーライフを備え、既存のiPhoneと比べて驚きの連続が待っているスマートフォンだ。ここはひとつ、好きな色で選んでみてはどうだろう。筆者はコケが好きなので、iPhone 11 Pro Maxのミッドナイトグリーンを選ぶことになるだろう。