2017.09.11

意外と知らない、アノ部分は何という?〜ジャケット編〜

- CREDIT :

写真/長尾真志 スタイリスト/宮崎 司(CODE) 文/編集部

ショップスタッフさんに好みのジャケットを伝えるにしても、スーツ用語がわかれば、さらにスムースにコミュニケーションできるというもの。お店に行っても困らない、スーツ用語の基礎知識です。

スーツを購入する際に繰り広げられる何気ない会話ですが、ラペルの意味がわからなければ、何のことかさっぱりわからない状況ってありますよね。

スーツはもともと、礼服や制服を出自としているものですから、どのパーツにも用語と意味があります。聞いたことがあったり、知らない用語もあるでしょう。このスーツのディテールの名称や意味を知っていれば、ショップスタッフとも円滑なコミュニケーションがとれますし、より自分好みのスーツが手に入るというもの。

ウンチク過多になる必要はありませんが、知らないより知っているほうがいいのが基礎知識。そんな裏付けがあるから、大人のオトコは動じず堂々と振る舞えるというもの。ファッションに造詣の深い読者諸兄に置かれましては、ご自身の知識の基本を確認していただければ幸甚です。

ジャケットディテールの用語

①【ラペル】/首元の総称で〔襟〕と認識がありますが、襟の下部分をラペルといい、これに対して上襟をカラーといいます。元々は立ち襟の釦を外して折り返したもの。この下襟部分の形や幅によって流行があり、狭くなったり、広くなったりしてそのジャケットの印象を大きく左右します。

②【ゴージライン】/ジャケットの上襟と下襟の切れ込みを繋ぐ縫い目のラインを指します。ゴージとは切れ込む部分の事をいい、スーツの原型とされる軍服のように襟を立たせると首元の中心で交わることから「喉」と言われています。このラインが高いとハイゴージ、低いとローゴージと区別し、高ければ目線が上がりスマートに見え、低いとクラシカルな印象です。

③【肩線】/肩部分にある前身頃と後ろ身頃の境目の合った縫い目のこと。直線的な作りのものが多いですが、前方に丸みを帯びていると日本人体型に合いやすいです。

④【フラワーホール】/ラペル部分にあるボタンホールのことで、風よけのためにジャケットの襟をたてていた時の第一ボタンの名残。英国ではここに花を入れたことからフラワーホールと呼ばれるようになり、近年では装飾的に捉えられています。また社章やラペルピンなどを挿したりして、襟元の装いが楽しめます。

⑤【アームホール】/腕を通す部分の袖を付ける部分。このホールの大きさや形が、機能性やシルエットを左右するので、試着した時に着心地とともに内部が吊られていないか、上下左右の動きもチェックしたいポイントです。

⑥【胸ポケット】/胸元にあるポケットでスーツに見るこれはウエルトポケットともいいます。日本のビジネスマンはここに何かを入れていることは少ないですが、もともとポケット自体は物入れるために考案されたもの。装飾的についていそうですが、チーフを入れるのが主な使い方です。メガネ、サングラスやペンなどを挿してさりげなく知的に艶っぽさを出せます。

⑦【お台場】/その名の通り、内側のポケットまで生地を延長している部分が東京湾に突き出たお台場に似ていることからこの名称になっています、が諸説あり大砲が出っ張った砲台場に似ていたという説も。これにより生地の強度が増し、裏地を変える時には手間がかかりません。

⑧【段返り】/ラペルの下部の第一ボタンあたりまで折り返されているデザイン。これによりラペル部分が潰れず、立体的で柔らかな印象に。これを計算して作っているので、無理矢理留めてしまうとラペルが不自然に持ち上がってしまいます。

⑨【フロントダーツ】/ジャケットを立体的にするため、胸元から腰ポケットにかけてウエスト部分を絞る縦に入ったダーツ(縫込み)のこと。このウエストシェイプの取り具合によりシルエット(見栄え)が違って見えます。

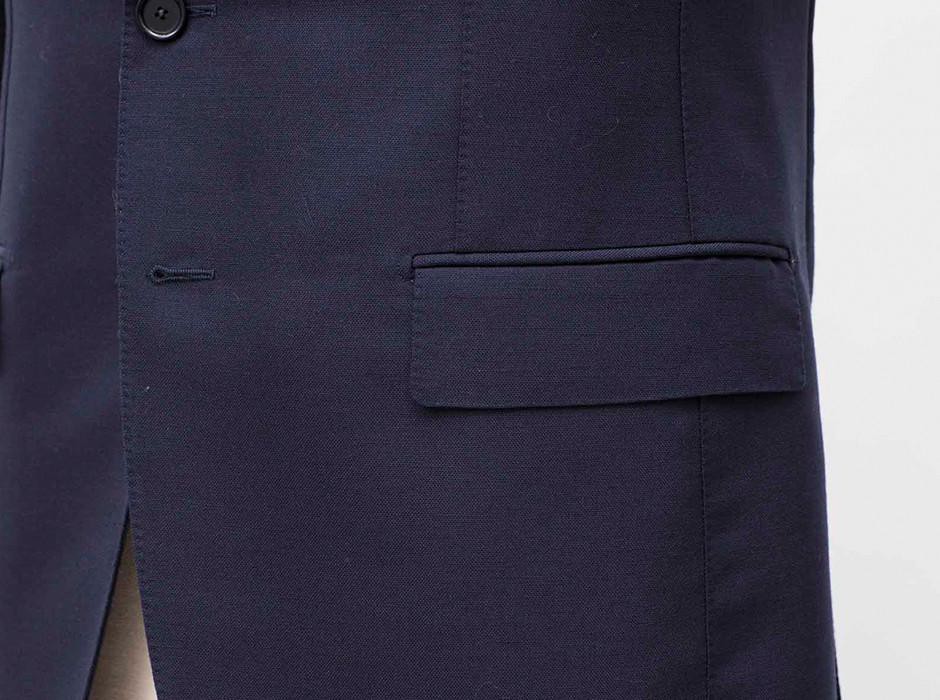

⑩【サイドポケット】/ジャケットやスラックスなどの脇ポケットの総称。特にフラップポケットという垂れ下がる布片が付くものや、外付けされるパッチポケットなどが多く見られまず。ポケットですが、ここに物入れてしまうと形が崩れてしまうので、あまり入れないようにしましょう。

⑪【見返し】、⑫【ライニング】/”見返し”とは見頃の裏部分に表生地と同じものを使った部分。強度や安定のために表生地と一緒の場合とまったく別の布をあしらう場合があります。こちらはジャケットの見返しですが、スーツやコートなど、さまざまアイテムにも用いられています。また”ライニング”裏地そのものや裏地をつけることを意味します。着脱時や運動時の身体との滑りを良くするほか、補強の役割や保温性を高めてくれます。着ていると見えない部分ですが、ここに柄物や絵物を使うこだわりのある人も多いようです。

⑬【本切羽】/袖口ボタンのボタンホールが開閉できる仕様のこと。後から袖丈の直しが利かないことからオーダーに多く見られる仕様です。わざと一つボタンを開けてヌケ感を出したり、袖口を折り曲げたりもして、小ワザを効かせることもできます。

⑭【バックシーム】/シームとは縫い目のことで、ジャケットの背の中心に入った縫い目のことです。

⑮【ベント】/ジャケットの背中の裾部分に入った切れ込みのこと。切れ込みがないフォーマルのものをノーベント、中心はセンターベント、両サイドに入ったものをサイドベンツといいます。センターのものは乗馬に乗る時の動きやすくするためでアメリカ調に多く、サイドは腰にさげた剣、サーベルの抜き差しをしやすくするためで英国的、ノーベントは機能性をあまり求めないタキシードなどに多く見られます。

①【ラペル】/首元の総称で〔襟〕と認識がありますが、襟の下部分をラペルといい、これに対して上襟をカラーといいます。元々は立ち襟の釦を外して折り返したもの。この下襟部分の形や幅によって流行があり、狭くなったり、広くなったりしてそのジャケットの印象を大きく左右します。

②【ゴージライン】/ジャケットの上襟と下襟の切れ込みを繋ぐ縫い目のラインを指します。ゴージとは切れ込む部分の事をいい、スーツの原型とされる軍服のように襟を立たせると首元の中心で交わることから「喉」と言われています。このラインが高いとハイゴージ、低いとローゴージと区別し、高ければ目線が上がりスマートに見え、低いとクラシカルな印象です。

③【肩線】/肩部分にある前身頃と後ろ身頃の境目の合った縫い目のこと。直線的な作りのものが多いですが、前方に丸みを帯びていると日本人体型に合いやすいです。

④【フラワーホール】/ラペル部分にあるボタンホールのことで、風よけのためにジャケットの襟をたてていた時の第一ボタンの名残。英国ではここに花を入れたことからフラワーホールと呼ばれるようになり、近年では装飾的に捉えられています。また社章やラペルピンなどを挿したりして、襟元の装いが楽しめます。

⑤【アームホール】/腕を通す部分の袖を付ける部分。このホールの大きさや形が、機能性やシルエットを左右するので、試着した時に着心地とともに内部が吊られていないか、上下左右の動きもチェックしたいポイントです。

⑥【胸ポケット】/胸元にあるポケットでスーツに見るこれはウエルトポケットともいいます。日本のビジネスマンはここに何かを入れていることは少ないですが、もともとポケット自体は物入れるために考案されたもの。装飾的についていそうですが、チーフを入れるのが主な使い方です。メガネ、サングラスやペンなどを挿してさりげなく知的に艶っぽさを出せます。

⑦【お台場】/その名の通り、内側のポケットまで生地を延長している部分が東京湾に突き出たお台場に似ていることからこの名称になっています、が諸説あり大砲が出っ張った砲台場に似ていたという説も。これにより生地の強度が増し、裏地を変える時には手間がかかりません。

⑧【段返り】/ラペルの下部の第一ボタンあたりまで折り返されているデザイン。これによりラペル部分が潰れず、立体的で柔らかな印象に。これを計算して作っているので、無理矢理留めてしまうとラペルが不自然に持ち上がってしまいます。

⑨【フロントダーツ】/ジャケットを立体的にするため、胸元から腰ポケットにかけてウエスト部分を絞る縦に入ったダーツ(縫込み)のこと。このウエストシェイプの取り具合によりシルエット(見栄え)が違って見えます。

⑩【サイドポケット】/ジャケットやスラックスなどの脇ポケットの総称。特にフラップポケットという垂れ下がる布片が付くものや、外付けされるパッチポケットなどが多く見られまず。ポケットですが、ここに物入れてしまうと形が崩れてしまうので、あまり入れないようにしましょう。

⑪【見返し】、⑫【ライニング】/”見返し”とは見頃の裏部分に表生地と同じものを使った部分。強度や安定のために表生地と一緒の場合とまったく別の布をあしらう場合があります。こちらはジャケットの見返しですが、スーツやコートなど、さまざまアイテムにも用いられています。また”ライニング”裏地そのものや裏地をつけることを意味します。着脱時や運動時の身体との滑りを良くするほか、補強の役割や保温性を高めてくれます。着ていると見えない部分ですが、ここに柄物や絵物を使うこだわりのある人も多いようです。

⑬【本切羽】/袖口ボタンのボタンホールが開閉できる仕様のこと。後から袖丈の直しが利かないことからオーダーに多く見られる仕様です。わざと一つボタンを開けてヌケ感を出したり、袖口を折り曲げたりもして、小ワザを効かせることもできます。

⑭【バックシーム】/シームとは縫い目のことで、ジャケットの背の中心に入った縫い目のことです。

⑮【ベント】/ジャケットの背中の裾部分に入った切れ込みのこと。切れ込みがないフォーマルのものをノーベント、中心はセンターベント、両サイドに入ったものをサイドベンツといいます。センターのものは乗馬に乗る時の動きやすくするためでアメリカ調に多く、サイドは腰にさげた剣、サーベルの抜き差しをしやすくするためで英国的、ノーベントは機能性をあまり求めないタキシードなどに多く見られます。

ストラスブルゴ 0120-383-563