2018.09.09

菊地成孔が解説。世界的なストリート人気の謎【後編】

近年、ラグジュアリーブランドとストリートが急速に接近しつつある。それはなぜなのか? そもそもストリートとはどういうファッションなのか? アンダーグラウンドから先端モードの動向まで熟知する菊地成孔氏が、自らパリまで足を伸ばし取材を重ねてきた経験や豊富な資料を元に、前・後編に渡って徹底解説する。

- CREDIT :

写真/吉田雅彦(M-focus) 取材・文/川瀬拓郎 編集/長谷川茂雄

ヒップホップという新しい黒人音楽の登場

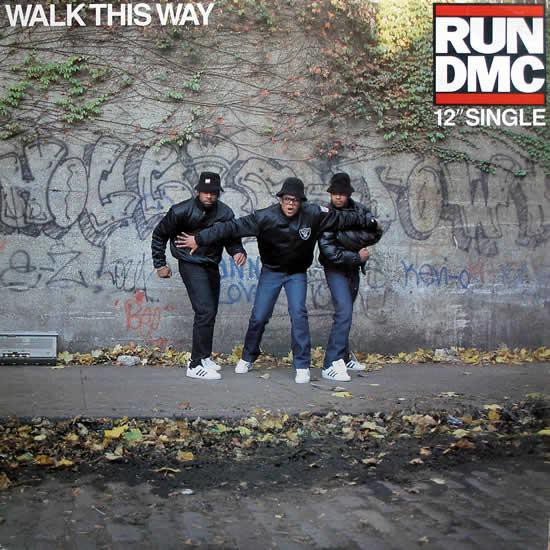

それとはまったく異なる形で、アメリカでは82年に結成されたRUN DMCの登場によって、独自のストリートカルチャーが形成されていく。

「ジャズに限らず、ファンクやR&Bも含め、ブラックミュージックにおいて新しいスタイルが生まれるときには、必ず奇矯な格好をしたミュージシャンが現れる。これまでは上から下へ降りてきたラグジュアリーなものを、自由な発想で組み合わせて奇抜なストリートファッションが生まれてきた訳ですが、こうした流れを根本から変えてやろうとしたのがラッパーでした。彼らは自分たち自身の自由な服装の方がいいと考え、そこに価値を見出していきます。その嚆矢となったのがRUN DMCです。二束三文で売られていたアディダスのジャージとスニーカー、カザールのサングラスとカンゴールのハット、そこにゴールドチェーンを組み合わせた奇矯な格好は、かつてのストリートの文脈にもないものでした」

こちらはミドルスクールとも呼ばれ、現在当たり前になったスポーツミックスの先駆けとも言える。

こうしてラッパー達は、“スーツを着れば上がり”という従来のヒエラルキーから脱却。デフジャム・レーベルの元CEOで、ロッカフェラ・レコーズを率いるジェイ・Zは、自らアパレルブランドも立ち上げ大成功を手にする。

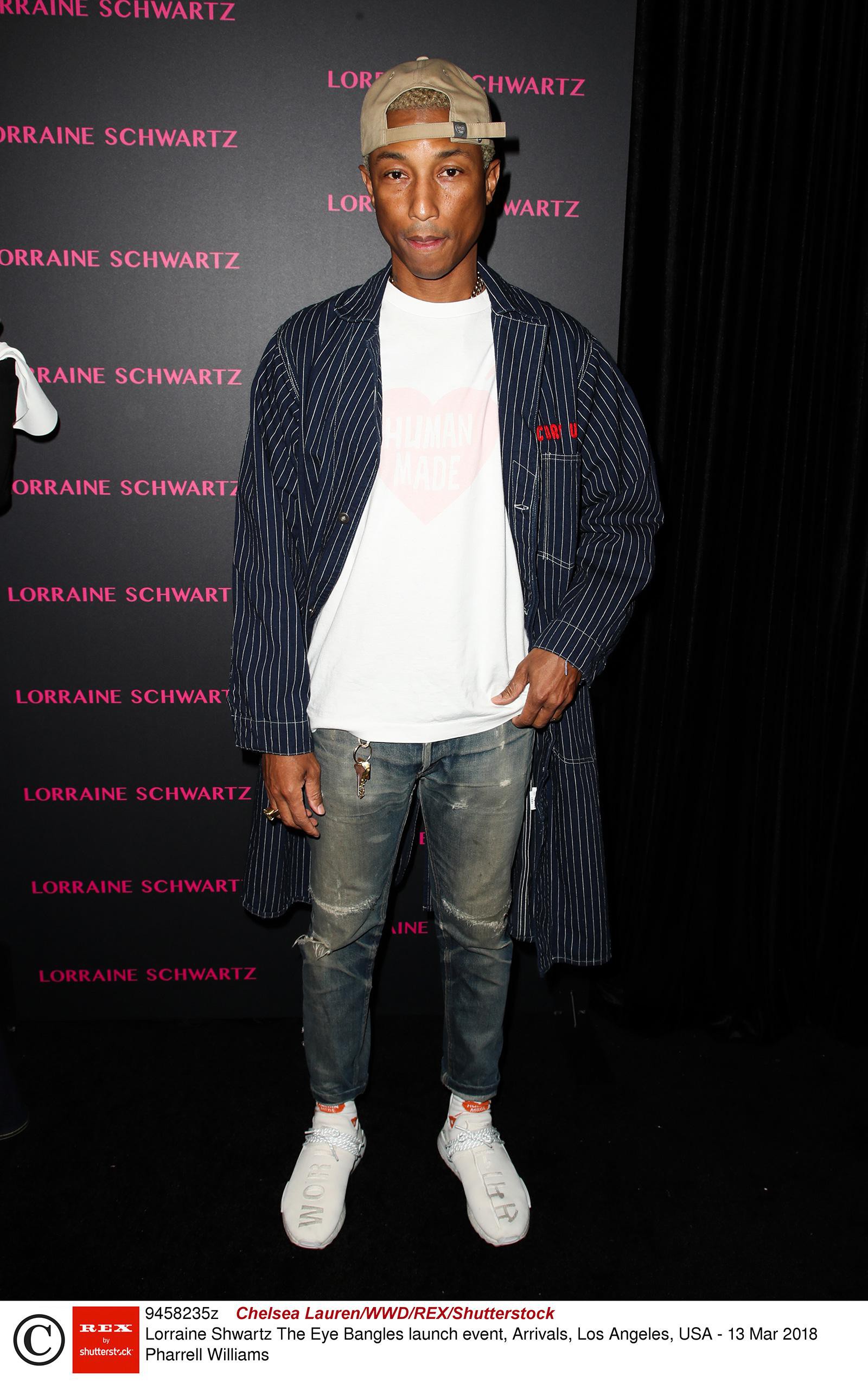

「彼らは自分たちの着る服そのものに、価値を持たせようとするんですね。そして、自分たちのロゴが入ったTシャツやキャップを売り始めるようになるのです。こうしたラッパーによるブランドやアーティストのグッズが世界中で売れまくって、有名ファッションブランドの売り上げを凌駕するほどになります。これまでは“下々の者がやっているファッション”として、見向きもしなかったラグジュアリーブランドですら、その存在を無視できなくなる。インディペンデント魂で、服を売りまくっていたラッパーたちも、さらにファッション業界に食いこむためにラグジュアリーブランドへの接近を模索していたのです。そして、ストリートファッションとラグジュアリーブランドの橋渡しとなる存在が求められるようになり、その役割を担ったのがカニエ(・ウェスト)でありファレル(・ウィリアムス)であったのです」

ヒップホップとモードの橋渡し役を担った2人

2006年にはルイ・ヴィトンの広告にファレルが起用されたことも大きな話題を呼んだ。カニエとファレルはあらゆる手を尽くしてラグジュアリーブランドとの関係性を深め、アンバサダーとして暗躍していた。

当時、ランウェイで流れる音楽とファッションについて連載コラムを寄稿していた菊地氏は、2007年のパリコレ取材でカニエを目の当たりにする。

「当時パリコレに集まったジャーナリストたちは、グラミーで最優秀ラップアルバムを獲得したVIPとして、フロントロウに座っていたカニエを無視したんです。これは衝撃的でした。その時に本人からコメントをもらえば良かったのですが、英語力が乏しい僕は及び腰になってしまったのです(笑)。その時の取材は、ランウェイの音楽を手がける有名な選曲家たちへのインタビューが主な目的でした。彼らに“今後ランウェイでヒップホップをかけるか?”と“ラグジュアリーブランドはヒップホップと接近するのか?”という質問をしたのです。するとその返答は半々で、ヒップホップなんて有り得ない!という否定派と、時間がかかるけれどいずれそうなるだろうという容認派でした。どちらにしても、積極的にヒップホップを評価する人はほとんどいなかった訳です」

しかし、すでにメインストリームの主役となっていたカニエとファレルがコラボレーションした、アディダスとナイキのスニーカーが世界的な大ヒットとなり、ラグジュアリーブランドもビジネス的に手を組むことを画策するようになる。

「ラグジュアリーとストリートが手を組んだ象徴的な出来事として、『XXLマガジン』のデフジャム30周年を記念した号が挙げられます。東海岸と西海岸を代表する2つのレーベルのW表紙になっていて、そこでデフジャム所属のラッパーたちが、エディ・スリマンがデザインしたサンローランを見事に着こなしているんです。しかも、VOGUEなどで活躍するフォトグラファーが撮影している。西海岸のラッパーたちが、相変わらずヤンチャな格好をしているのとは真逆ですね。それまでは服を買って着ていたのが、衣装提供というカタチになり、ラグジュアリーブランドとラッパーが半ばシェイクハンドしている状態が出来上がっていたのです」

ラッパーとラグジュアリーが手を組む現在へ

ブラックミュージックエンタテイメントに端を発するストリートとラグジュアリーの蜜月関係は、一朝一夕で出来上がったものではなく、ゆっくりと時間をかけ醸成され、カニエ・ウェストという天才によって主導されてきたのである。

「ヒップホップがラグジュアリーと手を結んだ状態が、今や珍しくないことになったのです。こうして免罪符ができあがると、一気にその流れが加速しています。ルイ・ヴィトンの安いスニーカーを買うのか、ナイキの高いスニーカーを買うのか、どちらがストリート的にかっこいいのか? と大真面目に語られているほどです。しかし、気を付けておくべきことは、ヒップホップという音楽そのものは停滞しているという状況があります。これまで、ジャズ、ファンク、ヒップホップと、20年周期で循環していた、アフロアメリカン芸術が止まってしまっているんです。開放系から閉鎖系へ陥ってしまったと言ってもいい。以前はロックが20年間以上もユースカルチャーの頂点に立っていたのですが、その座から引きずり下ろしたのがヒップホップ。しかし、RUN DMCから勘定すれば35年以上もの年月が経ってしまったのですね」

突如としてモードに返り咲いたNEWグッチ

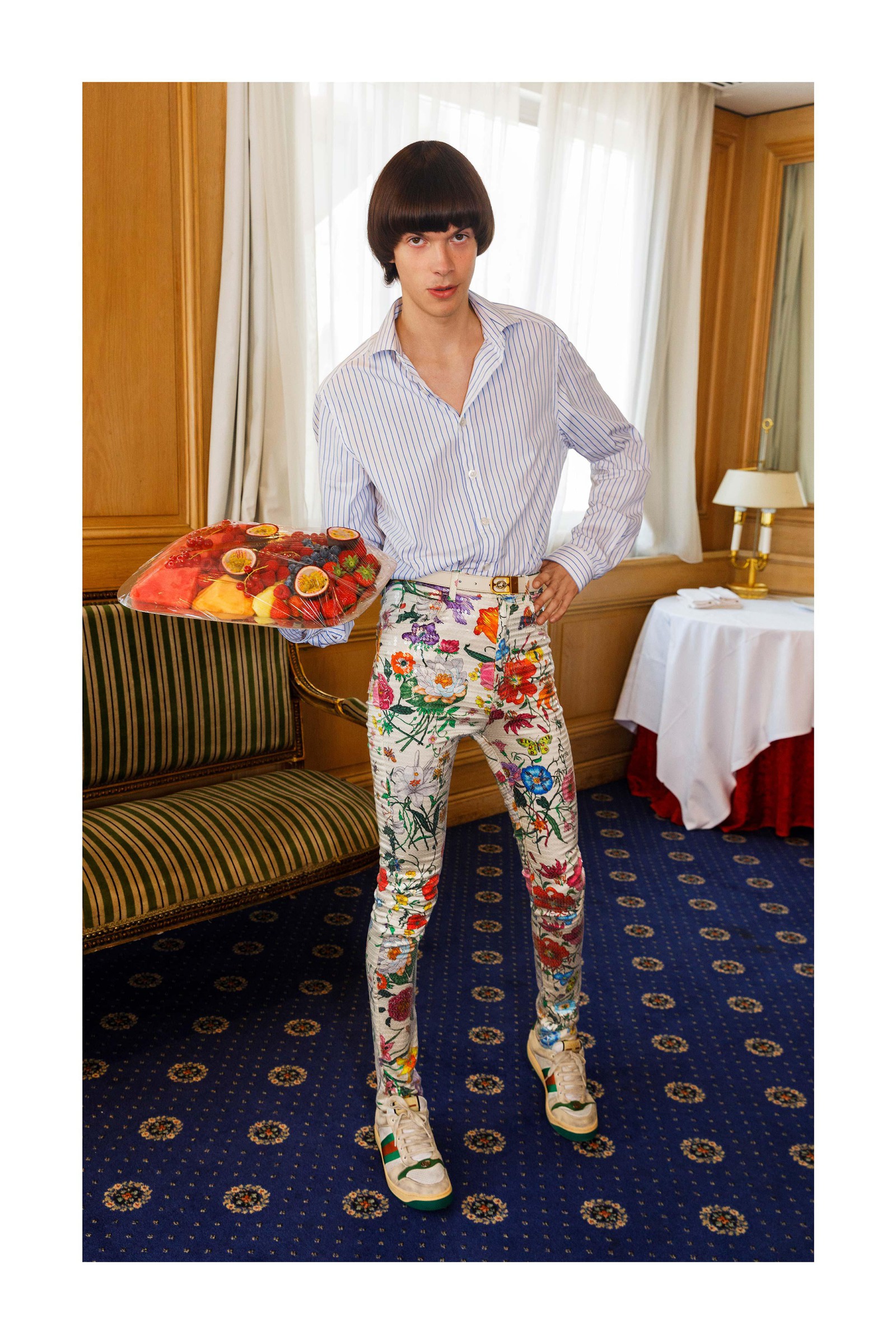

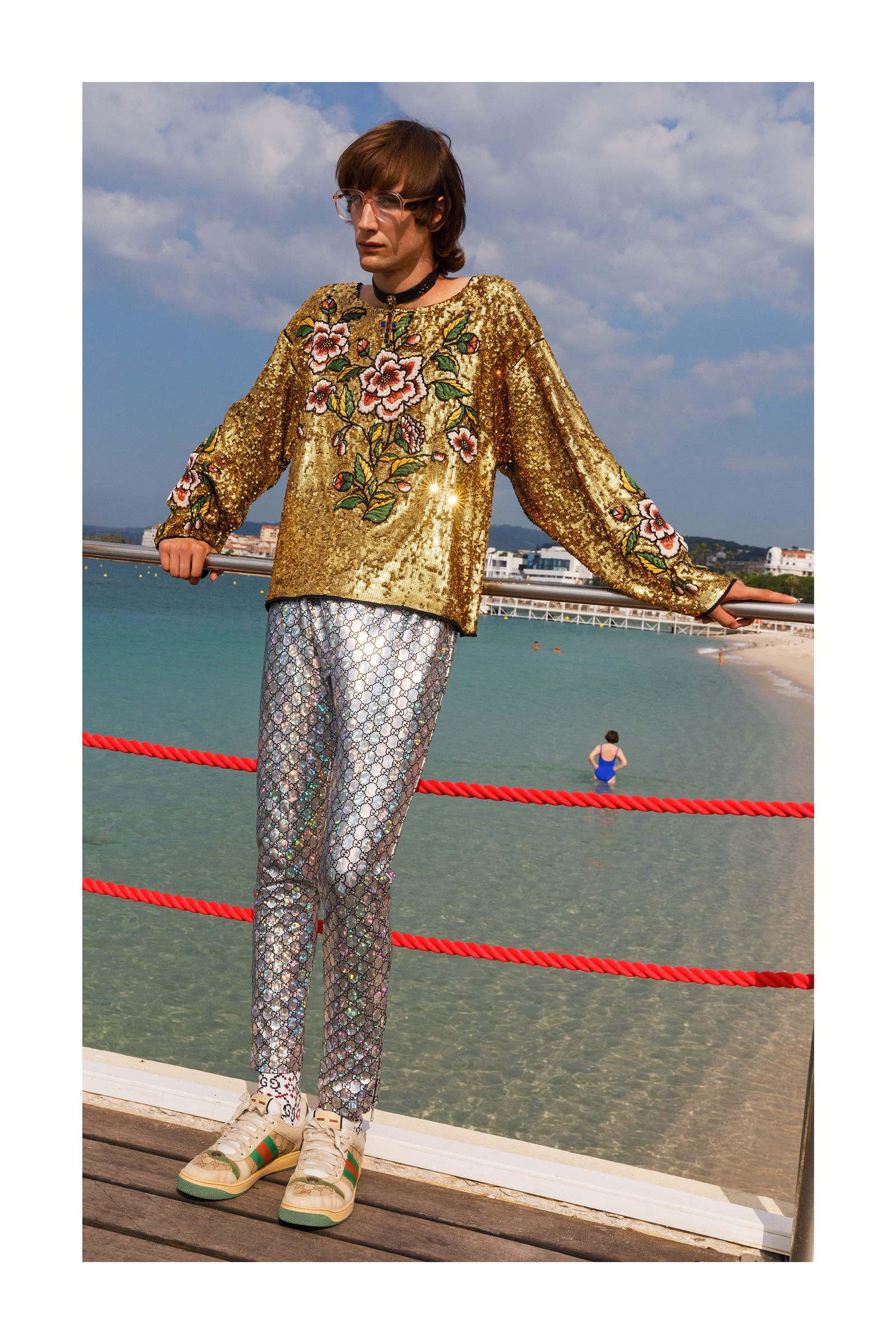

こうした繰り返される歴史とは別に、注目すべきブランドがある。アレッサンドロ・ミケーレ率いる新生グッチである。

「今までお話ししたことは、理論的に説明できるので分かりやすい話だと思います。ただ、ミケーレによるニューグッチの快進撃だけは、いまだに説明できない現象なのです。エディ・スリマンによるディオール・オムの成功に代表される、白人によるロックというストリートカルチャーがラグジュアリーに吸収されていくのが第一の線とすれば、黒人によるラップというストリートカルチャーが、インディペンデント魂でTシャツやスニーカーを売りまくって、それを無視できなくなったラグジュアリーと手を組むというのが第二の線。ミケーレのグッチは、第三の線になる可能性を秘めています」

しかし、デザイナーにミケーレが就任してからというものの、瞬く間にモードの頂点に返り咲いたのだ。

「あの椎名林檎さんまでもが心酔する新生グッチの魅力は、僕にとっても説明できないんです(笑)。試しに僕も50万円くらい、グッチで買い物をしてみたのですが、そうすると、一冊の本をもらったのですね。そこにはサルバドール・ダリのような筆致で描かれた、蝶とか蜂とか蛇とかスカルとか…さまざまなアイコンをちりばめたシュールリアリズムを感じさせるデザイン画が載っていました。ショーの写真ではなくて画集なんですよ。こうした動植物のアイコンは、意味もなくデザインに取り入れているわけではないし、そこには社会学的なアプローチで解説していくことも必要になるでしょう。実際、人類学者で宗教学者でもある、中沢新一さんが興味深いコラムを寄稿していますが、その理由は理解できたとしても、なぜこんなに多くの人が新生グッチに夢中になるのかは説明できない。実際にお店に行って見ていれば分かると思うのですが、ファッショニスタもヤンキーも色んな人が買いに来ているんですね。もはや聖なるものも俗なるものも巻き込んで、老若男女がニューグッチを求めている。アートメゾンとして見事に復権したグッチにこそ、ストリートもラグジュアリーも巻き込んだ新しいグランメゾンの形と言えるのかもしれません」

ストリートラグジュアリーはもはやオワコン?

ジャズやファンクといった過去の音楽をサンプリングし、黒人としてのアイデンティティと先人へのリスペクトを表現していたヒップホップだが、最近の若手ラッパーの多くはそうした文脈から逸脱し、オアシスやニルヴァーナを好み、内省的なリリックをラップするようになっている。

どのラグジュアリーブランドでも、スニーカーやスウエットパーカが当たり前になった現在、もはやストリートラグジュアリーですら過去のものとなろうとしている。

「黒人差別という大きな敵がいる間は、ヒップホップの反骨精神がある意味で健全だったのです。30年以上もメインストリームのトップとしてラップが君臨し、そのトップアーティストたちが名声も富も手にしてしまうと、ラップする内容が自分の内面に向かっていくのは当然のことです。一部ではカニエはもうノイローゼなんじゃないかと言われているくらい、暴言と奇行を繰り返していますね。10年前は誠実にヒップホップとファッションの橋渡し役を担い、見事に成功させた天才ですが、今はその天才の末日を見ているということなのかも知れません」

● 菊地 成孔(きくち・なるよし)

1963年生まれ、千葉県出身。ジャズの音楽専門学校でサックスを学び、卒業後の80年代はさまざまなレコーディングとライブで演奏を重ねる。90年代には自身のバンドSPANK HAPPYを結成。演奏活動と並行し、執筆活動も盛んに行い、非常勤講師として多くの大学で講義活動を続ける。ミュージシャンとしてはもちろん、文筆家、選曲家として多方面で活動中。