2018.09.15

ストリートカルチャーは地方が主役になる。都築響一が解説する、日本のいま。

世界的なファッショントレンドとなっている“ストリート”。それはいったいどこから始まったものなのか? ファッションと若者、そしてそれにまつわる実情を、ストリート的な視点で追いかけてきた編集者・都築響一氏にお話を伺いました。

- CREDIT :

写真/八月朔日仁美 取材・文/長谷川 剛(zeroyon) 編集/長谷川茂雄

日本にストリートカルチャーなんて存在しない!?

シュプリームやア・コールド・ウォールなどをはじめとするコアなブランドが注目されるだけでなく、バレンシアガやジバンシィといったメゾンブランドまで、ストリートテイストを取り入れたアイテムを数多くリリースし、人気を博しています。しかし、なぜ今ストリートなのか?

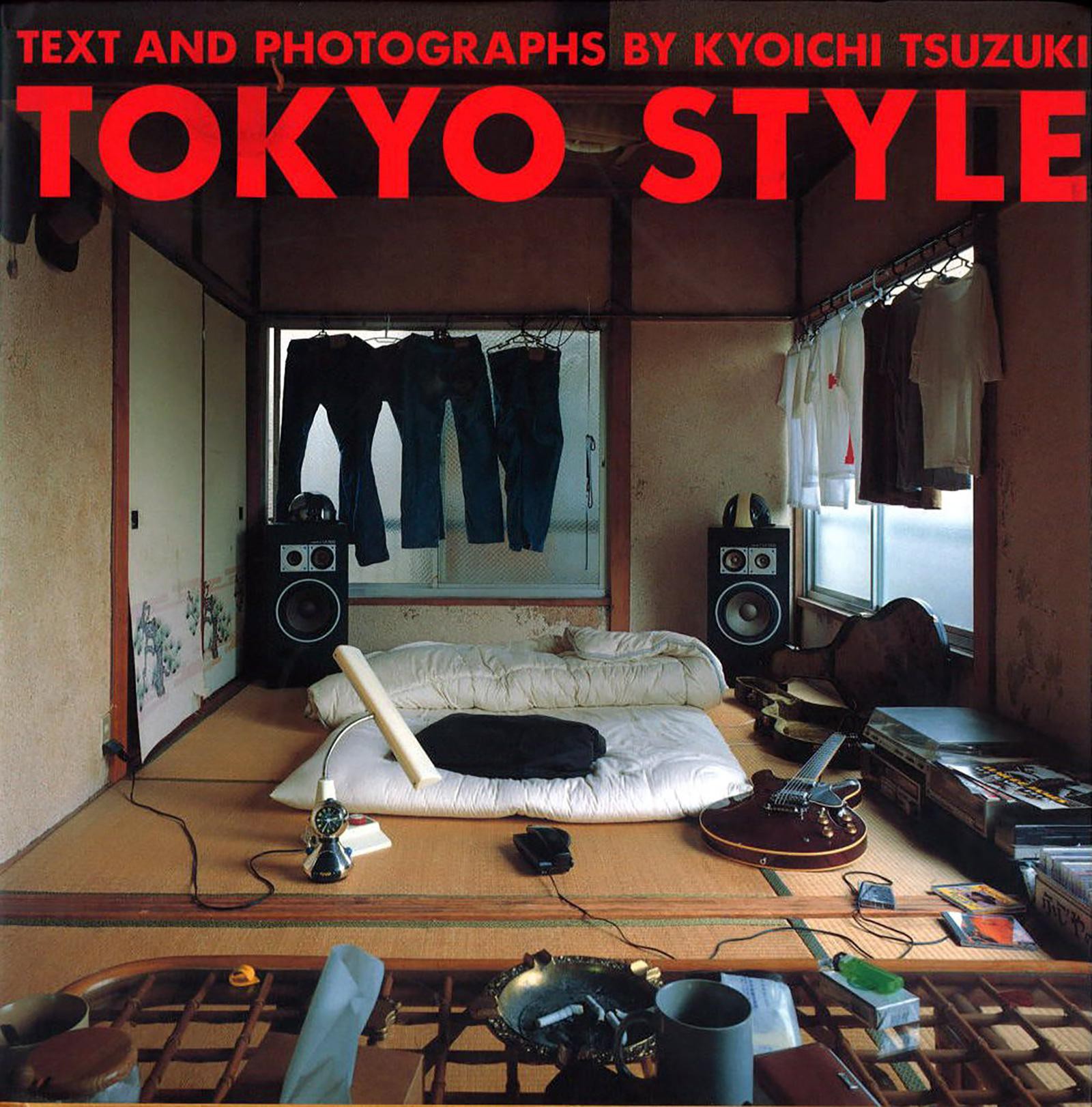

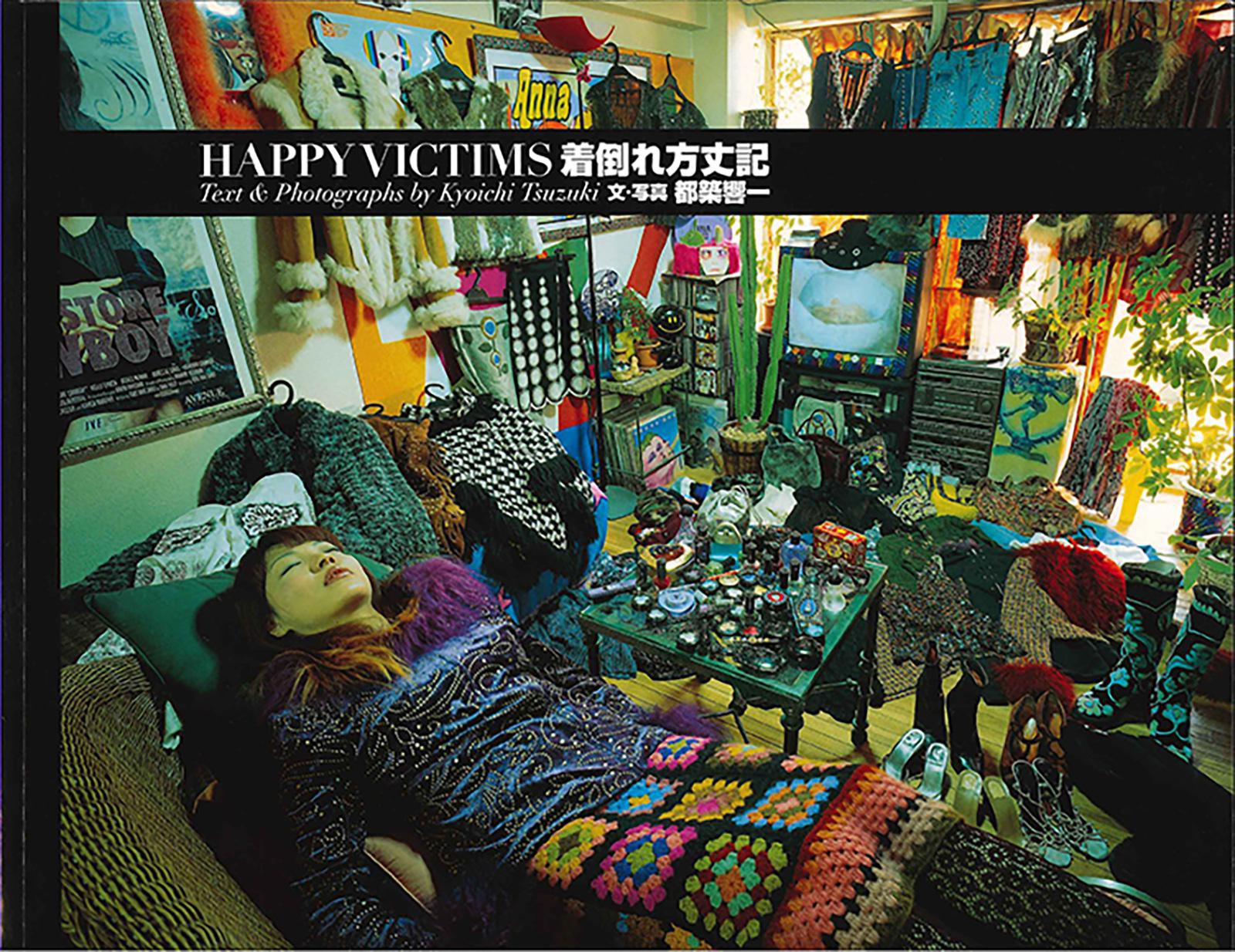

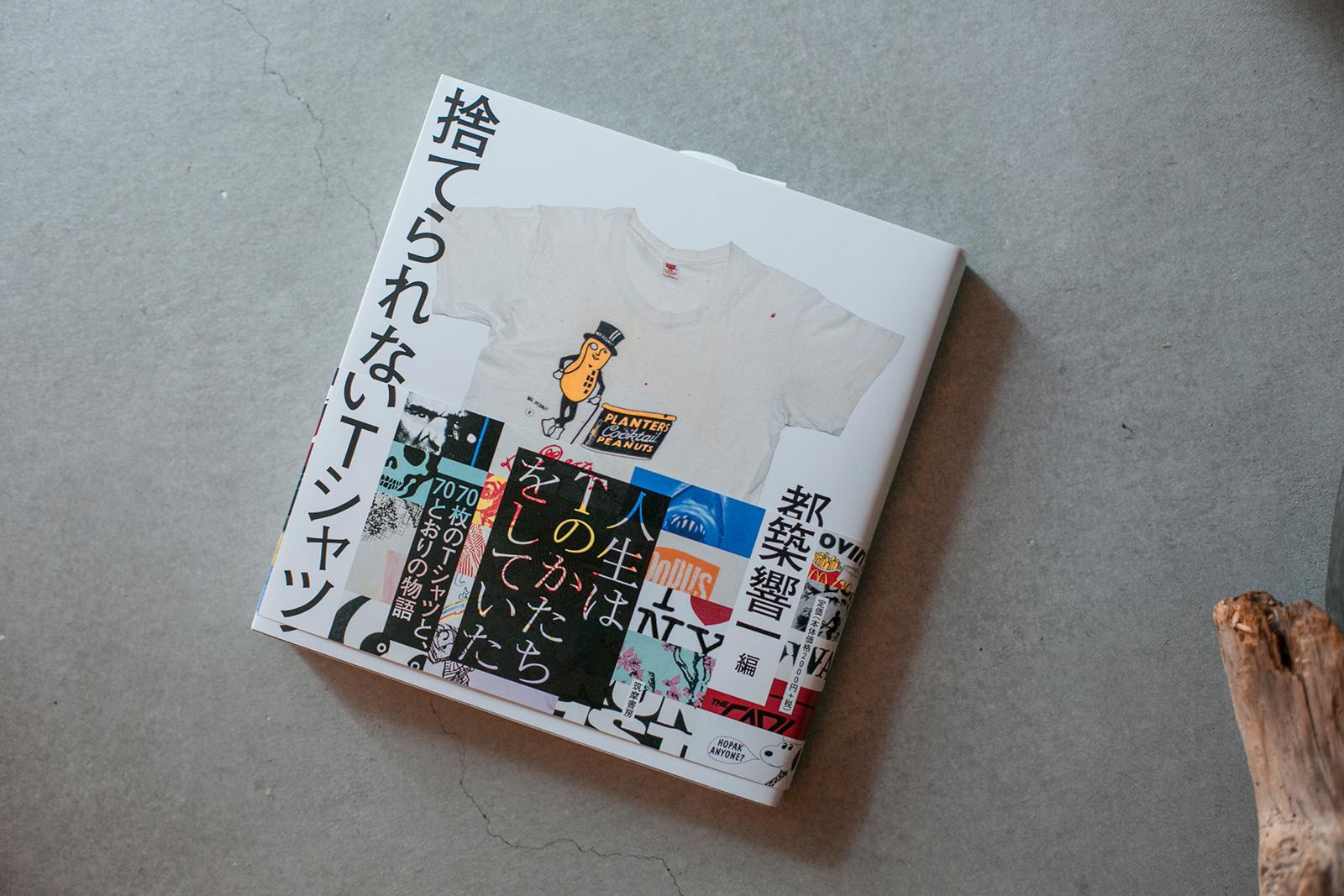

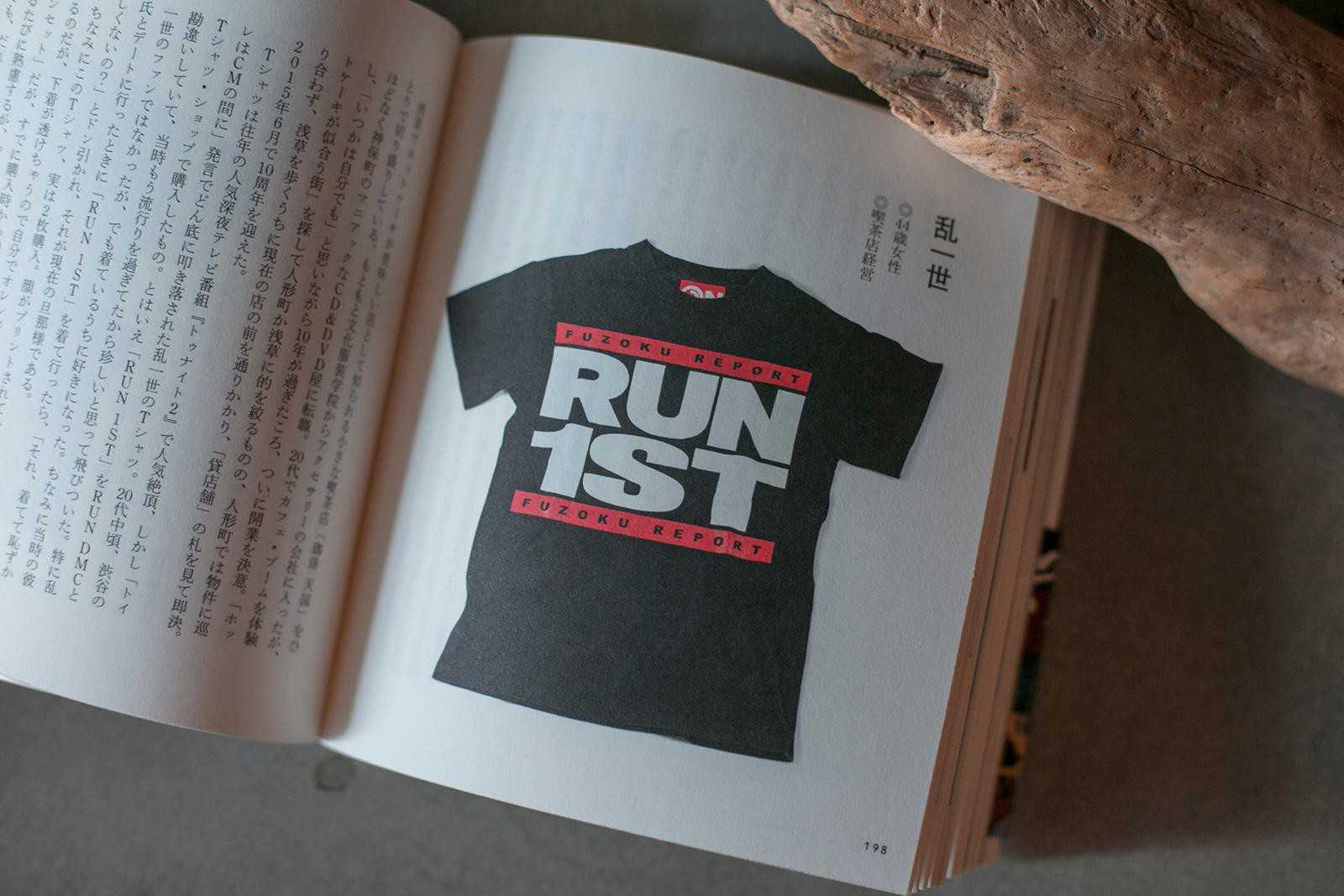

『TOKYO STYLE』、『着倒れ方丈記』、『捨てられないTシャツ』などの著書で知られる都築響一氏は、多くの若者とファッションの関わりあいを、独自の視点で取材し続けてきたスペシャリスト。

現代美術に関しても深い造詣を持つ編集者兼写真家である氏に、そんなストリートの現状について話を聞いてみました。

——— 都築さんご自身は、昨今のストリートブームについてどうお感じですか?

「もともとファッションは、一般人とハイソサエティではそれぞれ枠が異なっていて、交わることなく発展してきたカルチャーです。安売りスーパーに並んでいるようなシャツをお金持ちは気にしませんし、庶民は、銀座や青山のブランド服を手にする余裕や感性を持っていませんでした。

両者がリンクすることもないし、お互いにその必要もなかったのです。そういった構造はアートなども同様ですが、ある時点を境にボーダーが曖昧になってきたように思います。

しかし、そういった特別な才能を持つクリエイターが、昨今はほとんどいない状態。

もうひとつの要因が、ブランドの巨大グループ化。これも庶民とハイソサエティのボーダーを曖昧にする一助となっているように思います。

主にこれら二つの要因が肥大化することで、ファッションのあり方が大きく変化したと個人的には考えています。

昔は偉大なデザイナーがいて、素晴らしいアイデアと仕立てを駆使して最高の服を作っていました。もちろんその値段はずば抜けて高額。それゆえに一部の富裕層のみがそれらを手にしていました。

長らくその構造が続いていたのですが、ブランドのグループ化による世界的な多店舗展開は、一部の富裕層を相手にするだけでは済まなくなってきた。

ゆえにプレタポルテは当然のこと、バッグや香水、サングラスといった小物まで商品として加えなければならなくなったのです。

そうして増え続けるラインナップすべてに革新的なデザインやハイエンドな作りを実現することなど当然不可能です。そんな状況から生まれたのが、庶民向けのアイテムをブランドのパワーと宣伝効果によって売るビジネスの形。

すべてがそうではないにしろ、それが今のストリートブームと呼ばれるものの背景だと感じています」

「ストリートカルチャーをどう定義づけるかで意見も変わると思います。しかし、我が国においては“カルチャー”と呼べるほどに成熟かつ規模を成したシーンはまだ生まれてないように思います。

かつて“裏原”と呼ばれるブームも確かにありました。しかし、そこから生まれるアイテムを見てもファッションと呼べるレベルのものは少なかったように感じます。

雑誌やメディアと連動して、知識の少ない若者たちにTシャツやトレーナーを法外な価格で売りつけるシステムをストリートカルチャーと呼ぶなら、確かに今の現状と少し似ている部分はあるでしょう。でもそれはストリートカルチャーではなく単なるストリートビジネスにすぎないのではと僕は思っています」

「個人的にストリートファッションは、ある種の貧困から生まれるアイデアが軸になっていると考えます。

お金がないからメディアが喧伝するようなコーディネイトを構築することができない。だから何とか安いアイテムを独自に組み合わせて、似たようなファッションをクリエイトするというスタイル。それがストリートファッションの原点だと思います。

社会的に抑圧された庶民が、その不満から生みだす表現は、概ねストリート的なものと言えるでしょう。ヒップホップカルチャーなども、そういった背景をベースとしていることは、もう周知のとおり。街角の建物や壁などに落書きをするグラフィティも同様です。

今の若者は自由に使えるお金も多くないと言われています。だから古着のシャツなどに100均のアイテムを駆使してオリジナルの服を作り出す人も増えていると聞きます。格差社会の度合いが深まることで、ストリートファッションは進化していくように感じます」

——— 社会の変化とストリートムーブメントの隆盛には、関連があるということでしょうか?

「そうだと思います。21世紀に入って多くの常識が崩れ出しています。庶民と富裕層のボーダーが曖昧になってきていることは先ほども述べました。

服の着方からして、昔と今では異なっているところも見逃せません。従来は夏服と冬服にも明確な違いがありました。しかし今の若い人達は、夏も冬もそれほどアイテム使いを変えたりしません。アウターやミッドレイヤーを足すか引くかくらい。

常にTシャツをベースアイテムとして、年中同じものを着回している人も多いと言います。そうであるにも関わらず、大手ブランドは以前と同様に年二回のコレクションを繰り返しており、ある意味チグハグな状態になっています。

しかし現在は、通勤バッグひとつ取っても50万円したりする時代。おいそれと買い取るワケにもいかず、紹介文もありきたりで表面的なものになってしまう。

また通信技術の進歩により、メディアの発信が都市部に限らなくなったことも、ストリート的には大きなポイントです。

先日『鶴と亀』という興味深いメディアと出会い、取材に発展したんですよ。長野県の奥地で製作されているその媒体は、高齢者のファッションスナップなどを豊富に掲載していて、編集者は、そこにヒップホップというかブラックカルチャー的な洒落の効いたスタイルのエッセンスを感じているそうなんです。その視点と切り口は実に印象的です(笑)。

● 都築響一(つづき・きょういち)

1956年、東京生まれ。70~80年代にかけてポパイ、ブルータス誌で現代美術、建築、デザイン、都市生活などの記事を主に担当する。その後、1980年代の現代美術の動向を網羅した美術全集である『アート・ランダム』を刊行。以来、現代美術、建築、写真、デザインなどの分野で執筆活動、書籍編集を続ける。1993年、東京人のリアルな暮らしを捉えた『TOKYO STYLE』を刊行。1997年、『ROADSIDE JAPAN』で第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。ファッションや洋服という切り口では、2008年にファッション・ブランドにハマる人たちのリアルな生活を追った『着倒れ方丈記』を刊行。その後もロードサイドを巡る編集者兼写真家として多彩な活動を継続中。http://www.roadsiders.com/