2018.04.01

みんなが知ってる煉羊羹の知られざるはじめて物語

高級な手土産といえば懸け紙をした羊羹を思い浮かべる方も多いのでは? それっていわゆる煉羊羹ですよね。いまや見慣れた煉羊羹が江戸時代に生まれたのをご存じでしょうか。その原点となった総本家駿河屋の煉羊羹がいまも変わらず食べられるのですから、これは気になります。

- CREDIT :

文/T.Kawata

「羊羹といえば総本家駿河屋」ってご存知でした?

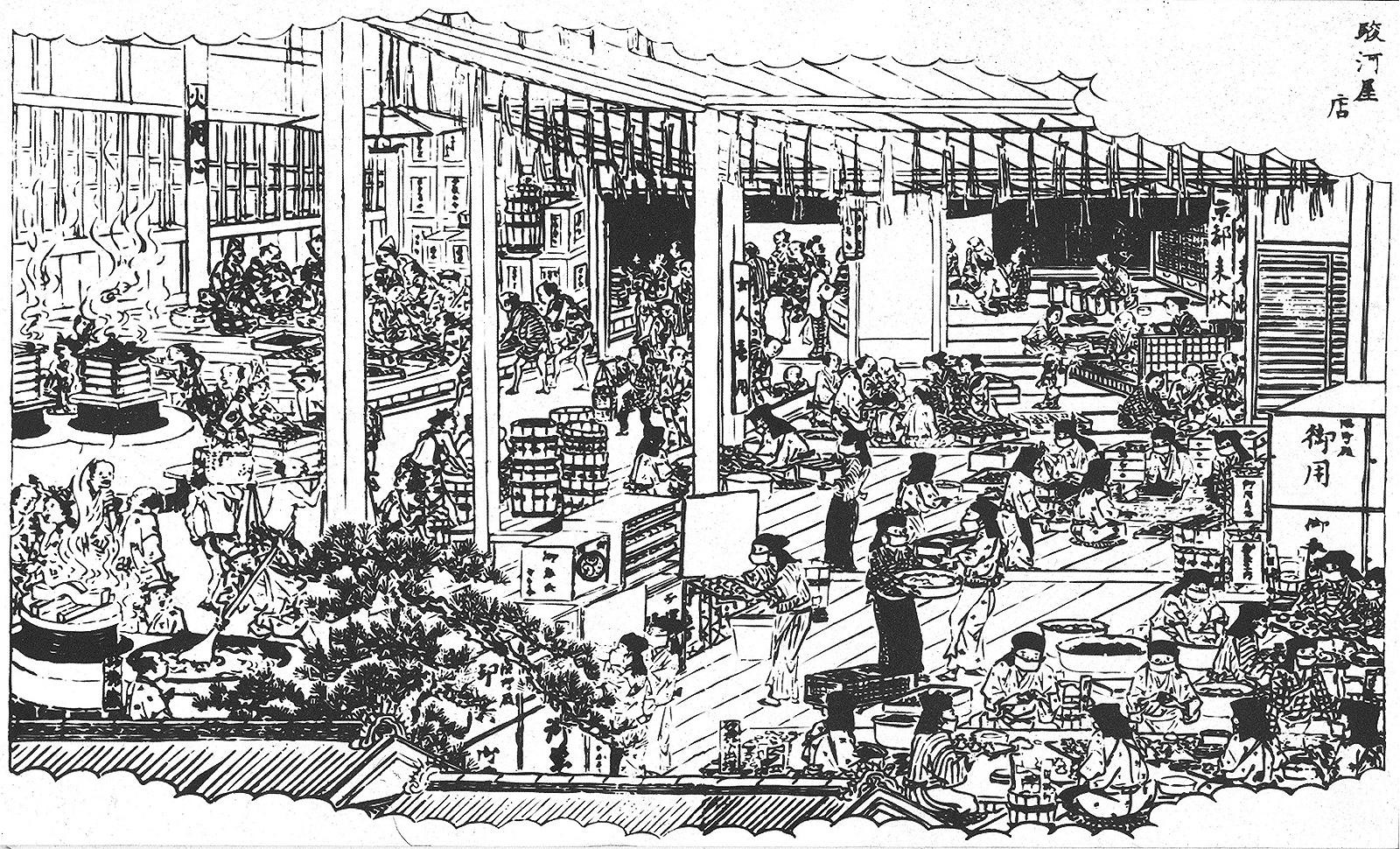

名だたる和菓子の名門は、干菓子、煎餅、饅頭などみな得意分野を持っているものですが、そのなかで羊羹の名門となれば京都・伏見を出自とする総本家駿河屋が挙げられます。この羊羹のなかでももっともポピュラーな煉羊羹って、実はこの総本家駿河屋が発明したとご存知でしたか?

「発明とはおおげさな。羊羹ってあんこを固めるだけじゃないの?」

ええい、このたわけもの! いまの煉羊羹が完成するまでには軽く130年はかかっているんです。いまのカタチが完成するまでのこれまた長~い物語、かいつまんでご紹介しましょ。

煉羊羹の完成に必要だった、あの食材

日持ちを左右する要は水分でした。蒸し羊羹は「蒸す」ことで水分を吸収しながら出来上がるため水分が多く、それが日持ちの悪い要因でもあったのです。時は流れ、五代目が天草を使って餡を炊き上げる製法を考案します。具材を「炊く」ことにより、製造過程で水分を飛ばすことに成功したわけです。

次いで六代目の時代に当時、発見されて間もない寒天を加える製法を確立。これは寒天、砂糖、餡を鍋で炊き上げてから「羹舟(かんぶね)」と呼ばれる型に流し込むというもの。水分を飛ばした上に寒天によって固まりやすさ、食感としてコシ(ねばり)などが得られ、ようやくいまの煉羊羹が完成しました。

余談ですが、総本家駿河屋ではいまでも古代伏見羊羹の製造には、袋に流し込みをせず、昔通りに羹舟を使っているのだとか。苦心の末、完成した総本家駿河屋の煉羊羹は保存性のみならず、味も追求された傑作です。砂糖もふんだんに使った贅沢品ゆえ、諸大名はじめ皆の垂涎の一品だったことでしょう。

京都生まれなのに、なぜ屋号に「駿河」?

総本家駿河屋の歴史は、室町時代中期に京都・伏見で初代・岡本善右衛門が開いた饅頭屋から始まりました。当時の屋号は鶴屋。かつては、当時珍しかった「紅羊羹」が豊臣秀吉に取り立てられ、諸大名からも絶賛されたのだとか。

鶴屋の最初の転機は江戸時代に訪れました。八代将軍・徳川吉宗(暴れん坊将軍ですね)の祖父にあたる徳川頼宜公に気に入られたようで、頼宜公が駿河に移る際に鶴屋もお伴することになったのです。

続いて頼宜公は紀州へ移り、紀州徳川家が興ったときにも鶴屋は紀州へ移っています。以来、紀州藩主に献上されるお菓子は総本家駿河屋と決まっていたと言いますから、いかに頼宜公に気に入られていたかおわかりでしょう。

そして、肝心の屋号が変わるのは1685年のこと。同年、紀州藩の第五代将軍、徳川綱吉公の御息女である鶴姫が紀州家に輿入れしました。高貴な姫さまと同じ鶴の字を使うのは恐れ多いと、鶴屋は屋号を返上して新たに「駿河屋」を賜ったというわけ。

◆ 総本家駿河屋 駿河町本舗

住所/和歌山県和歌山市駿河町12番地

営業時間/9:00~18:00

お問い合わせ/☎073-431-3411

定休日/無休(臨時休業あり)

URL/www.souhonke-surugaya.co.jp