── 前回は、私たちの思考は二項対立(2つの概念が対立・矛盾した状態)に縛られていること、そしてその中間のグレーゾーンにこそリアリティがあるということを語っていただきました。こうしてお話を伺うことで、気づきを得られた実感があります。

千葉 『現代思想入門』の読者からは、普段頭の中で考えている言葉の“解像度”が上がったなんて感想をいただいています。つまり二項対立という対立構造に対して、客観的に捉えることができるようになった、ということですね。少し引いて、俯瞰するという。

── そもそも哲学って、もっと難解なイメージがあったので、新鮮だったというか。でもその一方で、これを自分の中で一過性に終わらせたくないという気落ちも芽生えてきました。

千葉 確かにハイデガーとかカントとか、有名な哲学者の本は難しいかもしれないけれど、僕の本のような入門書や若手の人が書いた哲学的な本を読むのでもいい。入り方はいろいろですけど、地道に積み重ねていくことで、日常の中で自然と色々考えるようになっていくと思います。

あらゆる勉強は“キモさ”を伴う

千葉 まわりから少し浮くっていうことですね。

── 勉強をして、物事を別の目線から批判的に見るようになることで、自分が慣れ親しんだ環境のノリからズレていく、という。それは哲学や現代思想を学ぶことに関しても同様だと思うのですが、社会から浮いて、変わった人と思われたりするのは、よくよく考えるとなかなか勇気がいるなとも思います。

千葉 それはそうです。だって人は何が得かとか、何が楽しいかという、すごく直接的なプラス・マイナスで動いているわけですから。でもキモくなるというか、その状況から浮くということは、そこから距離をとって、みんなからちょっと外れるということ。みんなでワイワイやって一生過ごしていきたかったら、下手に勉強なんかしないほうがいい。それは間違いないです(笑)。

── 現状に満足しているのなら、あえて勉強しなくても?

千葉 今の自分の人生で仲間とそこそこ楽しくやれていて、これ以上、変に意識を変えたくなかったら、無理して勉強しなくていいと思う。みんながもっと勉強するようになるべきだというのを疑わずに啓蒙する人もいますが、僕はそれは違うと思っているから。

相互監視により自らを躾ける構図がコロナで浮き彫りになった

千葉 そうですね。あとコロナ禍というタイミングも大きかったと思います。コロナによって全体主義的といってもいいような統制が強くなっています。世の中の色々なところで、いかに人を統制して、はみ出し者をなくすか、人がはみ出さないようにしていくかという流れになってきている。フーコー(※)という哲学者はそういう統制の歴史を研究し、批判した人なのですが、彼はある意味、はみ出す不良の権利を擁護した人だとも言えます。フーコーは、誰も見ていなくても、自主的にちゃんとしていなきゃいけない、というメンタリティが成立したのが近代であると説いています。それは例えば夜、クルマがまったく通ってない誰もいない住宅街でも、赤信号や横断歩道ではちゃんと止まって待つ、というような意識です。

── 近代、つまり現代の前ということですよね?

千葉 近代というのは17から19世紀ぐらいの幅ですが、僕らの生きている現代というのも、近代のシステムがベースになっているのです。つまり、そういう「どこかで誰かが見ているかもしれない」という心配をベースに、自分で自分を躾けるようにさせるという統治のやり方です。彼はそれを「規律訓練」と言ったのですが、それが現代のOSのようなものになっている。

千葉 コロナの自粛は規律訓練そのものだし、ネット上に“なんとか警察”みたいな人たちがいっぱいいて、下手なことを言うとすぐに批判がワーッと湧いてくる、みたいなこともそう。みんな、色々な意味で自粛モードになっているわけです。だから今、大学の授業でフーコーの話をすると、学生の反応はコロナ以前よりもいいというか、まさに今のことだ! という反応をするんです。その反面、一部には「規律訓練をうまく使えば、世の中がもっと安全になる」なんて言い出す人もいたりして。

── それはちょっと怖い考え方ですね……。

千葉 少しですがそういう人もいますね。もっと監視カメラを作ったほうがいいとか。

── 私は以前ロンドンに住んでいたことがあるのですが、あちらにはCCTVと呼ばれる防犯目的の監視カメラがいたるところに設置されていて、街を歩いていても、買い物をしていても、常に見られているのです。それもすごい社会だなと。

千葉 イギリスは日本より早かったですよね。日本で監視カメラの必要性が議論され始めたのは2000年代前半だと思います。あの頃はみんな文句を言っていたのだけれど、最近は反対する人もいなくなってきた。それどころか若い世代も含め、むしろカメラで予防するという感覚のほうが強くなってきている。いかがなものかなと思いますよ。

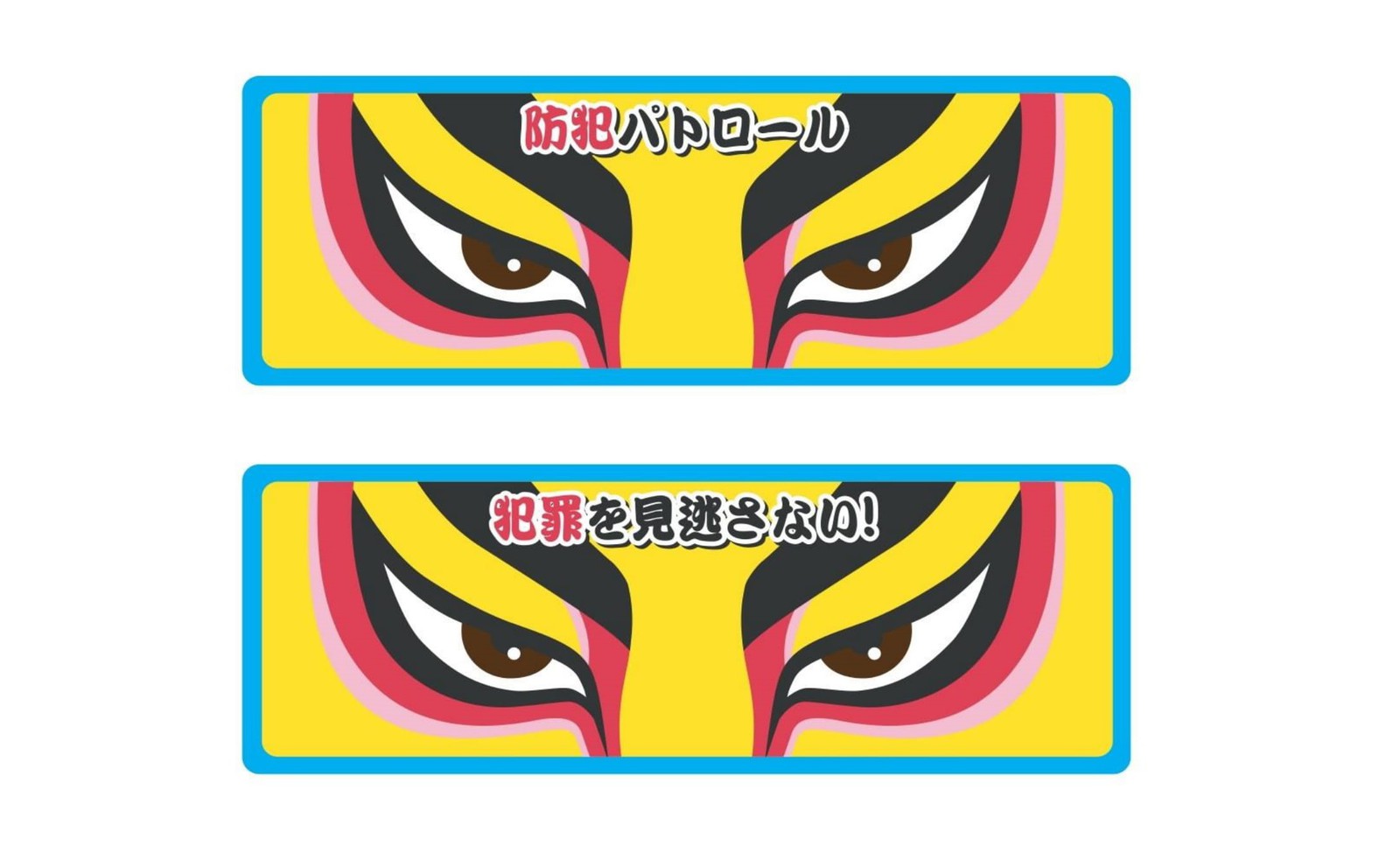

── 東京の道を歩いていると、電柱などに目のイラストが貼ってあるのをよく見かけるのですが、あれも同じような原理ですか?

千葉 歌舞伎役者の目みたいなデザインのやつですね。あれがまさしくフーコー的なものです。どこで見られているかわからないぞ、ということを言っているという。

千葉 まさに。そういう相互監視的なものの論理は、フーコーを読むとよくわかります。

日本は同調圧力が強いが、一方で人に任せる緩さがある

千葉 全体主義というか、集団主義というか。“世間様教”ですからね。

── 外ヅラが大事ということですか?

千葉 同調圧力が強いということじゃないですか? まわりに合わせないと不安というか、仲間はずれにされたくないというのが強いということだと思います。

── イギリスはあれだけ監視されている一方で、個人の自由を妨げないという点にはすごく敏感だったりするのかなと。

千葉 そうかもしれません。でも、もしイギリスのデジタルの監視がより厳格なのだとしたら、実際に残酷なのはそちらの方かもしれません。どちらかというと日本は良かれ悪しかれそういうシステムは緩くて、だからこそアナログな、人による相互監視や、道徳に任せているところがある。コロナ禍でも強いロックダウンもしないで、自粛という形に委ねた。その問題もありますが、そこには良さもあるし、捨ててほしくないと僕は思いますね。

── 確かに、日本では最終的には人に委ねられている感じはします。

千葉 それが「人は信用できないから全部システムでやるんだ」という風になっていったら、それこそディストピアですよ。

思考を効率化しないということが、真のラグジュアリーである

千葉 それはドゥルーズですね。すべてはプロセスであって、完成も未完成もないという考え方。

千葉 でも京都みたいな場所は、僕はちょっと別だと思いますけどね。ある意味特別区だから、守るべきものは、守らなきゃいけない。それは仕方がないでしょうと。東京みたいな街がどんどん変わっていくということとは別枠で扱えばいいと思います。

── 今、神宮外苑の再開発が問題になったりもしていますが──。

千葉 結局、何にどう価値を見いだすかということは、ケースバイケースで判断するべきであって、「ドゥルーズ的にプロセスで考えるんだ!」というので一貫しなくてもいい。維持するか、変えるのかというのも「どちらなのか?」という話になりがちですが。

── そこにも二項対立の構図が?

千葉 そうです。つまり片方をとるというのが、思考の経済として効率的だからです。頭のエネルギーの使い方として、どちらかに行った方が簡単だから。都市計画は場所によって原理が違いますよね、と言われると、「じゃあどっちなの?」とみんな混乱してしまう。しかしそれはケースバイケースでしょと思うわけです。

── 知らず知らずのうちに、思考が省エネのほうに偏っているということでしょうか?

千葉 そうだと思います。だから、仕事でも、人間関係でも、単純化したくなるのです。一つのポリシーや価値観、美意識とか。だけど、異質な価値観や美意識を混ぜた、負荷が高くてエネルギー効率が悪いような生き方というのが、僕は贅沢だと思うのです。思考を効率化しないという贅沢ですよ。『LEON』が目指すべきラグジュアリーも、そこにあるのではないでしょうか。

● 千葉雅也(ちば・まさや)

1978年栃木県生まれ。パリ第10大学、高等師範学校を経て、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。フランス現代思想の研究と、美術や文学、ファッションなどの批評を展開し、小説にも取り組んでいる。著書に『勉強の哲学 来たるべきバカのために』『ツイッター哲学 別のしかたで』『意味がない無意味』など。『デッドライン』で第41回野間文芸新人賞、「マジックミラー」(『オーバーヒート』に収録)で第45回川端康成文学賞。

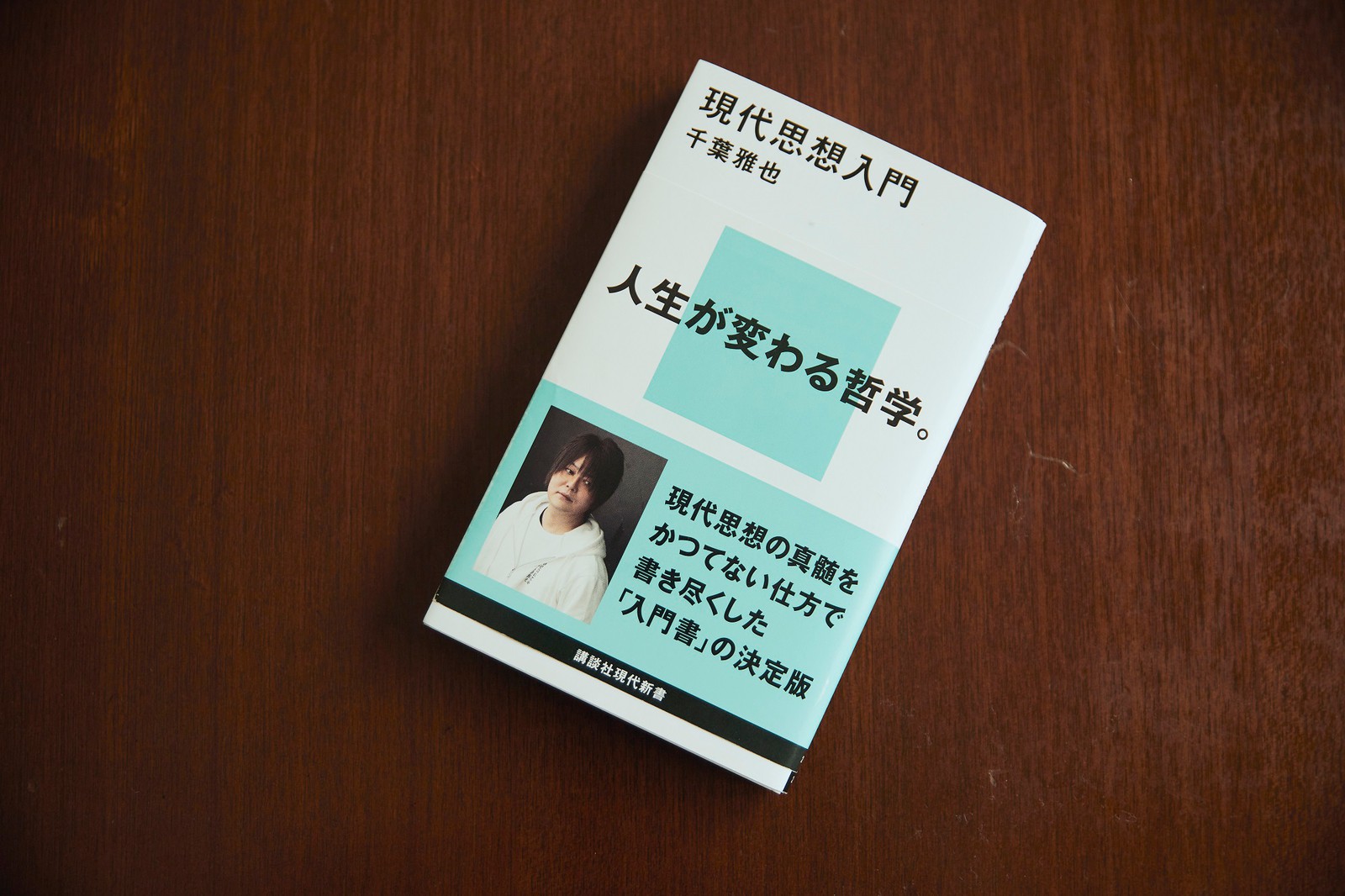

■ 『現代思想入門』(講談社現代新書)

フランス現代思想の「入門書」として今年3月の発売直後から大きな話題を呼び、計8万部を突破。哲学書としては異例のベストセラーに。本インタビューでも触れたデリダやフーコーをはじめ、ドゥルーズ、ラカン、フロイト、マルクスなど名だたる思想家による概念を親しみやすい言葉で解説。現代社会の構図や問題と関連させながら議論する、ビジネスパーソン必読の一冊。

矢吹紘子(やぶき・ひろこ)

ライター、編集者。『BRUTUS』『POPEYE』などライフスタイル誌を中心に記事を執筆・編集。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ修士課程修了。京都在住。