2020.04.27

「うちで過ごそう」「#stayhome」で広がる新文化

急増中の「オンライン飲み会」は何が楽しいのか?

新型コロナウイルスの影響により人々の外出自粛が進んだことで、急速に広まっているオンライン飲み会。意外な気軽さと便利さが受け、すでに新たなエンタテインメントとして定着し始めているという。そこにはどんな楽しみ方があるのか、ITジャーナリストの本田雅一氏がリポートする。

- CREDIT :

文/本田 雅一(ITジャーナリスト)

「オンライン飲み会」あるいは「Zoom飲み」「LINE飲み」といったキーワードでツイッターを検索してみると多くの人がオンラインでつながりながらも楽しんでいることがわかる。オンライン飲み会は3月中旬から密かに流行し始めていたが、日本では4月に入ってから急増、エンタテインメントとして定着し始めている。

「オンライン飲み会」と書いたが、もちろん必ずしもお酒を飲む必要はない。

「お酒を勧められて断りにくい」といった同調圧力もなく、好きなときに参加し、途中で抜けることもでき、再度参加することも可能。お店に出かける必要もなく、もちろん終電を気にすることもない。

お茶会であろうと、コーヒーブレイクであろうと、あるいは井戸端会議であろうと、人が集まってコミュニケーションを始めれば、そこには娯楽が生まれる。それはコロナ禍の中にあってエンタテインメントを求める本質的な欲望だ。

必要なのはスマホやカメラ付きPCと通信回線のみ

しかし、現代にはたくさんのコミュニケーションツールがあるが、LINE、Zoomなどがオンライン飲み会でよく使われている。

LINEは多くの日本人に普及し、友人同士が集まりやすいという利点がある。「LINEグループ」を作成し、集まるメンバーを加えたうえでグループチャットから「ビデオ通話」を起動するだけだ。最大200人まで接続可能で、LINEユーザーには馴染みのあるエフェクトフィルターも利用できる。

なお、同時に動画が表示されるのはiPhone版は4人、Android版は6人までという制約があるが、パソコン版を使うことで最大16人までの映像が同時に表示される。長時間のオンライン飲み会に参加するのであれば、スマートフォンがオンライン飲み会用にふさがってしまうことも考慮して、パソコン版の使用がよいだろう。

LINEは十分に普及しているとはいえ、その位置付けはプライベートなものであるという方も多いはずだ。オンライン飲み会では、友人が友人を呼び、話題の中で別の人を呼ぶといった、そのときの話の流れで人が増やすといった楽しみ方もあるため、友人同士の密なつながりがなくともグループを拡張していけるほうが、楽しみ方は広がる。

オンライン会議システム「Zoom」をオンライン飲み会に使う人が増えているのは、誰か1人がZoomで会議を開けばURLから簡単にオンライン飲み会に参加できるからだろう。

参加するだけであれば、送られてきたURLにアクセスすれば、あとはアプリへと誘導され、接続時に名前を入れるだけで利用できる。同様の機能は人気通話アプリのSkypeにも「Meetup」という名称でつい最近追加されている。

一方、飲み会を設定する側はZoomのアプリでオンラインミーティングを設定する必要がある。とはいえ、設定は極めて簡単。しかも、機能的な制約はあるものの無料でも利用できる。

無料版の制限は、3人以上のミーティングでは1つのセッションが最大40分に限定されること。筆者はコロナ禍の中で取材先をホストすることも多いため、有料版「プロ」の会員になっている。価格は月額2000円と安価であるため、オンラインでのやりとりが多くなるだろう今後のライフスタイルを考えるならば、十分に投資する価値があると思うが、まずは無料版で試してみるといいだろう。

広がる「オンライン飲み会」市場

ウェブブラウザーのみでオンライン会議を実現するシステムはZoom以外にも多数存在する。中でも手軽さが魅力なのがノルウェーの会社が提供している「Whereby」というサービス。

ブラウザー上で飲み会参加用のURLを生成し告知すると、参加する側はパソコンならばブラウザーから、スマートフォンやタブレットからは専用アプリを通じてログインなしで参加できるのはZoom飲みと同じだ。

このWherebyは外部サービスへのインターフェースを備えている。そこで「1010」という日本のベンチャーが開発したのが「たくのむ」。6人までは無料で飲み会を設定可能だが、4月11日時点ではキャンペーンで12人まで無料開放されている。

即席での開発だったのか、英語のユーザーインターフェースが入り交じるなど、まだ実装に甘い部分も見受けられるが、誰もが簡単に飲み会に参加できる手軽さが魅力。今後は、食べ物や飲み物の宅配を発注するシステムを付加していきたいとしている。

Zoomには背景を入れ替える「バーチャル背景」という機能がある。これはカメラ映像から人物だけを切り抜き、特定の動画あるいは静止画と合成する機能。グリーンバックなどクロマキー合成用背景を用意しなくとも、人物像を自動判別して切り抜いてくれる。

本来は自宅からミーティングに参加する際、プラベートなエリアを映さないようにするための機能だ。ちなみに企業向けオンライン会議システム「Microsoft Teams」にも、4月中には同様の機能が追加されることが予告されている。

このバーチャル背景に使ってもらおうと、海外では映画スタジオの20世紀フォックス、CGアニメーションスタジオのPixarや写真素材サービスのiStock by Getty Imagesなどが無償で素材を提供している。

日本でもこの動きをキャッチアップし、とりわけゲーム業界が強く反応して多くの背景素材が提供されている。任天堂、セガ、アトラスなどが提供、その数を増やし続けている。

「Snap Camera」を使ってZoomの背景を遊ぶ

メイクを施せるといった基本的なエフェクトのほか、男性化、女性化、あるいはエイリアンやジャガイモに変身する効果などもあり、飲み会の中で使ってみると盛り上がる。

なお、4月9日のZoomのアップデートでSnap Cameraのエフェクトが利用できなくなったので注意が必要だ。Zoomからの公式なコメントはないが、運営会社Snapchatのサポートページには「Zoomのエンジニアはこの問題を認識している」とあり、近い将来、問題が解決する可能性はある。

なお、Zoom以外のオンライン会議システムであれば利用できる場合もあるので試してみる価値があるだろう。筆者の手元では、Chromeブラウザー上で利用した場合の「たくのむ」(macOSのSafariでは利用不可)、Skypeなどでは引き続き利用できた。

Zoomは同じIDで複数端末からログインできる。このことを知っていると、宴を盛り上げるための幅が広くなる。たとえば新しい面白アプリ(もちろん仕事がらみのまじめな話題でもいい)があれば、スマートフォンのZoomから同時接続し、画面共有機能でアプリ画面をみんなで同時に見ながら話ができる。

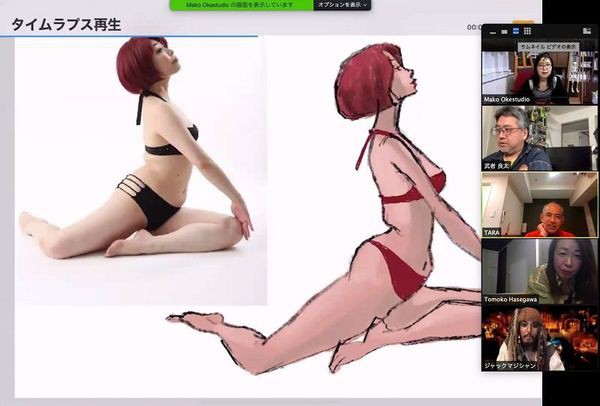

イラストの描き方を画面で共有してもらった(筆者撮影)

画面共有機能は、単純にブラウザーを共有し、話のネタとなるページを表示するだけでも盛り上がるので、積極的に使いたい。

Netflixの映像は共有できなかったが、iOS上で動くYouTubeはZoomで共有できた。映像を一緒に楽しみながら、宴会ネタとして楽しむのも1つのやり方だろう。この際、共有した動画アプリの音声もグループ全体に配信された。