2020.06.05

vol.03

「恐怖の大王」はどこへ行ったのだろう

映画好きで知られる作家の樋口毅宏さんがコロナ渦中のおウチ時間を楽しむ参考にと、これまでに観てきた映画や大好きな監督について思い入れたっぷりに綴る連載です。今回は核戦争のカタストロフを描いた映画『ザ・デイ・アフター』にまつわるお話なんですが……。

- CREDIT :

文/樋口毅宏 イラスト/ゴトウイサク

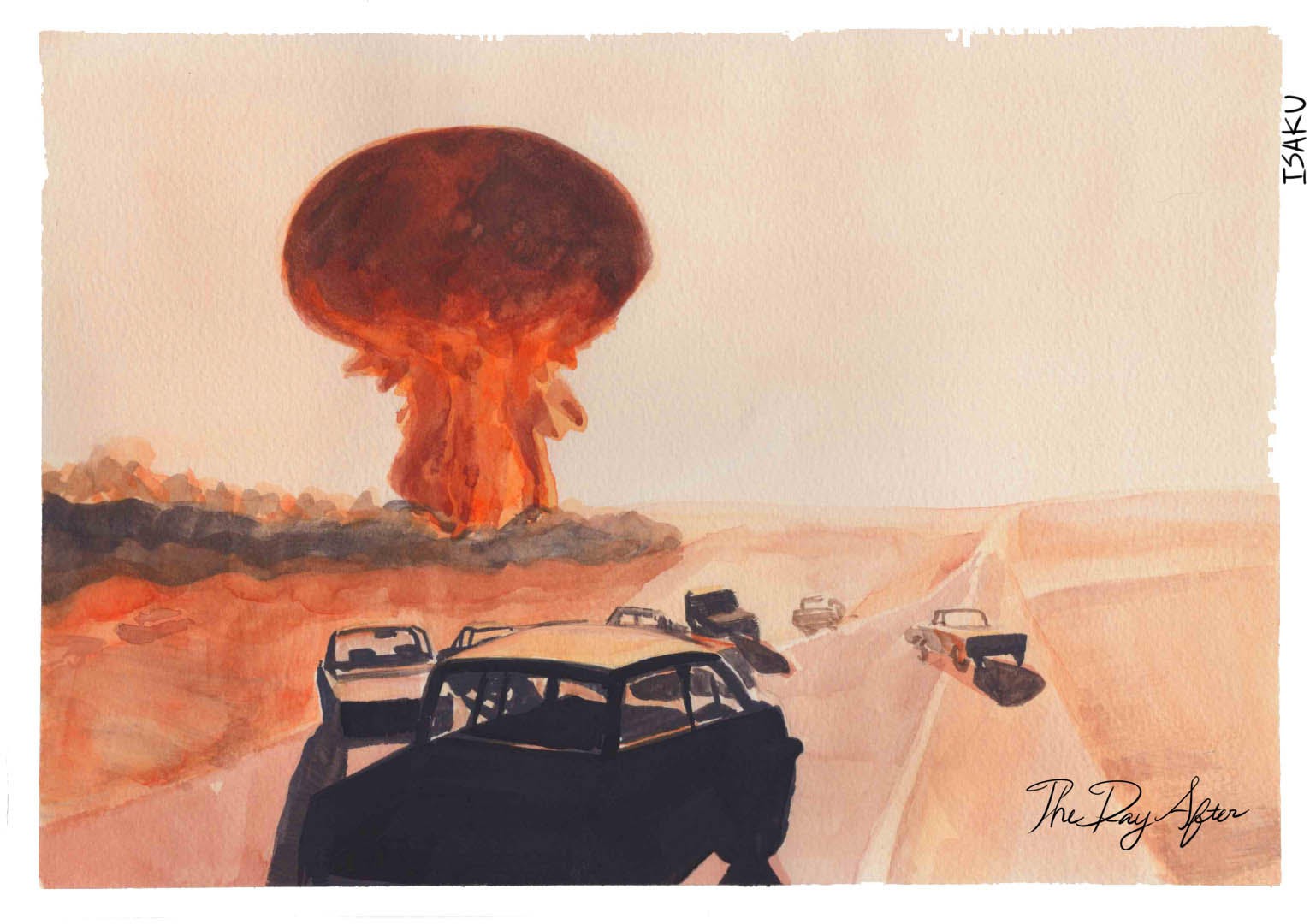

■Theme03 『ザ・デイ・アフター』

今となっては誰にとってもどうでもいいことだけど、ノストラダムスの大予言は、昭和40〜50年代生まれの男の子を心底ビビらせた。

クラスの誰かが持ってきた五島勉の著作は教室で回し読みされ、少年たちの想像力を直撃した。

自分は28歳までしか生きられないんだ──。

子どもの僕は本気でそう信じていた。枕を濡らしながら眠りにつくことも、一度や二度ではなかった。

当時、アメリカとソ連が核戦争を起こすのではないかと、テレビや新聞は囃し立てていた。

「このままでは世界は核爆弾によって滅びるだろう」

「核ミサイルを撃ち込まれた国は報復としてやはり核ミサイルを仕返しして、世界はキノコ雲に包まれる」

「全世界にある核を用いれば、地球を●●回消滅させることができる」

同級生は得意げに話していた。

決定打となったのは、『ザ・デイ・アフター』だ。小学6年生の頃だった。

アメリカのテレビ映画として放送され、1億人もの視聴者が観たと、日本のニュース番組やワイドショーが大きく取り上げた。

CGがない時代に、核ミサイルが落ちた瞬間、人々の動きがストップして骨が透けて見えるシーンは、子どもを怖がらせるには十分な説得力を持っていた。

日本では映画館で上映された。家からいちばん近いテアトル池袋で観た。観客はそれほど多くなかったと記憶している。テレビでかなり長い時間を使って映像を流していて、先にそれを観ていたため新味はなかった。

それにさすがに12歳ともなると、ノストラダムスの大予言を思い起こして恐怖に涙するということも無くなっていた。

(しかし今となっては思う。夢見た世界の終わりとは、どこか甘美なものではなかったか)

そのうち僕も大人になり、黒澤明の『生きものの記録』やキューブリックの『博士の異常な愛情』を観て、世界が核戦争の危機を感じていたのは、80年代からではなく、戦後からのものだと知った。

そして1999年がやってきた。

僕は頭を抱えていた。

エロ本会社で働いていた僕は編集長の座に就くと、やりたい放題だった。会社の金を使って、複数の女性と遊び回っていた。

「雑誌の売り上げが落ちてるぞ」

「生理が来ないんだけど」

「この使途不明金は何?」

「金返せ!」

「どんどん売り上げが落ちてるぞ」

「生理が来ないんだけど」

いったいどうしたらいいのか。

1999年の7月に世界が終わるというから、こちらは安心して放埓三昧で生きてきたのに。

「〝ダモクレスの剣〟だよなあ。核があるから世界は大きな戦争を起こさずに済んできたんだな」

同僚は訳知り顔で話していた。

結局どうやって僕の「恐怖の大王」を乗り越えたのか、思い出せない。

オバマが大統領時代に核廃絶を宣言した。しかし実際に核を削減したとは寡聞にして聞かない。

なのに人々は核戦争をむかしほど恐れていない。あんなに映画やマンガでシミュレーションした核戦争後の世界も、ファンタジーなものになりつつある。『ザ・デイ・アフター』を思い出すこともない。

それよりコロナだ。

清潔なマスク2枚さえ国民に満足に配れないリアルにディストピアの国で、僕もあなたも生き続けている。

●樋口毅宏(ひぐち・たけひろ)

1971年、東京都豊島区雑司が谷生まれ。出版社勤務の後、2009年『さらば雑司ケ谷』で作家デビュー。11年『民宿雪国』で第24回山本周五郎賞候補および第2回山田風太郎賞候補、12年『テロルのすべて』で第14回大藪春彦賞候補に。著書に『日本のセックス』『二十五の瞳』『愛される資格』『東京パパ友ラブストーリー』など。妻は弁護士でタレントの三輪記子さん。最新作は月刊『散歩の達人』で連載中の「失われた東京を求めて」をまとめたエッセイ集『大江千里と渡辺美里って結婚するんだとばかり思ってた』(交通新聞社)。

公式twitter https://mobile.twitter.com/byezoushigaya/