2021.04.11

超多忙な実業家がわざわざ読書をする理由

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義、Facebook会長兼CEOのマーク・ザッカーバーグなど、著名な経営者に熱心な読書家が多い、そのワケは?

- CREDIT :

文/堀内 勉(多摩大学社会的投資研究所教授・副所長、HONZ)

なぜ、彼らは、本を読むのか。『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』の著者、堀内勉氏が解説する。(文中一部敬称略)

ビル・ゲイツ、孫正義、バフェットの意外な共通点

という言葉があります。

読書家で有名な経営者の代表として、マイクロソフト創業者でビル&メリンダ・ゲイツ財団共同会長でもあるビル・ゲイツが挙げられます。彼は年間50冊以上の本を読んでいて、2012年からは毎年、自身のブログ「ゲイツノーツ」(Gates Notes)を通じて、彼が読んだ本の中から数冊を推薦書として公開しています。

毎年、この推薦書リストが大変な注目を集めるのですが、2018年には、その中から、「これまで読んできた中で最も重要な本のひとつ」として、『FACTFULNESS』(日経BP)の電子版を、その年に卒業したアメリカの大学生全員にプレゼントしたことでも話題になりました。

ソフトバンクグループ創業者兼会長兼社長の孫正義は、起業後わずか2年で患った肝炎で入院していた3年半の間に、3000冊もの本を読破したといわれています。

そのほかにも、世界で最も有名な投資家であるウォーレン・バフェットや、Facebook創業者兼会長兼CEOのマーク・ザッカーバーグなど、著名な経営者で熱心な読書家という人は枚挙にいとまがありません。

どんな情報でも瞬時に手に入るこのインターネットの時代に、超多忙な実業家がわざわざ貴重な時間を割いて読書をするというのは、単純に「知識を得る」目的だけではありません。

ビジネスリーダーとしての、あるいは人間としての「洞察力」を高めるためなのです。

私がかつて仕えた森ビルの実質創業者・森稔は、世界的建築家で画家でもあったル・コルビュジエの絵画の、世界有数のコレクターでした。

彼は大学生の時に、先代の泰吉郎から不動産業を始めるので手伝うように言われ、とても悩んだそうです。地主や大家はまさに資本主義における搾取階級の権化であり、文学青年だった当時の彼には、とても受け入れられることではなかったからです。

その時に出会ったのが、コルビュジエの『輝く都市』(鹿島出版会)で、その都市開発の思想に頭を殴られるような衝撃を受けたそうです。

この本を読んで、自分は不労所得を得るために不動産業をやるのではなく、戦争で灰燼に帰した東京を立て直し、人々が生きる「街づくり」をするためにデベロッパーを始めることを決意したのだと、何度となく熱く語ってくれたのを今でも鮮明に覚えています。

森稔は、大学の商学部の教授で自分の経営理論の正しさを証明するためにビジネスとして不動産業を始めた泰吉郎と、ことあるごとに衝突し、何度も挫けそうになったそうですが、そのたびに心の支えになってくれたのが、コルビュジエの本であり絵画なのだと言っていました。

アメリカを代表するエンジェル投資家のジェイソン・カラカニスは、『エンジェル投資家』(日経BP)の中で、投資判断の際のポイントとして、

「エンジェル投資においては、人が重要だというのではなく、人がすべてなのだ」

と明言しています。ここでいう「人」とは、経営者(創業者)のことです。しばしば、会社は経営者の器以上には大きくはならないと言われますが、まさにそういうことです。

また、シリコンバレーの最強投資家と言われているベン・ホロウィッツは、ベンチャー企業にまつわるあらゆる艱難辛苦(ハード・シングス)にどう対処すべきかの心構えを説いた経営指南書『HARD THINGS』(日経BP)の中で、

「(会社経営という)困難なことの中でももっとも困難なことには、一般に適用できるマニュアルなんてない」

と明言しています。そして、彼自身が自らのビジネス経験から学んだCEOとして最も困難なスキルは、自分の心理をコントロールすることだといっています。

彼が起業家に対して「どうやって成功したのか?」を尋ねると、凡庸なCEOは、優れた戦略的着眼やビジネスセンスなど自己満足的な理由を挙げるのに対して、偉大なCEOたちの答えは驚くほど似通っていて、異口同音に「私は投げ出さなかった」と答えるそうです。

こういうビジネスリーダーにとって、あるいはこういうビジネスリーダーになるために、良書が必要なのだと私は思います。

付け焼刃で読むお手軽なノウハウ本ではない

今、戦後に世界が築き上げてきた既成概念が崩壊し、これまでのルールがまったく通用しなくなる中、それに代わる秩序やルールが立ち現れているかと言えば、それもありません。

そして、この先も新しい秩序の姿は見えてきそうにないという不透明で垂れ込めた感覚こそが、今の時代を覆う漠然とした不安の正体なのだと思います。また、その裏返しが、AI(人工知能)によるシンギュラリティ(技術的特異点)がもたらすユートピアへの過剰な期待感なのではないでしょうか。

経営学者のクレイトン・クリステンセンは、『イノベーション・オブ・ライフ:ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ』(翔泳社)の中で、エンロンの元CEOジェフリー・スキリングを含め、彼が教授を務めていたハーバード・ビジネス・スクールの卒業生の何人かが経済事件を起こし、結果的に栄光に満ちた人生を棒に振ったという事実に触れながら、「犯罪者にならないために」という演題で人生論を語っています。

そこでの彼のアドバイスは、「人生を評価する自分なりのモノサシを持ちなさい」というものです。

これまでは、経営におけるサイエンス面を偏重し、過剰に論理と理性を重んじた意思決定だけをしていれば済みましたが、それではやがて差別化の問題に突き当たり、参入した市場は「レッドオーシャン」(血で血を洗う競争の激しい領域)と化し、利益を上げるのが難しくなります。

そこで生き残ろうとすると、企業のガバナンスや経営手法は、現状の延長線上にストレッチした数値目標を設定し、現場の尻を叩いてひたすら馬車馬のように働かせるというスタイルに向かわざるを得ません。

成長市場であればまだしも、成熟した市場でそのようなスタイルで戦っていれば、いずれ限界が来るのは自明の理で、新しいビジョンや戦略も与えないまま、まじめで実直な従業員に高い目標を課して達成し続けることを求めれば、行き着く先は「いかさま」しかありません。

かつての東芝や日産自動車に見られたように、無茶な数値目標を与えて現場の尻を叩くことしか知らない経営陣に率いられている多くの伝統的な日本企業では、粉飾決算、データ偽装、水増し請求など、法令違反やコンプライアンス違反が後を絶ちません。

なんら有効な経営戦略を打ち出せない経営陣が、現場にしわを寄せ続けた結果、そうした隘路にはまってしまったということです。

「答えのない課題」と向き合う力

こうした潮流は、「フィナンシャル・タイムズ」に掲載された『美術大学のMBAが創造的イノベーションを加速する』(“The art school MBA that promotes creative innovation” 2016/11/13)という記事でも、いわゆる伝統的なビジネススクールへの出願数が減少傾向にある一方で、アートスクールや美術系大学によるエグゼクティブトレーニングに多くのグローバル企業が幹部を送り込んでいる実態として報じられています。

経営コンサルタントの山口周さんは、ベストセラーとなった『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社)の中で、こうしたトレンドを、

「グローバル企業の幹部候補、つまり世界で最も難易度の高い問題の解決を担うことを期待されている人々は、これまでの論理的・理性的スキルに加えて、直感的・感性的スキルの獲得を期待され、またその期待に応えるように、各地の先鋭的教育機関もプログラムの内容を進化させている」

と語っています。

つまり、グローバル企業が著名なアートスクールに幹部候補を送り込むのは、これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできないという認識が、その背景にあるというのです。

ユダヤ人哲学者のハンナ・アーレントは、ナチスドイツのアイヒマン裁判を傍聴して、『エルサレムのアイヒマン:悪の陳腐さについての報告』(みすず書房)を発表し、悪とはシステムを無批判に受け入れることだと看破しました。

そして、無思想性と悪との「奇妙な」関係について「陳腐」という言葉を用いて、システムを無批判に受け入れる「陳腐」という悪は、誰が犯すことになってもおかしくないのだと警鐘を鳴らしています。

われわれはこの不完全な世界というシステムに常に疑いの目を差し向け、より良い世界や社会の実現のために、なにを変えるべきかを考えることが求められています。

特に、社会的な影響力を持つビジネスリーダーにこそ、そうした姿勢が求められるのですが、その時に必要なのが、プラトン以来の哲学的主題である「真・善・美」の感覚であり、クリステンセン流に言えば、「人生を評価する自分なりのモノサシ」なのです。

行動の一つひとつに、その人の「美意識」が表れている

エリートというのは、自分が所属しているシステムに最適化することで多くの便益を受けている存在であり、システムを改変するインセンティブを持ち合わせていません。

しかし、山口さんの言葉を借りれば、「システムの内部にいて、これに最適化しながらも、システムそのものへの懐疑は失わない。そして、システムの有り様に対して発言力や影響力を発揮できるだけの権力を獲得するためにしたたかに動き回りながら、理想的な社会の実現に向けて、システムの改変を試みる」ことが求められているのです。

そして、そのためには、システムを懐疑的に批判する方法論としての哲学や思想が欠かせないということなのです。

小説家のオスカー・ワイルドは、いわれのない罪で訴えられた裁判の中で、相手方から「ドブさらいめ!」と罵られ、

「俺たちはみんなドブの中を這っている。しかし、そこから星を見上げている奴だっているんだ」

と言い返しています。組織に属するいわゆる「エリート」の人には、是非、この言葉を真剣に考えてもらいたいと思います。

組織の流れに乗ってうまく立ち回ることがエリートなのか、それともその中で歯を食いしばって星を見上げ続けることがエリートなのかということを。

この問いをどう受け止めるか、それこそがその人の美意識にかかっているのです。

これからのリーダーに求められる力とは?

しかし、人類の歴史を振り返ってみると、「幸せになるための道具として作ったもの(商品・貨幣・制度など)が人間から離れ、逆に人間を支配するような疎遠な力として立ち現れてしまう」ということが、延々と繰り返されてきました。

カール・マルクスはこれを「人間疎外」という言葉で表現しましたが、人が生きる意味を追い求めた結果として神話や宗教が立ち現れ、その呪縛から逃れるために哲学が生まれ、そこから自然科学が独立し、さらに、経済学が自立して資本主義がひとり歩きを始め……われわれの生に意味を与えてくれるものとして作り上げたものがかえって我々自身を疎外し、そこから自由になるために作り上げたものが、また我々を疎外するという、「主客転倒」の繰り返しだったのです。

1989年のベルリンの壁崩壊とそれに続く東西ドイツの統一、ソビエト連邦の崩壊という大きな転換点を迎えた時には、自由民主主義と資本主義経済こそが人類に平和と繁栄をもたらす唯一の選択肢であり、希望でもあるように思われました。

しかし、2001年のアメリカにおける同時多発テロ、2008年のリーマンショックへとつながっていくことで、こうしたユーフォリア(陶酔的熱病)は消え去り、人類が拠って立つ基盤が大きく揺さぶられることになります。そして今、中国やロシアをも巻き込む形でグローバル資本主義が世界を覆いつくし、それが格差問題や環境問題やパンデミックなどさまざまな問題を引き起こし、人類の生存を脅かし始めています。

こうした永遠に終わらない主客転倒の繰り返しの歴史にどう終止符を打つのか、あるいはそれにどう対応していくのか、責任あるリーダーたちには、その構想力が問われているのです。

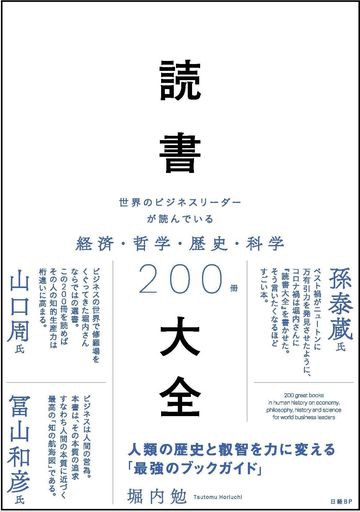

『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』

人類の歴史と叡智を力に変える「最強のブックガイド」

「ビジネスの世界で修羅場をくぐってきた堀内さんならではの選書。

この二百冊を読めばその人の知的生産力は桁違いに高まる。」

──山口周氏

「ビジネスは人間の営為。

本書は、その本質の追求すなわち人間の本質に近づく最高の『知の航海図』である。」

──冨山和彦氏

「ペスト禍がニュートンに万有引力を発見させたように、コロナ禍は堀内さんに『読書大全』を書かせた。

そう言いたくなるほどすごい本。

これはいったいなんという本でしょうか…。

普通はトレードオフになるはずの情報の「質」と「量」とが、とんでもなく高い次元で両立していることにまず圧倒されました。

なんという濃密さ。なんという情熱。

これを「偉業」と呼ばずしてなんと呼ぶのでしょう! 」

──孫泰蔵氏

著者/堀内 勉 日経BP 3080円

※書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします