◆ ビートたけし編

ビートたけしのニットと北野武の白シャツ

「たけしニット」再燃す

のっけから『週刊ポスト』のビートたけし口調でお届けしたが、驚いたことに「たけしニット」……すなわち1980年代のビートたけしが着ていたような、どぎつい多色使いの幾何学編みニットは、80'Sブームに沸く2021年の古着業界において、ひとつのキーワードとなっているようだ。しかもInstagramで検索してみると、そのトレンドの中心は若くてハイセンスな男女。リアルタイムを生きた筆者にとっては衝撃的だっての、コノヤロー!

まずは若い読者のために、「たけしニット」とは一体何なのか? というところから解説せねばなるまい。時はバブル景気を目前に控えた1980年代半ば。今ほどインポートブランドに馴染みがなかった当時、若者ファッションのメインストリームは「DCブランド」という名前で呼ばれていたドメスティックブランドであった。そしてこれらのブランドは、〝スター御用達〟となることで、さらに人気を伸ばしていく。チェッカーズと「45rpm」、とんねるずと「パーソンズ」、舘ひろしと「テットオム」……。スター本人が好んで着る場合、ブランド側から衣装提供される場合、またはその中間など、そのケースは様々だが、いわゆる「たけしニット」も、そういった潮流のなかで、当時一種のアイドル的な人気を誇ったビートたけしが着ていたものだ。

そのブランドの名前は「FICCE(フィッチェ)」。デザイナーの小西良幸、のちのドン小西が1981年に設立したブランドだ。1970年代のロンドンでグラムロックに耽溺し、ミニマリズムとは対極の趣味を持つ彼がアートとしてつくり出したニットは、悪趣味すれすれのロマンティックなセンスと値段の高さで、着る人を選びまくる厄介なシロモノ。そんなニットと〝勝負できる相手〟として選ばれたのが、漫才コンビのツービートを離れ、ひとりのタレントとして冠番組を持ち始めた、〝1983年のビートたけし〟だった。毒ガスとも形容されたふたつの過剰なエネルギーは、惹かれるべくして惹かれ合ったのかもしれない。

「FICCE」のニットは、たけしへの〝挑戦状〟

伝説のクソゲー『たけしの挑戦状』ならぬ、「たけしへの挑戦状」! このニットをアイコンに掲げ快進撃を続ける「FICCE」は、N.Y.コレクションにも進出。デザイナーの小西良幸は、1989年に「ミッソーニ」からスカウトされたこともあったという。

昔から、手編みのニットは重たいものと相場は決まっているが、もちろんビートたけしも、それほどの思いが込められたニットを気軽に着ていたはずもない。「FICCEのニットを着るには体力がいる。視聴率が良かったり、仕事がのっている時に着るのは楽だけど、精神的に疲れている時は着るのがつらい、自分が潰されるようで」と、その存在の〝重さ〟について語っている。

「ニットに潰されないように、頑張って着る」とも。本来リラックスするためのニットなのに、「FICCE」のそれはある種の緊張感と覚悟を強いるのだ。まさしく「天才たけしの元気が出る洋服」! でも、そんな服を四六時中着続けるのは、いくらパワフルなたけしといえど、ちょっぴりしんどい、かもしれない。

もちろんニットのせいとは言えないけれど、そんな精神状態はブラウン管を通じて、ファンにも伝わってくる。1990年代初頭に『北野ファンクラブ』などで見せるトークの切れ味はあまりにも凄まじく、地方の高校生だった筆者にも、それがある種の躁状態、つまり「イッちゃってる」ことを伺わせた。

映画監督「北野武」の白いシャツ

モノトーンの装いだから、中に着た白シャツの存在感が妙に際立って、生きることに疲れた中年男の佇まいに、不思議な清潔感を漂わせている。中原中也の言葉を借りれば、それは80年代の狂騒の日々のなかで「汚れちまった悲しみ」に降りかかる、小雪のようなものだったのかもしれない。つまり無垢なる魂であり、恥じらいだ。

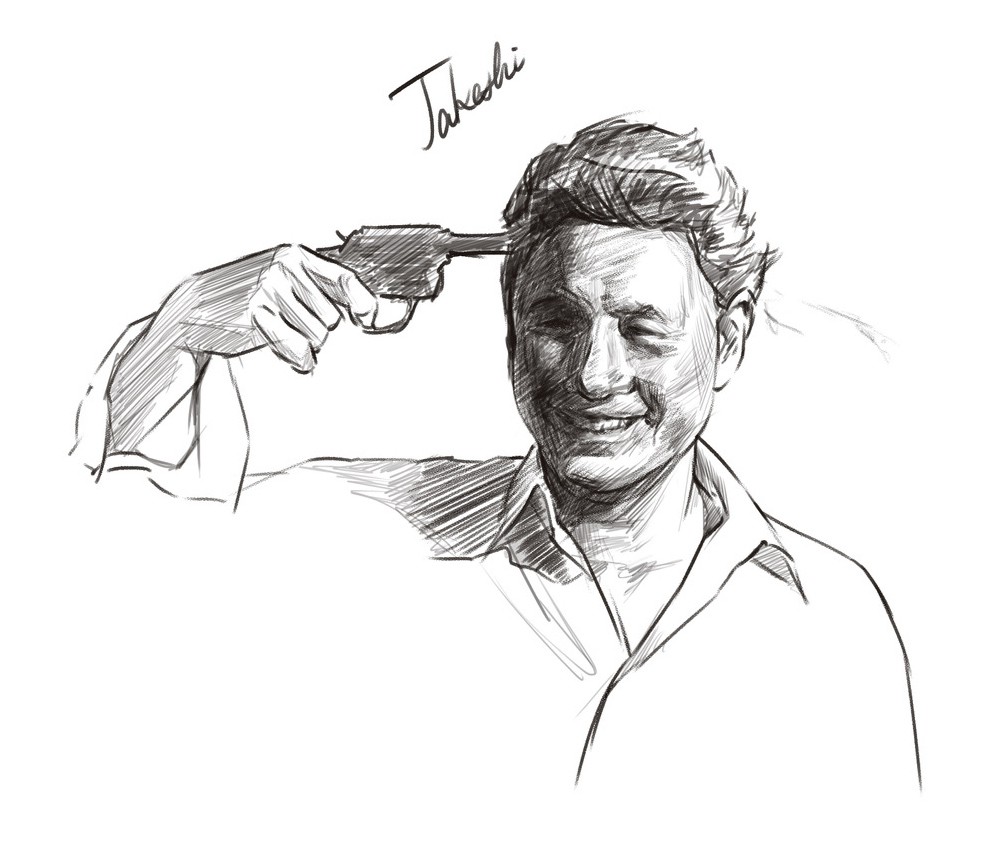

〝躁〟のコメディアンと、〝鬱〟の映画監督。衣装のオーラも借りながら、振り子のようにそのふたつのペルソナを行き来してきたビートたけしだが、そのバランスが完全に振り切れてしまったのが、1993年〜1994年頃だったように思う。1993年に公開された『ソナチネ』で、自死を選ぶたけしのまっさらな白シャツ姿は、あきらかに死装束であり、清々しいほどの絶望を表現している。そして翌年、とある女性タレントとのスキャンダルを釈明する会見に「たけしニット」姿で臨んだビートたけしは、鬼気迫るほどのトーク力で芸能記者たちをねじ伏せた。しかし、その数ヶ月後にはオートバイ事故で瀕死の重傷を負う。本人は当時の記憶はないというが、のちに「あの事故は自殺だったかもしれない」と語っている。

奇跡的に生還を果たしたビートたけしだが、その後の彼はお笑いタレントとしてよりも、映画監督や文化人としての活動に、やや比重を寄せていったように思う。徐々に「たけしニット」の柄は地味になっていき、日本経済の低迷や「FICCE」自体の凋落と軌を一にして、いつの間にか着ることもなくなった。2000年以降は、映画でもブラウン管でも、ダークスーツに白シャツというたけしスタイルが定着。公私ともに「ヨウジヤマモト」を着ることが多いようだ。死の世界に足を踏み入れかけたことで、コメディアン「ビートたけし」と、映画監督「北野武」の人格は、ほとんど同一化したのかもしれない。

〝天才たけし〟の二面性ワードローブ

内なるエネルギーの足りない人間は、どんなパンツを合わせたところで、「たけしニット」の存在感に負けてしまう。そしてどれほどエネルギーを秘めていても、含羞のない人間が白シャツを着たら、嘘くさく見えるだけだ。そう考えるとこの2着こそ、本稿のテーマである「男前な服」の究極形、ということになる。もちろんわれわれ凡人が、そのふたつを同時に飼い慣らそうとしたって無駄。一生をかけて、やっとどちらかひとつをモノにできるかどうか、だろう。

てめえ、コノヤロー! オイラはオネエチャンにモテたくて着てただけなのに、ただのオッサンの服に適当な理屈をこねるんじゃないっての、バカヤロー!

おっと。どこかからあのハスキーな声が聞こえてくるから、野暮な解説はそろそろ終わりにしようかな。ジャン、ジャン!