2021.11.08

PARCEL ギャラリーディレクター 佐藤 拓 × アーティスト 小畑多丘 対談 前編

話題のストリートアートってなに? アーティストとギャラリストが本音トーク!

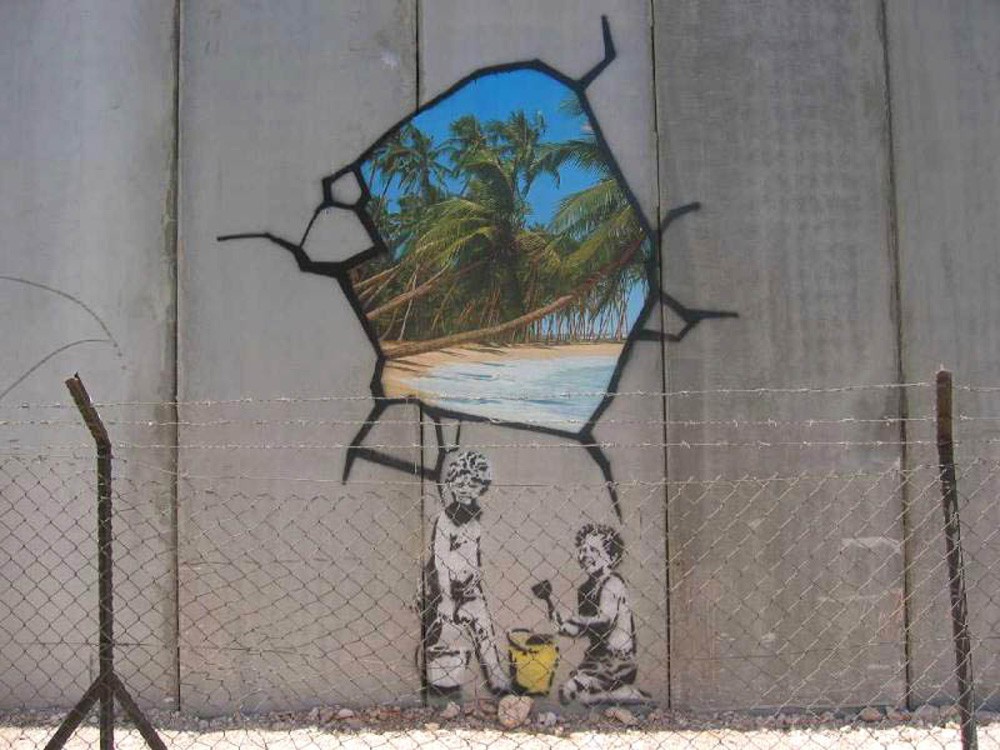

バスキアやバンクシーをはじめ、ストリートアートに注目が集まる現在。しかしながら、「ストリートアートって何?」という疑問もあるでしょう。そこで、parcel ギャラリーディレクターの佐藤 拓さんと、アーティストの小畑多丘さんに教えていただきました。

- CREDIT :

写真/椙本裕子(YUKIMI STUDIO) 文/井上真規子

巷を騒がせる「ストリートアート」って何だ?

しかし、次第にストリートの文脈は“屋外のグラフィティ”という枠に縛られることなく、“ストリート的なもの”として認識されるようになり、アートシーン全体に影響を及ぼしつつあるのだとか。今、アートを知るうえで、このストリートの潮流を掴むことは必須!

「今のストリートアートには、様々な要素が総括されている」(佐藤)

佐藤 拓さん(以下、佐藤) 至ってシンプルですが、もともとストリートアートとはストリートで描かれるグラフィティを指していました。

小畑多丘さん(以下、小畑) 上手い下手に関係なく、スプレー缶や塗料を使って路上に落書きするという行為そのものがストリートであり、それが本物とされていたと思う。

さらに今はストリート“っぽい”というイメージのある、いわば、ストリートから派生した枝葉の先まで回収されているために、アートの渦中にいる人間ですら全体像が把握できなくなっているところが、正直あります。

── そもそも、路上の落書きがグラフィティというアートとして認識されるようになったのはいつ頃でしょうか?

佐藤 地域によっても違うと思いますが、発祥は70年代のニューヨークとされていて、当時流行し始めていたヒップホップカルチャーと密接に結びつきながら、世間に何かしらのメッセージを伝えたり自己表現をしたりする手段としてグラフィティという活動が生まれました。ざっくり言うと、グラフィティは壁にスプレーなどで落書きをする行為のこと。その中で、グラフィティを展示するギャラリーが出てきて、アートとして捉えられるような動きがあったんです。

小畑 ギャラリー展示を良く思わないグラフィティライターはいますね。本当に路上でグラフィティをやっていた人でも、キャンバスに描くようになった途端にストリートじゃないって言われてしまったりして。

── ヒップホップでいうセルアウト(※)みたいな感じですか。

「僕の作品はストリートアートと評されることが多いけど、実は伝統的な手法しか使っていません」(小畑)

── 領域が広がっていく現在、佐藤さんは何をもってストリートと判断されていますか?

佐藤 個人的には「アティチュードがあること」だと思っています。ある種、反骨の姿勢というか……自分たちでムーブメントを起こそうとしたり、メインストリームに迎合しない意志だったり、そんなものの都市型のを表現していることかなと。ただこれも、ストリートって一言で片付けられるのか……という感じです。

佐藤 ここPARCELもストリートの文脈で語られることが多いですが、基本はアカデミックな意味でのアートをきちんと発表できる場所を目指していて、ストリートだけにこだわってやっているということではないです。ただもちろん、ストリートアートもこの時代における美術の一つの形ですから、ストリート出身のアーティストにとっても整った空間で展示できる環境を提供したいと思ってやっています。むしろ、何かに限定するような線引きはしたくないですね。

佐藤 運営メンバーみんなで意見を出し合って決めるというスタイルをとっています。これはギャラリーのやり方としては珍しいと思います。これまで一般的だったのは、例えば「佐藤ギャラリー」みたいにギャラリストの名を冠し、展示も趣味色が強く、お客さんは気に入ったら買ってくれればいいというビジネススタイル。

でも、「DDD HOTEL」でギャラリースペース(現在のPARCEL)を作る話をいただいた時に、それでは面白くないと思って、今のスタイルにしたんです。

小畑 なるほど。

「ストリートのルーツをしっかり理解したうえで、制作している作家の作品を展示したい」(佐藤)

── 作品を評価する時はどこを見ていますか。技術的な部分も重視していますか?

佐藤 そうですね。大前提として、作品がモノとしてきちんと作られているかということが、僕は気になっちゃいます。技術やコンセプトなど“作品の強度”と呼ばれる部分はもちろんですが、例えば額装の仕方、キャンバスの作り方、作品の一部ならば展示台の出来などを総合した作品の完成度には目が行ってしまいます。

小畑 それはすごくわかる。

佐藤 僕が以前勤めていたギャラリーの「CLEAR GALLERY TOKYO」では、もともとコンテンポラリーデザインの彫刻のような家具を扱っていたのですが、移転に伴って絵画中心のギャラリーに転換したんです。だから僕は、どうしても「プロダクトとして成立しているか」というアートとしてはややひねくれた視点で見てしまうんだと思います(笑)。

後編へ続く

右● 佐藤 拓 (さとう・たく)

ギャラリーディレクター。1982年米国生まれ。2004年慶應義塾大学環境情報学部卒。広告制作会社にて展覧会/展示会の企画運営に携わったのち、2007年よりCLEAR GALLERYにてコンテンポラリーデザイン、及びアートを扱う。2012年よりディレクターとして企画に従事。2018年に独立。2019年にPARCELの立ち上げに関わり、6月に開廊。以後同ギャラリーのディレクターを務める。

左● 小畑多丘(おばた・たく)

彫刻家。1980年埼玉県生まれ。2008 年、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。自らもB-BOYであり、木彫による人体と衣服の関係性や、B-BOY と彫刻を端緒に生まれる空間、動き、重力を追求し、彫刻以外のメディアでも精力的に表現し続けている。

■ PARCEL

2019年6月、東京の日本橋馬喰町にあるDDD HOTELの一角に開廊したアートスペース。元は立体駐車場だった特徴的な空間は、プロジェクトスペースとギャラリーと、両方の特徴を併せもち、国内外を問わず、現代美術を軸に、様々なカルチャーや価値観を横断するプログラムを形成している。

場所/DDD HPTEL 1F

住所/東京都中央区日本橋馬喰町2−2−1

HP/http://parceltokyo.jp/

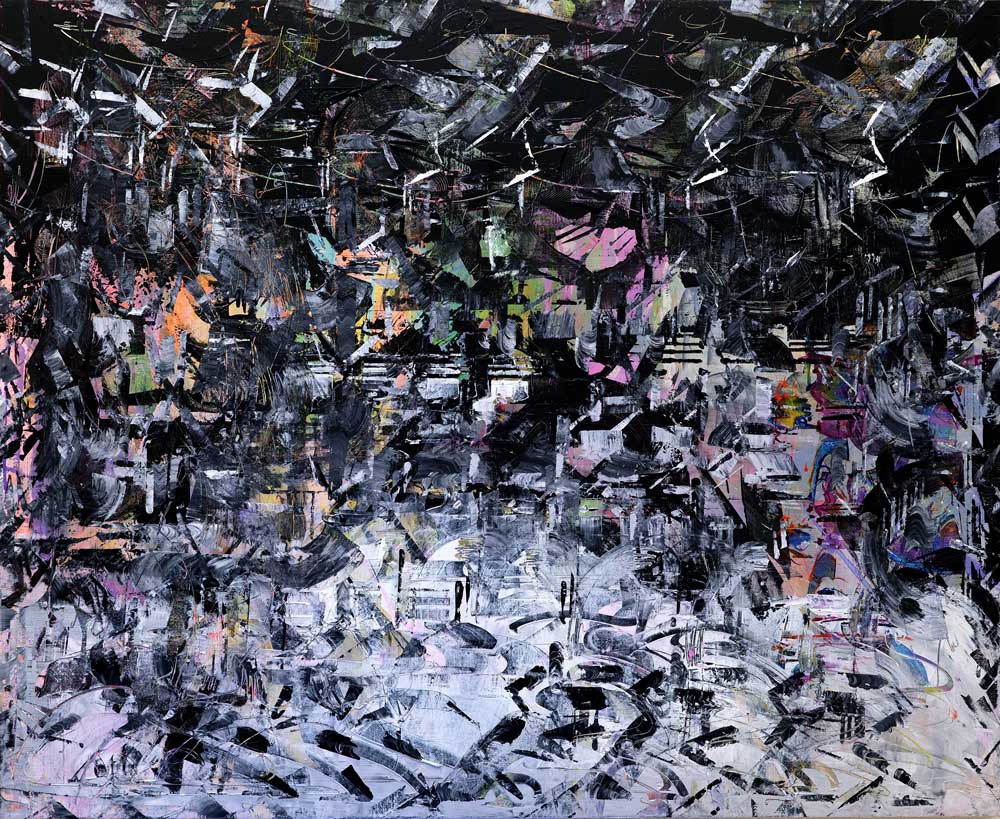

現在の展示「6 Paintings From 6 Artists」

6名の日本人作家によるグループ展。オートモアイ、小畑多丘、倉田裕也、BIEN、山口幸士、箕浦建太郎が参加。各世代を代表する作家たちによる最大級の大作を各1点ずつ、抽象から具象までと幅広い作風の未発表・新作を発表する。

期間/〜11月21日(日)

営業時間/水・木・金・日14:00〜19:00、土14:00〜20:00

休日/月・火・祝日、11月3日(水)