2021.11.21

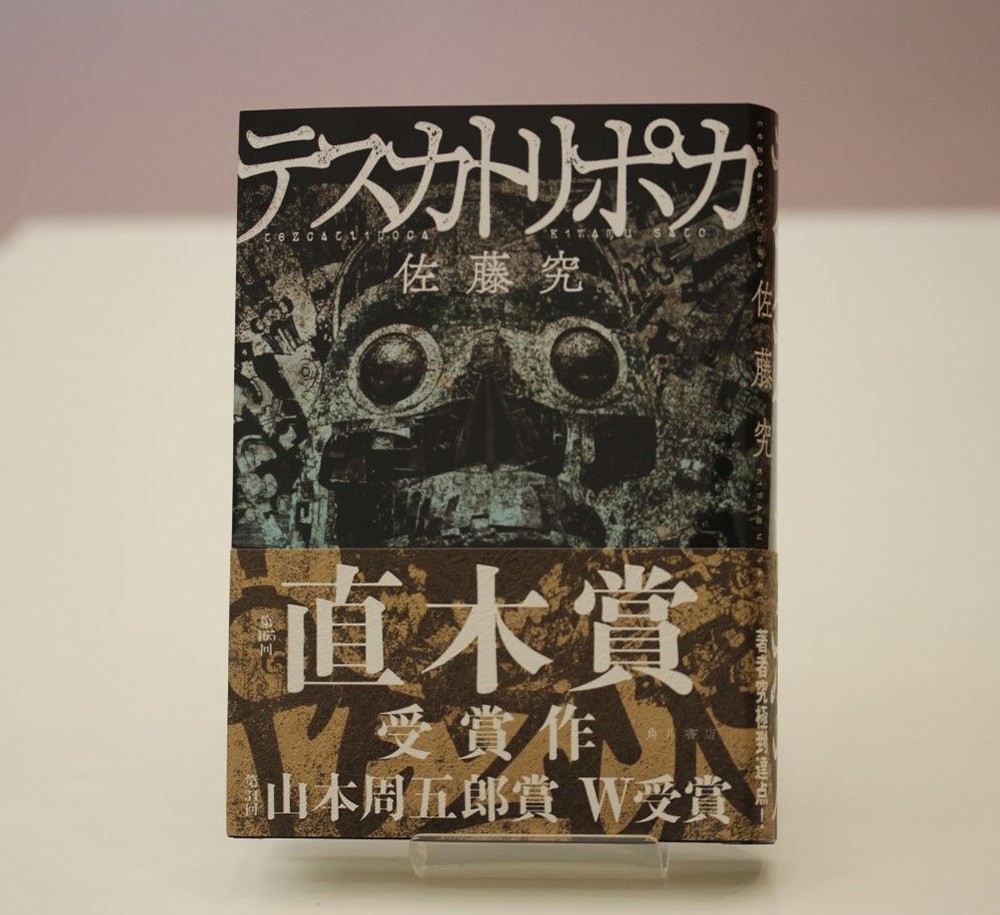

今一番ヤバい小説『テスカトリポカ』が直木賞。その圧倒的面白さは作者の人生にあった!?

山本周五郎賞と直木賞をW受賞した『テスカトリポカ』は、麻薬密売と臓器売買の現実と神話が交錯する暗黒小説だ。「どんな酷い目に遭ったかがその人の個性で、その酷い目を皆さんに披露してお金をいただいている。そんな感覚があります」と語る作者の佐藤究さんの歩んできた人生とは?

- CREDIT :

文・写真/村田らむ(ライター、漫画家、カメラマン、イラストレーター)

佐藤究さん(44)は東京在住の小説家だ。

今年2月に上梓した『テスカトリポカ』(KADOKAWA)は、第34回山本周五郎賞、第165回直木三十五賞と2つの大きな賞を受賞して話題になった。

『テスカトリポカ』は、麻薬密売と臓器売買という目を覆いたくなるような残酷な現実と、恐ろしいアステカの神話が交錯する暗黒小説だ。随所に、読んでいるだけで脳が焼きつきそうな、鮮烈な暴力表現があるのが特徴だった。

とにかく面白くて、ボリュームのある本なのに気がついたら徹夜で読み終えてしまった。

佐藤さんはどのような人生を歩み、骨太なロマンノワールを書きあげたのか? KADOKAWA本社の会議室でお話を聞いた。

山本周五郎賞と直木賞をW受賞

「ちょっと裕福な人たちが家を建てているような地域に生まれました。ただしうちは木造アパートでお金がなかったですけど。父親はペンキ屋で小学校の頃からちょくちょく手伝っていました」

佐藤さんのお父さんは生まれこそ東京の人だったが、長年、福岡に住む間にすっかり九州男児になっていた。大学時代は重量挙げの大学選手権チャンピオンになるような、力強い父親だった。

「大胸筋が動く親父ですから、普通の反抗期では通じないわけです。フィジカルが違う。小さい頃は親父中心の世界で嫌だったんですけど、全日本プロレス中継を見ると、親父よりヤバそうなのがボンボン出てて、それで世界が広がったという感じがありました」

佐藤さんは自然とプロレスラーになりたいと思うようになったという。

その頃は小説家には憧れていなかったのだろうか?

「僕が子供の頃は、今に比べたら情報を得づらい時代でした。風のうわさで、『ヤコペッティ監督の作品はヤバいらしい』という情報は入ってきたのですが、小学生の僕にヤコペッティ監督の作品を観るすべはありませんでした」

グァルティエロ・ヤコペッティはイタリアの映画監督で、『世界残酷物語』や『ヤコペッティの残酷大陸』など猟奇的なドキュメンタリー風作品を作っていた。

「“ヤコペッティ”という響きからインスパイアを得て、洞窟に巨大な脳みそが現れてそれと戦うような……今思えば『スターシップ・トゥルーパーズ』みたいなお話を書きました。それをクラスに回して読んでもらったら、みんな面白がってくれて、受けるんだなと思いました。

ただ、当時の福岡には、良くないことですけど『物書きなんて、男の仕事じゃねえ!!』みたいな雰囲気がありました。小説家への興味は公言せず、プロレスラーを目指しました」

中学校には当たり前だがプロレス部はなかった。当時は総合格闘技とかもなかったため『柔道部で寝技を覚えよう』という発想もわかなかった。

「コスチュームがプロレスラーと似ているという理由で水泳部に入りました。水泳部に入ったら、プールの使えない1年の半分は休みだろう……という考えもありました。

でも水泳部の顧問が本格的なバドミントン経験者で、冬場は強制的にバドミントンをやらされました。ヨネックスのラケットとかも買わされて、大会にも出場させられて。当然、惨敗するんですけど、『俺たちは本当は水泳部なんだよ!! ちくしょう!!』って悔しかったですね」

大学進学はせずに父親の仕事を手伝う

「中学2年で、新日本プロレスで活躍したスコット・ノートンというプロレスラーを間近で見たんです。身長190センチ、腕周り61センチ。脂肪がなくて冷蔵庫みたいな身体をしてるんですよ。その身体を見て、『これは無理だな……』って諦めがつきました。

その後、福岡大学付属の男子高(現在は共学)に進学しました。不登校ではなかったですけど、学校は嫌いでしたね。戦いのリングに上がる夢は少し残っていて、フルコンタクト空手とかを習ったりしたんですけど、怪我もあって諦めました。

それからはだらだらと本を読んで過ごしていました。当時は『審判』(フランツ・カフカ)とかを読んでいました。自分でも小説を書こうと思って、草稿とかメモとかを書き溜めてましたけど、書けなかったですね。自分では書けると思ってたんですけど。『書けないもんだなあ』と思いました」

大学へは進学しなかった。高校を出るとすぐに、父親の仕事を手伝いはじめた。

「親父はバン、僕は軽トラで現場に行ってペンキを塗ってました。でも四六時中、九州男児の父親といるのは厳しかったですね。8カ月くらいで辞めてしまいました。

辞めた後は、新幹線の車内販売のワゴンに飲料などをセットして持ち上げる仕事をしました。結構な力仕事で、たぶんこの頃がいちばん身体がでかかったですね。

一度シフトに入ると翌日の始発まで担当するので、1日家に帰れないんですが、当時は実家に暮らしていましたから、むしろ親父のいる家に帰らなくてすむのは助かりました」

19歳頃、友人の叔父が経営する健康商品の会社の倉庫係で働かないか?と誘われた。

「二つ返事で入ってみたら、実際にはパソコンで社報などを作る仕事をまかされました。そこでパソコンの使い方や編集ソフトの基礎的な使い方を覚えたのが、のちのちすごい役に立ちました。

あと社長の友人に詩人の河村悟さんという方がいらっしゃいました。この人との出会いはすごく大きかったですね。

河村さんからは、書くこと全般についていろいろお話をうかがいました。中でも、『言葉というのは怖いものなんだよ』というのがいちばん勉強になりましたね。

河村さんから学んでなかったら、いまだにゲームをするような軽い気持ちで文章を作っていたかもしれません。言葉というのは使い方によっては人を殺す凶器にもなる、と若い時に知れたのは良かったです」

佐藤さんはその会社で6年ほど働いた。働きながら、いよいよ物書きになろうと心を決めた。

「正社員になったんですが、社長にお願いして契約社員に戻してもらいました。出勤も週3日だけにしてもらい、代わりに生活の保障はなくなりました。自らダウングレードした形ですね。月収も20万円を切りました。

そうやって無理やり時間を作って小説を書きはじめました」

群像新人文学賞で優秀作を受賞

書き上げた後は河村さんに勧められた第47回群像新人文学賞に応募し、優秀作に選ばれた。単行本にはならないと言われていたが、1年後には単行本として出版された。

「優秀作は次点なので2位です。自信過剰なんですけど、あのときは優勝すると確信してました。銃爪(ひきがね)を引いた時には確かに『的に当たった』という感覚があったのに、実際には的には弾痕が残っていない。

『あの弾はどこにいったんだろう?』という感覚になりました。実は今でもその感覚は残っています」

その後、小説の仕事が増えたわけではなかったが、福岡には飽きがきていたので、26歳の時に上京することにした。

「僕より先に、弟や友人たちが上京してたんです。すでにみんなが働いていた、高円寺にある血液検査のキットにラベルを貼るアルバイトをすることにしました。お金も全然なかったので、高田馬場の弟の部屋に押しかけて住まわせてもらいました」

弟の部屋は、玄関、トイレ共同、風呂なしのアパートだった。暖房もない部屋で、窓にはアルミホイルを貼って断熱していた。佐藤さんは当時、段ボールを机にして原稿を書いていたという。

「すぐに高齢の大家さんにバレて、追い出されてしまいました。僕だけではなくて、弟も一緒に追い出されました。僕も厄介そうな見た目ですが、弟は弟で両腕にタトゥーが入っていたりするので、大家さんとしてはかこつけて追い出したかったんだと思います(笑)」

ちょうどその頃『サージウスの死神』が単行本になり、印税が入ってきていた。佐藤さんは少しグレードアップしたマンションを借りることにした。

「新中野で築年数の古いマンションを借りました。窓を開けると真正面にあったパチンコ屋のピエロの像がドーンと見えるんですよ。それが気に入って契約しました。

そのアパートには網戸があったんですが、『窓に網戸がついてる!! 俺は勝ち組になった!!』と思ったのを覚えています」

佐藤さんの弟も住む家を失っていたので、そのマンションに2人で住むことにした。しかしそこにもあまり長く住んでいられなかった。

小説の資料用に持っていた模擬刀をめぐって、あるトラブルに巻きこまれた。そして、大家からは「出ていってくれ」と事実上の宣告をされた。

「なにかをなす前にいつも事件が起こる。トラブルばかり続いて金はなくなるし、小説も全然書けない。書いても売れない……。もう全部諦めて、福岡に帰ろうかと思いました」

自暴自棄になりかけたときに立ち直ったきっかけ

それでもとにかく住む場所を見つけなければならない。ジャージとサンダルとラフなスタイルで新宿区百人町の小さな不動産屋に顔を出した。

「不動産屋さんの爺さんに、『トイレも風呂もない部屋でいいよ』って言ったら、『トイレくらいあったほうがいいでしょ』と言いながら、すぐに物件を紹介してくれることになりました」

お爺さんは店の外にとめてあったママチャリにまたがった。佐藤さんの自転車は用意されてなかった。お爺さんは遠慮せずに走り出した。佐藤さんは、しかたなくお爺さんの自転車の横を伴走しはじめた。

ちょうど空からは雪が降ってきた。

「爺さんに食らいつくように走っていたら、頭の中で『ロッキーのテーマ』がかかったんですね。その時、ふっと胸のつかえが取れたんです。

もう1回チャレンジしてみるかって思いました。人間、何をきっかけに立ち直るか、わからないものですね(笑)」

新たに住んだ物件は歌舞伎町近くのラブホテル街で、あまり治安は良くなかった。だけど、当時の佐藤さんにとっては逆に住みやすかった。街に馴染めた。

佐藤さんは、いろいろな人種が混在する街百人町を、かつて賞金で旅行したニューヨークのブルックリンと重ね合わせた。

「模擬刀のトラブルを題材に『ソードリッカー』という小説を書きました。そしてこれがひどくコケました。売れなかった。単行本にはなったものの、本当に無反応でした。

そこから仕事がとだえて、自分でも方向性がわからなくなって、真の暗黒時代に突入しました」

それでも佐藤さんは小説を書いた。しかし編集者に原稿を送っても「ボツ」という返信すら来なくなった。

佐藤さんは、警備員の仕事をしたり、郵便局の仕分けの仕事をしたりして、糊口をしのいだ。作家としての収入はほぼなく、自称作家を名乗っているだけのヤツだと自覚もしていた。

どん底の中で出会った思い出深い人たち

僕がずっと読んでいた、チャールズ・ブコウスキーやレイモンド・カーヴァーなどの作家たちってすごい苦労してるんですよね。『酷い目に遭うことが作家の使命』というのって、あると思うんです。

どんな酷い目に遭ったかがその人の個性で、その酷い目を皆さんに披露してお金をいただいている。そんな感覚があります」

佐藤さんがどん底にいる時は、出会う人も個性的だった。作家の知り合いはまったくできず、元特殊部隊の人間、ベンチプレスで200キロを挙げる怪力料理人、総合格闘技のチャンピオン、中国武術家など一筋縄ではいかない人たちと出会った。

「彼らのような存在感のあるキャラクターにも恩を感じますが、そうではない人たちも大事でした。自分が売れてしまったら、出会う人も基本的に売れている人ばかりになります。対談の企画などがそうですね。

でも売れてない時に出会う、『駄目になっていく人』『何者でもない人』そういう人たちと対等な関係で出会って話をするって、作家にとってすごく貴重なことなんだと思います。

僕自身は落ちぶれている状況でも、書くのは楽しかったですね。そこは空虚な感じにはならなかったです」

そんな2015年、佐藤さんはゾンビ小説のアイデアを思いついた。編集者と相談したかったが、ずいぶん仕事をしていなかったので、喫茶店に呼び出したりするのは申し訳なく感じた。

それで過去の受賞者などが呼ばれる文芸のパーティーに顔を出して、その際に編集者に相談した。編集者には「江戸川乱歩賞に出されたらどうですか?」と言われた。

「江戸川乱歩賞は一般の人も応募できる賞です。つまり『新人からやり直したらどうですか?』という意味合いがあったと思います。

誰かほかの編集者を紹介してもらえるんじゃないか?と期待していた自分は甘かったと思いました。でも落ち込んだりは全然しなくて『その手があったか』と考えました」

佐藤さんはゾンビ小説を書いていたが、すでに江戸川乱歩賞の規定枚数を大きく超えてしまっていた。仕方なく3カ月くらいで別の小説を書き、江戸川乱歩賞に応募した。結果は小説誌に1次通過の名前が載っただけで終わった。

「江戸川乱歩賞は簡単な賞ではないから、1次通過でも名前が載ったら仕事が来ると思ったんです。誰かに気づいてもらえて、呼び戻してもらえると……。でも誰からも連絡はありませんでした。

そこでようやく、本当に自分の立ち位置を理解しました。ふっきれました。ペンネームも変えて、今までとは別人として作品を書き、翌年の江戸川乱歩賞に応募しました」

江戸川乱歩賞を受賞、賞金を元手に次作を執筆

「乱歩賞をとっていちばん大きかったのは、賞金1000万円をいただけたことですね。それだけあれば1年間は確実に小説に専念できる。そして失敗しても立て直す余裕がある。ただ、今後は額が変わるらしいんですが……。

1000万円ももらってプロになれないんだったらもう専業はあきらめて、副業でボツボツ書いていこうと思いました。無理やり夢を追いかけると悲惨な目に遭うことは、よく知っていましたから。

賞金は全部、次回作の取材費に使ってやろうと思いました。ただいくら資料を買っても、取材旅行しても、意外とお金って使えないんですね(笑)。壊れたパソコンを買い替えたりして、結局300万円くらい使った時点で、作品が書き上がりました」

佐藤究名義の2作目『Ank : a mirroring ape』は、第20回大藪春彦賞、第39回吉川英治文学新人賞と2つの大きい賞を受賞することができた。

「それで小説家を専業でやっていこうと思えるようになりました。

専業にすると、専業でしかできない作品に取り組めます。副業だと、時間がないからロケとかしづらいし、書く題材も限られてしまいますね」

そこからは順調に依頼は増えていった。

2017年には編集者から『テスカトリポカ』のオーダーがあったという。

「『日本版の映画『ダークナイト』(クリストファー・ノーラン)みたい作品を書きませんか?』と編集者から提案されました。

最初は福岡を舞台にしようと思っていて、取材をしたんですがしっくりこなくて、結果的に神奈川県の川崎市を舞台にしました。

途中で骨折したこともあって、なかなか取材が思うようにはできなかったのですが、犯罪ジャーナリストの方に具体的な話を伺ったり、日本国内で死を感じられる場所に出向いて空気感を味わったりして仕上げました」

『テスカトリポカ』は実に3年半の歳月をかけて完成した。佐藤さんは、一作にかなりの時間をかける、寡作な作家だ。

「『ゴルゴ13』のような気持ちで書いていますね。作品数が少ない分、一度外したら次はない。実際『ソードリッカー』の時に、一度外すとどうなるのか味わっていますし、緊張感はあります」

『テスカトリポカ』は結果的には、山本周五郎賞と直木三十五賞のダブル受賞という最高の形になった。山本周五郎賞と直木三十五賞は同時に受賞できないというジンクスがあり、実に17年ぶりの史上2度目のダブル受賞になった。

賞を獲得した時はどのような感想だったのだろうか?

抜け出した「賞レースの地獄」

小説というジャンルでは、編集者の思惑もありますし、自分に参加の意思がなくても賞レースに参加させられます。そのストレスから抜けられたというのは、大きいですね。

もちろん光栄だったんですけど、受賞後はインタビューや企画などが目白押しでものすごい忙しいんですね。今は翻訳版のための読み返しで忙しくて、ボロボロになってます。感情も希薄になってきました。

せっかく受賞できたのに、コロナ禍のせいで打ち上げもいっさいできなかったですし。なんか、ずっと罰ゲームを受けている感じです。

ただ、贈呈式後のパーティーもなかったので、学校が苦手だった落ちこぼれとしては、そこで諸先生方からの訓示を受けずにすんだのは、ちょっとだけほっとしましたけど(笑)。

次回作は調べはじめているのですが、まだ作業には入れていないですね。とりあえず『テスカトリポカ』よりは短いスパンで完成させる予定です」

佐藤究さんの新作小説を心待ちにしたい。

村田らむさんの連載の記事一覧はコチラ。