2022.01.01

桐谷健太が1970年の沖縄にタイムスリップして見たものとは?

沖縄好きの桐谷健太さんが主演を務めた映画『ミラクルシティコザ』は、主人公が1970年の沖縄にタイムスリップするという奇想天外な設定。ベトナム戦争下の沖縄を舞台にしたロックンロール・エンタテインメントってどんな映画? オール沖縄ロケで濃密な時間を過ごしたという桐谷さんに話を伺いました。

- CREDIT :

文/木村千鶴 写真/トヨダリョウ スタイリスト/岡井雄介 ヘアメイク/石崎達也

CMをきっかけに大ヒットした『海の声』が三線を弾きながら歌う島唄風の楽曲だったこともあり、桐谷さんと沖縄はイメージがぴったりと重なります。自身も沖縄には縁のようなものを感じているとか。

── 沖縄を舞台にした映画の出演依頼があった時にはどう感じましたか。

桐谷 話をいただいた時、僕は母親と旅行をしていまして、ちょうど海のそばにいたんです。マネージャーさんからの電話で「台本が面白い映画の話が来ている。沖縄ロケだよ」と聞いて、“あ、なんか良いな、この感じ”ってその時に思いました。

── 今回の映画は現代のコザ(現・沖縄市)に住む若者、翔太が亡くなった元ロックンローラーの祖父ハルに体を乗っ取られ、1970年代の沖縄にタイムスリップして波乱を巻き起こすという奇想天外なストーリーです。桐谷さんは翔太の魂が乗り移った70年代のハルを演じていますが。

桐谷 脚本の着眼点が面白いと思ったし、監督の作品に対する熱い想いもすごく伝わってきました。撮影はコロナで3度も延期されましたが、延期になってもその都度スケジュールを調整して、どうしても出たいと思ったんです。

桐谷 僕は何度も沖縄に来ていましたけど、どちらかというと自然の多いところや離島に行くことの方が多くて、実は今回の映画の舞台となったコザは初めてだったんです。でも今回行って、沖縄とコザのことが更に凄く好きになりました。実際に現場に行くと、出演者のほとんどが、沖縄の役者さんであったり、芸人さんだったり。その中でこの役をやれて、僕はめちゃくちゃ楽しませてもらいました。

── 撮影現場は楽しかったんですね。

桐谷 はい。「あ〜、この感じ大事だな」って思いました。もちろん、映画は観てくださる人が楽しめたり、感動したりできることが大前提ではあるんですが、作っているみんなが楽しいとか充実しているとか、良いものができてるんじゃないかとワクワクするとか、そういう感覚を大事にしたい。もちろん苦しいこともあるかもしれないけれど、それさえも楽しめる感覚を、改めて純粋に思い出させてくれた作品でもありました。

明日は死ぬかもしれないから、という米兵のリクエストに応えて

桐谷 コザは沖縄の歴史の中で、ある種代表的な場でもありますからね。もちろん資料を見たりもしました。でも、撮影に入る前に現地でいろんな人に直接話を聞くと、やっぱり資料を読むのとはまた違って、なんというか、人のフィルターを通して聞いた話というのが、一番(心に)入ってきたかもしれません。活字で読んで想像することは作品に入る前に毎回必ずしますけど、それとは違う、生の声というか。そこもある種、運命を感じるというか、誰に何を聞いたのかということが役作りに対して大きいと思いました。

桐谷 そうですね、エキストラで来てくださった皆さんの中にも、映画の内容を聞いてお手伝いしたいと申し出てくれた人がたくさんいましたので、それはうれしいことでした。沖縄の人って沖縄のことを愛している方が多いので、70年代のことも、その時代に生きていない人でも、おじい、おばあから話を聞いて知っている人が多いんです。その皆さんが凄く力を与えてくれた、パワーをくれましたね。

── この映画には、実際その当時にコザで活躍していた「紫」というバンドが、楽曲提供してくれています。紫は今も現役でライブ活動を続けていますが、バンドメンバーの方とは直接お話されましたか。

桐谷 ドラムのチビさんからはたくさん話を聞きました。当時、ライブに来るお客さんは、皆ベトナムの戦場を行き来する兵士なんですね。だから、昨日喋っていたヤツが次の日には天国にいっちゃったって話はザラだし、チビさんがスネアでドラムを連打すると、銃撃の音がフラッシュバックしてしまって、武器を持ってバンドのメンバーに襲い掛かって来た兵隊がいたとか、実際にその場にいたら怖いだろうなって思う話も多かったですね。

桐谷 バンドを始めた頃は米兵たちも上から目線で、ディープパープルをやれとか、どこそこのバンドをコピーしろとか言ってきたけど、だんだん戦況が悪くなってくると、兵士たちも祈るように「明日は死ぬかもしれない、だからあの曲をやってくれないか」と頼んでくるようになったそうです。自分達がずっと演奏しているうちに、米兵たちがリスペクトしてくれるのも感じた、とおっしゃってました。

── 皆さんそれぞれに複雑な思いがあるのでしょうね。

桐谷 もちろん、沖縄の方達の中には、米軍のことを憎んでいる人もたくさんいるし、そう思われて仕方ないことが実際たくさんあった。ただ、ずっと接してきたチビさんたちからすると、次第に「こいつらも被害者だ」と感じたそうです。すべて戦争が起こした。全員を狂わせてしまうのが戦争だと、改めてハッキリと戦争なんか嫌だと感じました。ベトナム戦争は第二次界大戦と違って兵隊に行きたがる人がいなかったから、そのあたりの不良たちを集めて戦場に行かせていたという部分もあるみたいで。その客を相手にバンドをやっている人たちだから、ものすごい肝も据わっているんです。チビさんも身長は低いけど、他のメンバーが殴られないように絶対にステージの上に客は上がらせなかったって。

── 命がけですね……。

自分が気持ちいいと感じることには、間違いはないですから

桐谷 役で歌う時は、その役の感覚を大切に歌いますが、僕自身でいうと、どうであれ気持ち良く歌えたら正解みたいなところがあるんです。もちろん聞いている人が気持ち良くなってくれたらうれしいとは思うんですけど。でもそこって、こちらからは選べないじゃないですか。人によっても捉え方は違うだろうし。さっき言った、現場が楽しいのが大切というのと同じで、自分が気持ちがいいとか楽しいと感じることには、間違いはないと思うので。

それは歌を歌っている時には大事なことで、人に気持ちよく聞いてもらうためにこうして歌おう、なんて思って歌っていたら自分も気持ち良くないし、聞いてる人も気持ち良くないかもしれない(笑)。この役の場合、ライブのシーンは実際に外国の方やエキストラさんが入って盛り上がっている状態を、同時録音しているんです。そこはハル(桐谷さんが演じた役)の生きる場所でもありますからね、その感覚で歌っていました。

桐谷 美術的な演出はあるでしょうけど、基本的に今もある場所での撮影でした。コザの街には当時の面影がまだまだ残っているんです。メンバーが出入りしているバー、あの、米兵たちが出兵する前に1ドル札にサインして壁に貼って、また帰ってきてこの1ドルで飲むぞと願をかけていった場所は実際に今も営業しています。でも今はほとんど、恋人たちが1ドル札を貼っていますけど。何をしとんねんって思いました(笑)。

── ワハハ、そんなことになっているんですね。ところで、“演じる時に楽しみたい”という感覚は以前からそう考えていたんですか?

桐谷 以前はそんな余裕はなかったかもしれないですね。ある種、もっと役に入らないといけないと思い詰める感じがあったかもしれません。でも今は、“入って抜けて、入って抜けて”が気持ちいいなって。助走があって、用意スタートでバンとそれ(役)に入れて、あとは大阪の兄ちゃんに戻っていく。自分の真ん中に帰ってくるような感覚に、ちょっとずつ変わっていったのかもしれないです。

桐谷 そうですね、もちろん自分のやる役を創造することにも、間違いなくベストを尽くしてやるんですけど、それプラス、いろんな経験をするなかで、自分の人生を豊かにしたい、クリエイトしたいという思いが凄く強まったんだと思います。視点が大きくなっていったんでしょうね。

力んでしまうと、いざという時に力が入らないんです

桐谷 そう、その方が僕は集中できるんですよ。例えば「俺はやるぞ、やるんだ!」ってずっと力んでいると、いざ力を入れたい時にそんなに強くない、みたいな。芝居とまったく違う世界観や、な~んにもしない時間を入れた方がスパンっと行ける。なんでもそうだと思うんですけどね。

── なるほど。

桐谷 間に違うこと入れたり、自分の好きなことしたり。あえて何もしなかったり。でも役者という仕事のコアな部分は変わらないまま、いろんなところが拡大、拡張している感じなんじゃないですかね。

── 若手の頃は、どうしても自分の場所を確保するために、必死になりすぎて力んでしまうのですね。

桐谷 それはそれで素敵なことだと思うんです。僕も一点集中して他のことが見えなくなってしまう方なんで。でもやっぱり、心を緩めて周りをファ〜っと見てみると、いい感じに力が抜けていくんですね。インパクトの瞬間に力やエネルギーを出す。以前は全部インパクトにしようと思っていたから、逆に止まっているみたいな感じだったかもしれない(笑)。力が抜けた時のほうが“らしさ”が出る気がします。みんながみんなそうかはわからないですけど。

桐谷 さまざまなものに影響を受けているでしょうね。人との出会いでつくられてきている部分もあると思いますし。いろんな経験をして「あ、これかも」という瞬間はあると思う。その経験が自分を育ててくれているというか。

── 誰というのではなく、さまざまな“人”や“こと”に影響されて、今があるんですね。では最後に、映画の見どころを教えてください。

桐谷 この映画はロックンロール・エンタテインメントしてます! 物語は史実に基づいていますが、監督は「説教じみた堅苦しい映画にはしたくない」って言っていましたし、まさにそういう感じになっていると思います。ぜひ映画館で、爆音で楽しんでください。観た後にスッキリすると思うので!

── 桐谷さんのライブが同時録音なのも見どころですよね。

桐谷 はい、ラップのところ以外は全部同録で撮っています。最後のライブシーンも臨場感たっぷりです!

●桐谷健太(きりたに・けんた)

1980年2月4日、大阪府生まれ。血液型O型。2002年、ドラマ『九龍で会いましょう』(テレビ朝日系)でデビュー。2008年、ドラマ『ROOKIES』(TBS系)に出演し人気を博す。以降、映画、ドラマなど数多くの作品に出演。主な作品に映画『GROW 愚郎』(2017)、『火花』(2017)、『ビジランテ』(2017)、ドラマ『JIN-仁-』(TBS系)、『龍馬伝』(NHK)、『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』(テレビ朝日系)、舞台『醉いどれ天使』(2021)ほか。2016年、ミュージシャンとしてアルバム『香音-KANON-』をリリース。同年『海の声』で「第58回日本レコード大賞」優秀作品賞を受賞。NHK紅白歌合戦にも出場。趣味は旅。特技はどこでも眠れること、ドラム、三線。

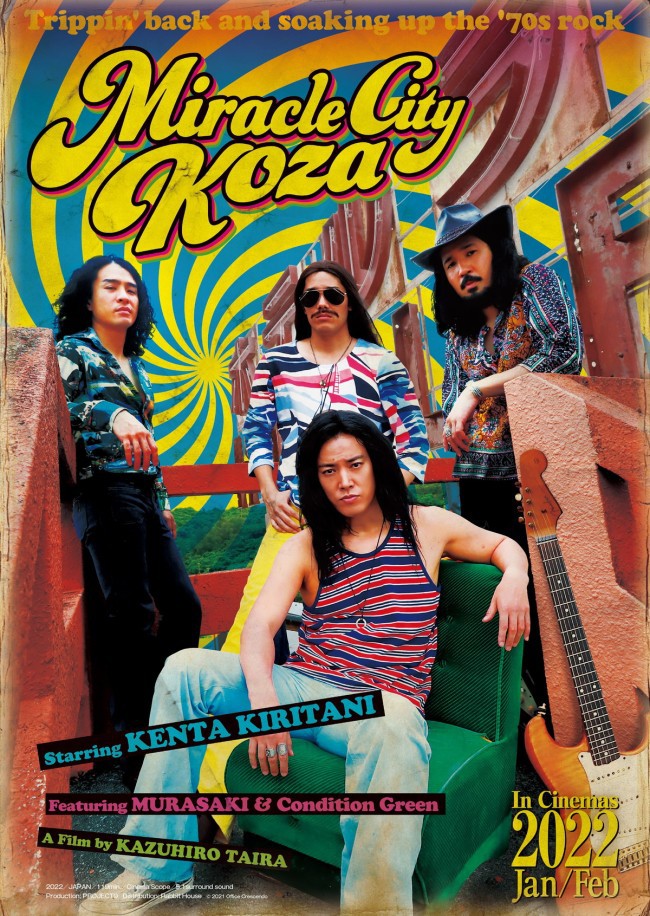

■『ミラクルシティコザ』

沖縄・コザを舞台に、70年代と現代が交錯するタイムスリップ・ロックンロール・エンタテインメント。かつて隆盛を極めた街コザは、今やゴーストタウンの一歩手前となっていた。そこで暮らす若者・翔太の祖父ハルは、若い頃はベトナム戦争に向かうアメリカ兵たちを熱狂させた伝説のロックンローラーだったが、現在はただの変わり者として周囲から疎まれている。そんなある日、ハルが交通事故で亡くなってしまう。現世に心残りのあるハルは翔太の体を乗っ取り、翔太の魂は1970年代へと飛ばされる。翔太の魂が体に入ってしまった70年代のハルを桐谷健太が演じる。また、1970年代に沖縄で活躍した伝説のハードロックバンド「紫」のメンバーが、ストーリーに共感し代表曲を提供。主題歌は「ORANGE RANGE」の「エバーグリーン」。監督/平一紘。2022年2月4日から新宿武蔵野館ほか全国順次公開。

■お問い合わせ

ゼニア カスタマーサービス 03-5114-5300