2018.10.23

90年代UKストリートは現代にどう影響したのか? デザイナー渡辺真史が完全解説

このところ、メゾンブランドを筆頭に世界がさらに「ストリート」に注目し始め、そしてその力を取り入れ、次のファッションシーンを築き上げようとしている。何故「ストリートカルチャー」はそこまで魅力的なのか。90年代のロンドン・ストリートカルチャーを過ごしてきた、「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」デザイナーの渡辺真史さんに、当時の話を聞いてみた。

- CREDIT :

取材・文/吉岡加奈、写真/中田陽子(MAETICO)

90年代、ロンドンストリートはなぜ面白かったのか?

── そもそも、ロンドン行きを決めた理由は何だったのですか?

渡辺真史(以下、渡辺) 1994年か、1995年ぐらいの日本は、どちらかというとアメリカのストリートカルチャーが主役でした。そこに横から突き刺してきたかんじで、イギリスの音楽カルチャーが入ってきた。その後、世界の都市のスナップ写真を載せた雑誌『STREET』(注釈※1)が出てきたりして、ロンドンのストリートカルチャーを目にするようになっていたんです。そうやって情報が増えてくると、これはアメリカ、これはイギリス、これは実はイタリアみたいな、区分けが見えるようになりますよね。それで、中でもイギリスにはツイストしている文化があるんだ、と分かってきたのが最初のきっかけです。

ツイストの感じを説明すると、例えば、ロッカーズにしても元来はマーロン・ブランドの『The Wild One』とかのバイクのノリだったものが、イギリス・ロンドンに渡ってモディファイドされて生まれたスタイルですよね。パンクシーンも同じで、元来はアメリカで起こったパンクという音楽がイギリスに渡り、マルコム・マクラーレン(注釈※2)がモディファイドしてロンドンパンクへ変わっていった。そのイギリスのモデファイの仕方が、ちょっと洗練された都会的な感じがして。アメリカにはない良さがあるな、と気になっていったんです

渡辺 当時はクラブミュージックにハマっていたんです。そこでかかっているハウスとかテクノは、シカゴとかデトロイトといったアメリカで生まれてたものですよね。それがイギリスに渡って、ドイツのジャーマンテクノとかと重なって、シーンがまた育っていったのをクラブの音楽で知ったわけです。僕がヨーロッパに向かった大きな理由の1つは、アメリカで起きたことが、どうイギリスでモディファイドされていくのかということに興味を感じたからなんです。当時のイギリスのストリートカルチャーや、クラブカルチャーと、そこから出てきたデザイナーや、アーティストがすごく格好良く見えたんですよ。例えば、ダミアン・ハーストや、アレクサンダー・マックイーンがいたりとか、音楽であればゴールディが出てきたりとか。アメリカに行こうかなとも思っていたんですけど、そんなこともあり、90年代半ばの自分はイギリスへ行って、そこからアメリカを見たいなと思ったんです。

── たしかに、外から見ても90年代のロンドンは面白かったですよね。

渡辺 90年代半ば、ロンドンは元気だったんですよ。それと自分の好きなものがロンドンにあったんです。レイヴカルチャーがあったり、スクワットパーティ(注釈※3)があったり、ホームパーティがあったりとか……って、言うと、遊んでるだけじゃん! みたいな話なんですけど(笑)。

── 初めてロンドンに行ったのは、仕事だったんですか?

渡辺 94年に初めて、『CHECK MATE』(当時、講談社から刊行されていたファッション誌)の撮影で行ったんです。でも、その前から行ったこともないのにロンドンに住むことを決めていたんですけど(笑)。実は、当時、付き合ってた彼女がカメラマン志望で、サンフランシスコのアートスクールへ行っていたんですけど、ニューヨークへ行くと言われて。それで、「自分の人生は自分で切り開かなきゃダメだな」と思って、じゃあ自分はどこがいいかなと思ったらロンドンがふと浮かんで。実際に行ったのは、25歳になってからですけど。

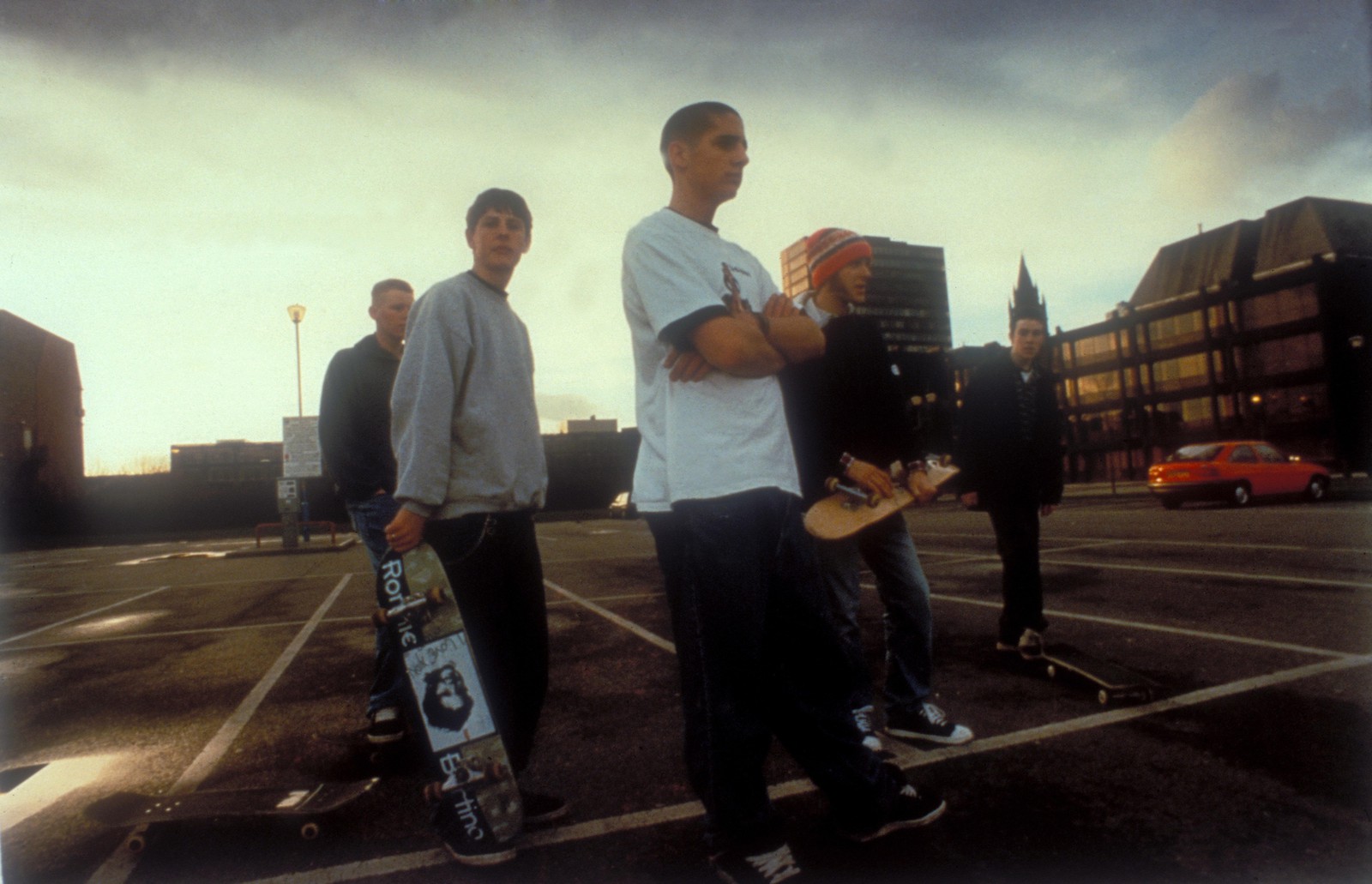

渡辺 いわゆるイギリス的なストリートファッションのなかに、パンキッシュな要素があったり、サヴィル・ロウのようなクラシックなメンズウェアをベースにしていたり、それを切り刻んで崩して着ていましたね。そこにヒップホップの要素が入ってきて、アメリカナイズされたロンドナーズ(注釈※4)やイギリス人が出てきて。さらに「PALACE SKATEBOARDS」(注釈※5)の前身になるような、「SLAM CITY SKATE」(注釈※6)や「insane」(注釈※7)とかのスケートブランドとか、少しアメリカナイズされているけど、でも実際アメリカにはなさそうなブランドがチラホラ出てきたり。

ロンドンにいると、ロンドンっぽい格好をしている人たちは意外と街に馴染んじゃう。だけど、そこにアメリカンカルチャーを感じる格好をしている人たちを見ると、それが際立って見えた。東京・原宿のカルチャーとも交流のある「GIMME FIVE」(注釈※8)のマイケル(・コッペルマン)のチームもいたりして、「A BATHING APE®」をロンドンで見ると、着ている人たちがファッションリーダー的な人たちだったりするから、すごくカッコ良かった。場所が変わって着てる人たちが変わってくると、ブランドのイメージもファッションのイメージも違うんだなと思ったりもしましたね。

もちろんオアシスやブラーといったブリットみたいな人たちは、モッズベースのファッションをしたり、オイ・パンクベース(注釈※9)のファッションで「FRED PERRY」のポロシャツを着て、細身のパンツ履いて「Dr.Martens」みたいな。そんな風にいろんな国の色んなカルチャーが入っているのも、ロンドンの面白さのひとつですよね。

90年代ロンドンで体感したストリートという文化

── ロンドンはヨーロッパの中心でありながら、人種もいろいろ、様々なカルチャーが交錯していて、雑多なイメージがあります。

渡辺 ロンドンの立ち位置はヨーロッパの中でもハブ。だから、いろいろな国のさまざまなファッションが見れた。それはまさしく自分の好きなファッションでしたね。「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」もそうですけど、東京ベースではあるけど、いろいろなところへ旅をして、いろいろな土地の良さを入れ込んだファッションが自分の中ではストリートだと思っているんです。ガチャついているといえば、そうなんだけども、自分が生きてきたライフスタイルに即したものが少しづつ取り入れられていて、その人のスタイルになっていく。それが自分の好きなファッションなんです。

渡辺 すごく良かったと思います。自分の物作りや生き方、考え方にもすごく影響したし、当時は自分も25歳で多感なときだったので、自分は何が好きなのか? 自分のルーツは? 日本人というマイノリティである自分にはどんな格好が似合うのか? と考えるようになっていましたね。

── ちなみに当時はどんなブランドや、着こなしが好きだったんですか?

渡辺 当時は20代で、レイヴカルチャーが好きだったんで、基本ヒッピーでした。ロンドンへ行った当時も、すごくヒッピーぽい格好をしてました。そこから段々とオーセンティックなものを合わせていくようになるんですけど、例えばワークパンツだったら「Dickies」をはいたりとか、ポロシャツだったら「LACOSTE」や「FRED PERRY」だったり。そういうものに古着を合わせたり、当時のロンドンのスケートのものが入ってきたり、言ってみればグチャグチャでしたね(笑)。

渡辺 そうなんですよ。「Dr.Martens」のブーツだったり、ジャケットを着てスケートしてたりとか。そのフリースタイルな感じがすごくかっこよかった。スケーターの良さって、決まりがなく自由なところだと思うので。

── ストリートカルチャーは、反体制から生まれたものでもあるかと思いますが、ロンドンはまさにそれが色濃く出ている都市でもあるかと思いますがいかがでしょうか?

渡辺 ロンドンで僕のが感じたのは、やはり階級=クラスに対して、いわゆる抑圧を跳ね返す力、カウンターカルチャーが強いということです。トラディショナルで堅い国だけど、それに対して労働者階級の人たちが、「何くそ」ってやるパワーがストリートカルチャーを作ってきたし、音楽にもアートにも何か誇れるメッセージがあったし、いい意味での突き抜け感があった。自分はそのリアルな現場を見て「実際にこの人たちは、こういう中でやっているんだ」と影響も受けましたね。例えば、40歳代や50歳代になってもクラブでガッツリ遊んでいる人たちがいるんですよ。そういう人たちを見るとホッとするというか。オシャレも遊びもやりたいだけやればいいんじゃんみたいな。もちろん歳をとっていくと、責任も伴っていくんですが、当時は、大人になったらこうでなくてはいけない、という思いが強かったんですが、その大人像がイギリスに行ったことで、自由になりましたね。

渡辺 100%ですね。そこを言葉にするかどうかは置いといて、1番気にしたいところというか。ストリートをどう定義するのかというのは、それぞれあると思うんですよ。アンチテーゼとして捉える人もいると思いますが、僕の中でストリートはフリースタイル。ようするに、枠に収まらないもの。最近ライフスタイルって言葉がよく使われていますけど、僕からしたらライフスタイルに合った格好をするのは当たり前なんです。東京に住んでいるので、東京という街で心地よくいられる格好というのが常にベースにあって、それが自分の中のストリートだと思うし、普通の考え方だと思っています。

世界的ブームになりつつあるストリートカルチャー

── 最近メゾンブランドのデザイナーに、ストリート出身のデザイナーが就任していたりしていますが、そんなファッションシーンの動きをどう感じていますか?

渡辺 ヴァージル・アブローが「LOUIS VUITTON」のヘッドデザイナーになったり、キム・ジョーンズが「LOUIS VUITTON」から「Christian Dior」へ行ったりと、慌ただしいですよね。ちなみに「GEVANCY」のデザイナーだったリカルド・ティッシは、昔ロンドンのセントマーチンへ行っていて、自分もいたクルーの中にいたんだけど、上下「Carhartt」を着ていましたよ。「Carhartt」は、90年代のDJやストリートのイケてる子たちは結構着ていた。それと当時、「Blue Note」っていうクラブがあって、そこにゴールディやビョーク、(アレキサンダー・)マックイーン、ケイティ・イングランドとかが来て遊んでいましたね。パンクがかかっていたり、ドラムンベースがかかっていたり、ゴールディは「STUSSY」を着て、「DC SHOES」とかのスケートシューズ履いてて。その頃の僕はウエストコーストのコンプトン(注釈※10)のギャングみたいな格好をしてました(笑)。ロンドンの90年代は、アンチファッションみたいな感じが洗練されていって、スタイルになりつつあった時代でもあると思います。

── ストリートに影響を受けた人たちが、メゾンブランドを含む世界のファッションを動かすようになったと思いますが、その傾向をどう思いますか?

渡辺 昔は、男だから一張羅で一点豪華主義みたいな感じもあったかと思うんですが、今はメンズなのに「色んなものを着て楽しもうよ」というフリーダムがある。ジェンダーレスな部分が出てきて、世界もいろいろなファッションが一般化してきていますよね。ファッションだけでなく、音楽もそういう時代に突入していて、自分が20代のときに70年代がよく見えたように、90年代生まれの今の20代の若者たちは、90年代がよく見える。フリーダムな部分とか、ドラッグカルチャーやカウンターカルチャー、ヒッピーで自由な思想とか。80年代のグラマラスでオーバーザトップみたいなものが、90年代には、もっとリアルに面白いことやろうよ、泥臭いものをもうちょっと見てみようよって。それは70年代の感じとも似ているんですが、時代によってムードの中で繰り返して行くものなんだなと感じています。

渡辺 分かったら、億万長者になっていると思います(笑)。予測としてはあるかもしれないですけど、この次、さらに上を行くのなら、今まで自分たちが見たことのないようなものがくるんじゃないのかな。例えば、洋服を着たら痩せられるとか、胃腸が良くなるとか、医療の方などそっち系にいって、洋服がファッションだけじゃなく違うところに作用していくことになるとか。あとは、サスティナビリティとか、いわゆるエコロジー。今以上に、もっともっと環境を考えようよというのがスタンダートになっていくというか。

渡辺 洋服以外の機能が出てくるというか。アウトドアを筆頭に、天候に対しての機能服がたくさん出てきたじゃないですか。人間の身体の外側に対するレジストは出てきているんだけど、中に対してのレジストは、速乾とか体温調整以外はまだ出てきていない。身体の中へ入っていくファッションができたら、個人的にはいいなと思いますね。

── ファッションを通じて、外観だけではなく、フィジカルな面も強くしていく。次に目指すところかもしれませんね。

渡辺 元来人間というのは自分って誰なのか、他人ってどういう存在なのか、そういうことを考えるべきだと僕は思っていて、ファッションはそれを助けてくれるものだと思うんですよ。何でも行き過ぎはよくないと思うんだけど、自分たちのスピードでやっていくことがカルチャーであり、僕の中ではそれがストリートに行き着くんじゃないかなと思います。

── やはりいろいろと考えていらっしゃいますね。

渡辺 とか言いながら、最後にひっくり返るかもしれないですけど、「結果、あなたにっとってファッションって何ですか」と聞かれたら、僕は「娯楽です」と答えてしまう。それがファッションであり、自分が目指すストリートカルチャー。そこがしっかりあれば、トレンドとかシーンはそれぞれの時代で起きていることだから、をの中で自分が思っていることが壊れたり、磨かれたり、固まったりってことが繰り返し起きることが、すごく良いことなんだなと思います。

1971年、東京都出身。DLX CO.,LTD.代表、「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」デザイナー。20代前半のモデル時代を経て、1995年に渡英。90年代後半をロンドンにて過ごす。帰国後、2004年に「BEDWIN」の名でブランドをスタート。2007年に「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」と改名後、フルラインでコレクションを発表。ひざ下でカットされた股上の浅いパンツ「Tripster」は、日本だけでなく世界へも影響を与えたデザインとして有名。現在、千駄ヶ谷にブランドのオリジナルショップも展開中。

※1 『STREET』

1985年に創刊されたストリートスナップ雑誌。東京、ニューヨーク、ロンドン、パリなどの都市のエッジの効いたお洒落な人々が登場。現在のストリートスナップの先駆けとなった雑誌。

※2 マルコム・マクラーレン

1970年代よりロンドンのパンクシーンを築き上げた重要人物。ヴィヴィアン・ウエストウッドとともにロンドンの伝説的ショップ「SEX」を経営。ファッションデザイナーとしても活躍。またセックス・ピストルズやニューヨーク・ドールズといったパンクバンドの仕掛け人であり、自身もミュージシャンとして活躍。

※3 スクワットパーティ

廃屋、廃墟ビルに無断・不法で住み始めた人々のことをスクワッター(Squatter)と呼ぶ。社会的・政治的運動の一貫としてイギリス、ドイツ、オランダなどで始まった行為で、ミュージシャンやアーティストなど表現をする人たちが多い。そんな廃屋、廃墟ビルなどを占拠してイリーガルで始めたパーティのことをスクワットパーティという。

※4 ロンドナーズ

ニューヨークに住む人々をニューヨーカー、パリに住む人々をパリジャン、ロンドンに住む人々をロンドナーズ(Londoners)という。ようはロンドンがローカルベースの人々のことを示す。

※5 PALACE SKATEBOARDS

2010年にロンドンローカルのプロスケーター、レヴ・タンジュを中心にスタートした、ロンドン発のスケートボードカンパニー。チューイー・キャノン、ルシアン・クラーク、ブロンディ・マッコイなどのめちゃイカしたライダーが所属。ブランドが放つ服が世界中のお洒落ストリートキッズを魅了している。

※6 SLAM CITY SKATE

1988年にロンドン・コベントガーデンにてスタートした、ロンドン老舗スケートボードカンパニー。今や世界的に有名なロンドン発レコードストア「Rough Trade Record」が地下にありスケーターや音楽系を中心にロンドンのストリート&カウンターカルチャー系の若者たちで賑わっていた。

※ 7 insane

イギリスのサブカルチャーをベースに1984年にスタートした、ロンドン老舗スケートブランド。80年代~90年代半ばは、レイヴ、ヒップホップ、ダブなどの音楽の流れのとともにカウンターカルチャーのど真ん中にいたブランド。ブランドの服がアンテナの張ったキッズに人気を呼んでいた。

※8 GIMME FIVE

80年代後半より、ロンドンのストリートカルチャーの仕掛け人として知られている、マイケル・コッペルマンによるプロダクションおよび、ストリートブランド。ニューヨークや東京のストリートをロンドンに紹介し、ロンドンのストリートカルチャーをファッションを軸に作り上げてきた。

※9 オイ・パンクベース

オイ=oi、1970年代後半にイギリスで生まれた、労働階級の人たちに指示を受けた、擬似社会主義的ポピュリズムを根底にした音楽ジャンルのひとつ。曲の中に「オイ! オイ! オイ!」というフレーズが入ってくるものも多い。

※10 コンプトン出身みたいな格好

コンプトンとは、ロサンゼルス南に位置するアメリカ西海岸最大のギャングスタの街。黒人とチカーノ系が多く、ヒップホップグループN.W.Aが誕生した街である。ワークパンツにチェックシャツ、バンダナ、XXXLサイズのTシャツなどの西海岸ギャングスタスタイルのこと。

この記事が気になったら、こちらもどうぞ

ラグジュアリーとストリートが互いに影響し合っている昨今のファッションシーン。その現象を象徴する存在の一つが「シュプリーム」ではないでしょうか。なぜ、誰もがこのブランドの魅力に引き込まれるのか。その理由を考えてみました。

グレゴリーからイーストパックまで。「ハズれナシ」な人気バックパック5選

ストリートスタイルの復権に呼応するように、人気が沸騰しているバックパック。大人の着こなしにマッチするクオリティとセンス、それに優れた機能を備えた逸品に絞ってピックアップします。

さりげなく差がつく大人のストリートな財布6選

いくらストリートがトレンドだからといっても、策もなく取り入れるのは危険。“あくまで大人として”このさじ加減を理解するために、まずはラグジュアリーブランドの財布をベンチマークに。

アディダス&ナイキ。最新スポーツの一点使いが間違いなく旬!

今どきのストリートファッションは、スポーツアイテムを効果的に取り入れるのがポイント。王道のスポーツブランドから、悪目立ちしないものを吟味して一点使いすれば、若者のストリートスタイルと差をつけた「大人の」ストリートスタイルがモノにできます!