2024.11.17

一般道でフェラーリの限界走行をしてみたい! 無茶な注文の主とは?

モータージャーナリストとして雑誌社から海外のクルマのテスト走行を頼まれるのは日常的なこと。しかしフェラーリのテストを頼んできたのはメディアではなく、しかも一般道での限界走行をしたいと。奇想天外な依頼の顛末とは?

- CREDIT :

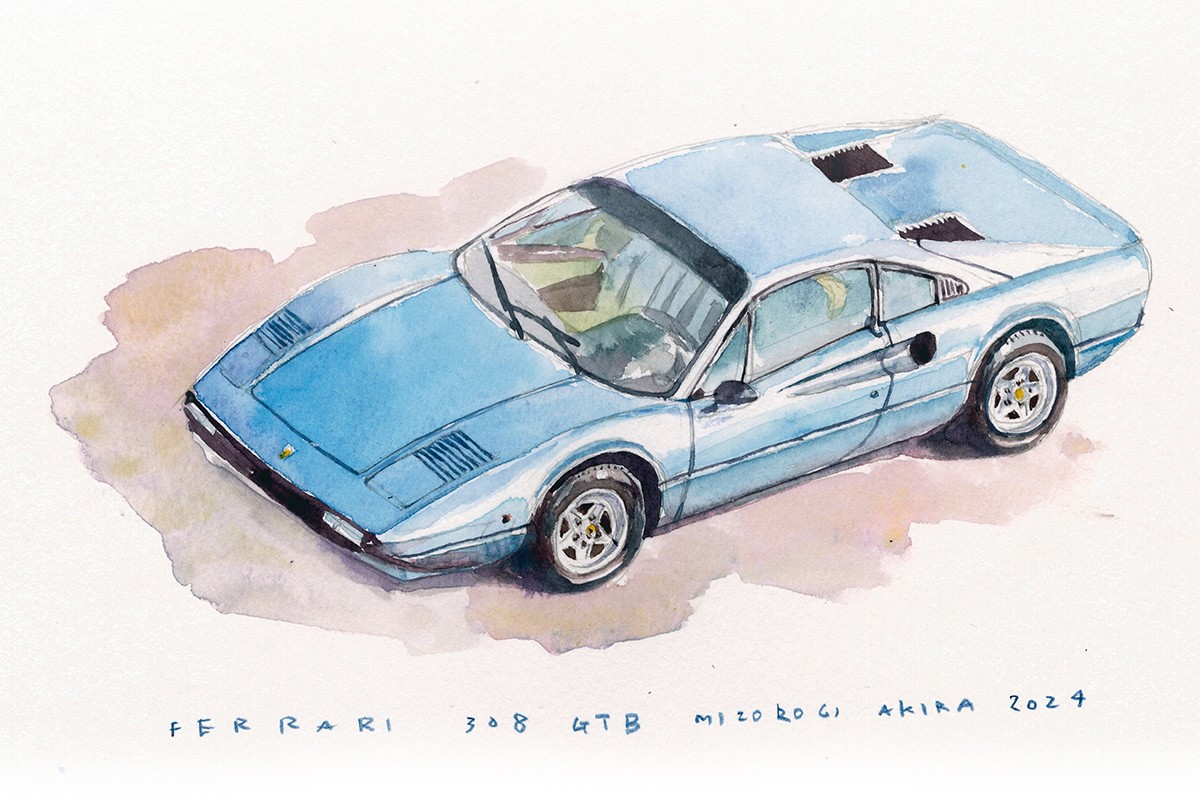

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第246回

フェラーリ308の熱い思い出!!

308には何度も乗っているので、308自体のあれが面白かったとか、これが凄かったとかいった類の話ではない。

ではなにが貴重で奇想天外だったのか。

まずは、テストの依頼者が雑誌社ではなく自動車メーカーだったこと。それがフェラーリからの依頼なら、ただ「光栄に思う」だけだが、日本のメーカーだったから驚いた。

参考車として、他社の、海外メーカーのクルマをテストするのは日常的なことで、珍しくもない。だが、この時のテストは「異例づくめ‼」だった。

海外メーカーの参考車は、自社のクルマのライバルになる、あるいは前進するための教科書になる類のクルマが選ばれるのがふつう。

なので、日本のメーカーの場合は、そのほとんどがドイツ車の量販系モデルで占められた。ブランドは、VW、アウディ、BMW、メルセデス ベンツが圧倒的に多かった。

そんなことだから、例えば、フェラーリとかランボルギーニとかが、テスト車/参考車として用意されることはまずない。

ただし、「ポルシェだけは例外」。プレミアム系ブランドを持ち、その中に欧州のハイパフォーマンス勢に割って入ろうといったモデルを加えようとした場合、参考車にポルシェが組み入れられるのは珍しくない。

加えて、ポルシェを全開で走らせられる機会を多く持てたことは、僕に多くの貴重な経験をもたらしてくれた。

話を元に戻そう。フェラーリ 308のテストを依頼してきた書面には、実験部長の署名が入っていた。特殊なケースを除くふつうの単発テストでは、基本、口頭での依頼であり、主担や課長との電話での簡単なやり取りだけ。つまり、書面での依頼はない。最近はメールでのやり取りがほとんどだが、、。

テスト車が異例のフェラーリ 308で、形式ばった依頼書が届いた、、、となると、当然、「いったい、なんなんだろう!?」と思わざるを得ない。でも、理由は聞かずに、依頼を受ける旨の書面を送り返した。

それから数日後、「堅苦しいお願いの仕方で戸惑ったかもしれませんが、実は、、」との説明の電話が入った。

「そうだったんですか! いつもと違う雰囲気だったので、首を傾げていたのですが、了解です。でも、部長だって親しい間柄なのに、、緊張しちゃいましたよ!」と僕は笑いながら返した。

「ええ、そうですよね 。でも、部長は剛気そうに見えますが、実はけっこう神経質なところもありまして、、一般道でフェラーリの横乗りを岡崎さんにお願いすることに、とても恐縮してしまっているんです」。

これで、書面での依頼という疑問は解決したわけだが、同時に部長が緊張していることがわかり、僕もなんとなく緊張度が押し上げられてしまった。

同時に、フェラーリに乗りたい、一般道で乗りたい、さらには社外の人間である僕に運転してほしい、、という依頼に、実験部長のただならぬ思いをも感じさせられた。

当時は、日本車の性能が大きく飛躍しようとしていた時期であり、各メーカーが欧州車に挑戦しようとしていた時期でもあった。

そんな状況の中で、部長は、今までにない、「斬新で刺激的ななにか」を探し、自らの身体と感覚で感じとり掴むことで、次なるステップへ進むためのヒントを探り当てようとしているのかもしれない。そう感じたのだ。

試乗コースに選んだのは、交通量の少ない山岳ワインディングロード。コーナーも路面もほとんどすべて頭に入っているコースで、道幅は広め。路面の荒れも少ない。

実験部の方々と話をし、308を走らせるのには「ここがいいんじゃないか」と、意見の一致した場所だった。スピードも出せるし、コーナーの変化も多く、周りの景観もいい。

ちなみに、「ふつうにドライブする」パターンとはいっても、フェラーリの熱さはしっかり感じ取れる、、、そんな走りである。

つまり、一般常識から考えると、「そうとう速い!」。家族で、景色を眺めながらゆったりドライブを楽しんでいる、、そんな人たちからすれば、「とんでもないスピード!」ということになる。

それで驚かせたり、不快感を感じさせたり、場合によっては恐怖感を抱かせたり、、、それは絶対に避けたい。

なので、先をゆく一般車を抜く時、あるいはすれ違うクルマがある時は、その相手に恐怖感や嫌悪感を感じさせないレベルにまでスピードを落とした。

そんな走り方をしたので、部長は、初めのうちは、フェラーリの疾りを、熱さを、気持ちよさを、ただ気楽に楽しんでいただけだった。

そして、いよいよ、主目的である「限界領域」のセクションがやってきた。

親しい実験部員が僕のもとに来て小声で耳打ちした。「部長は、岡崎さんの走りで限界領域のあれこれを体験したいんです。極端なことを言えばスピンまで期待しているようなフシがあります」と、、。

僕はちょっと驚きはしたが、「そうかもしれないな」とも思った。そして、すぐ、「スピンさせるとしたらどこのコーナーがいいか」と、頭の中でイメージを巡らせた。

そのコーナーはすぐ浮かび上がってきた。道幅の広い上りの右中速コーナー。路面もきれいだ。

いずれも、「予期しない突然のスピン!」という危険なものではなく、意図し、計算したうえでのスピンだ。だから、自信もあった。

そのうえで、実験部の方々には、前方と後方から近づいてくるクルマのチェックをお願いした。トランシーバーでのやり取りで、安全確認を確実に確かめながら走るためだ。

1回目は、ちょっと速め。2回目はグリップ走行でのギリギリの速度。3回目は小さめと大きめのスライド。そして、最後の4回目はスピン、、の順で行った。

部長は、2回目のグリップ限界走行辺りまでは、さほどの緊張感もなく楽しんでいた。だが、3回目のリアスライドから、急に緊張感(あるいは恐怖感)が高くなった様子が感じられた。身体が硬くなっているのもわかったし、口数も極端に減った。

「じゃあ、スピン、行きますよ! 危ないことはありませんから、楽しんでください !」と、僕は笑顔で声をかけた。

「はい、楽しませていただきます」と返事は返ってきたが、緊張感はありありだった。いつもは威厳たっぷりの部長が、失礼ながら、可愛いい子供のように見えた。

スピードを上げ、スピンポイントに近づくにつれて緊張感はさらに高まったようで、身体は強張り、アシストグリップを握る手に強く力が入っているのがわかった。

スピンは何事もなくきれいに決まった。スピンポイントで見ていた実験部の人たちからは、笑顔と拍手が贈られた。

部長もすぐに緊張が解け、満面の笑顔になった。「いや~、フェラーリでのスピンって、もっと怖いものと思っていましたけど、今みたいな滑らかなスピンなら怖くないですね」

仕事柄、テストコースでのスピン体験は珍しくないはず。しかし、一般道で、しかもフェラーリでのスピン体験ともなると、やはり特別なものだったのだろう。

僕にとっても、、一般道でフェラーリをスピンさせる、、しかも、横にはその道のプロを乗せ、これまたプロの立会人が見守る前でのトライは、一生の大切な思い出になった。

これは40年前の話だが、当時はまだ、こうしたことが許される? 空気感があった。もちろん、基本的には許されないことだが、、。

いい悪いは別として、「今よりずっと自由な時代を過ごせたこと、幅広いチャレンジができたこと」を、ほんとうにハッピーだったと思っている。

そして、それ以後、実験部の思考と行動は、柔軟さと厳しさがともに増し、さらには新たなチャレンジへの積極性が増したと聞いた。

僕も、このメーカーを訪ねる度、新しいクルマに乗る度に、「確かにそうだな!」と感じられた。素晴らしくハッピーな気分だった。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。