2025.01.19

かつての日産にはワクワクさせられるクルマがたくさんあった!

モータージャーナリストとして60年以上にわたって日産を見続けてきた筆者。この間、日産には心躍らされ、ワクワクさせられるクルマがたくさんあったという。それらを振り返りながら、いまの日産に筆者が贈るメッセージとは?

- CREDIT :

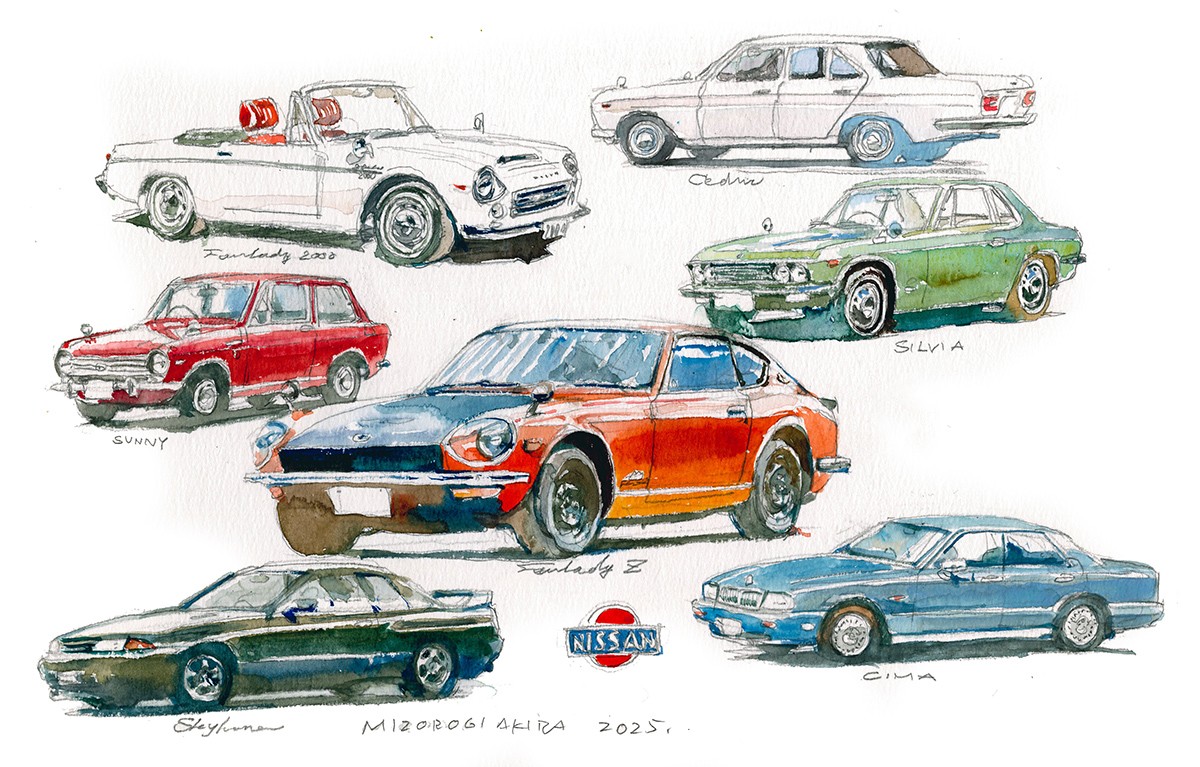

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第249回

日産には再びかつての勢いとやる気を取り戻してほしい

日本車が実力をつけ始め、世界でも認められる存在になり始めたのは、1960年代に入ってからのこと。その先陣を切った一台が初代ブルーバード。

クルマ通の間では「310型ブルーバード」と呼ばれている。ダットサン系としては初めて前輪に独立懸架式サスペンションを採用したモデルだが、その成果は大きかった。

デザインも良かった。特に個性的といったところはなかったものの、全体のバランスは良く、後期型では女性オーナー向けの「ファンシーデラックス」といったモデルも登場。

ライトグリーンと明るいピンクに、オフホワイトを組み合わせた2トーンのボディカラーも、エレガントな内装も人気を呼んだ。ウィンカー作動時にオルゴールが鳴るのも話題になった。

ファンシーデラックスそのものが多数売れたわけではないが、ブルーバード全体の認知度と人気を押し上げたのは間違いない。

1965年にデビューした「フェアレディ 1600」も、日産車の人気を高めた一台だ。

フェアレディは1960年に初代の「1200」が登場。次いで1962年に2代目の「1500」、そして、その進化型の「1600」が1965年に登場したが、ここで性能は大きく進化し、アメリカを中心に海外市場での人気も一気に上昇した。

しかし、シャシーやサスペンションは強力なエンジンについていききれず、結果として、乗り味/走り味はタフなものにならざるを得なかった。

僕はそんな「フェアレディ2000」を、レーシングトラックと呼んでいた。でも、そのタフさと格闘しながら、サーキットを、山岳路を走るのが大好きだった。

フェアレディの跡を継いだのが、フェアレディZ。1969年に登場したが、ボディはクーペになり、エンジンは直列6気筒SOHCのL20型とDOHCのS20型。そして輸出向けには2.4ℓのL24型が用意された。

当時、僕は日産レーシングスクールに通い、高橋国光さん、北野元さん、黒澤元治さんといった錚々たるドライバーの教えを受けていた。胸踊る思い出だ。

後に、オートスポーツ誌でレーシングカーのテスト記事を書くようにまでなれたのも、日産の熱いサポートあってのおかげだ。この時のことは、今も深く感謝している。

時は少し前後するが、1965年に発売された初代シルビアにも、心踊らされた!

フェアレディ1600のエンジン/シャシーをベースに、流麗な2ドアクーペ ボディを架装。セミハンドメイドで造られた革内装もエレガントそのもの。日産のバッジがなければ、誰も日本車とは思わなかっただろう。

日産の実験部が立ち会った谷田部テストコースでのタイムトライアルで、僕はゼロヨンの公式タイムを大きく更新。世界の同クラス車の中で、ロータス エランに次ぐ、2番目に速いタイムを叩き出した。

日産で「心踊らされたクルマ」といえば、絶対外せないのが「スカイラインGT-R」。基本的開発はプリンスが行ったが、合併後、1969年の発売時には「“日産”スカイラインGT-R」が正式名になった。

1969年のデビュー時は4ドアモデルだけだったが、翌70年には、ホイールベースを70mm短縮した2ドアハードトップが加わり、4ドアのGT-Rは廃止された。

2ドア ハードトップ GT-Rは「カッコよさと飛び抜けたパフォーマンス」でクルマ好きの憧れの的になり、レースでも連戦連勝を重ね、一夜にしてヒーローになった。

GT-Rは日産の技術のシンボル的存在にもなり、日産のイメージを大きく押し上げた。

ピニンファリーナ デザインの2代目セドリック、、テールの下がった初期モデルは好きにはなれなかった、、。が、1968年のビッグマイナーチェンジされたモデルには強く惹かれ、純白の特別塗装をしてもらい、わが家のガレージに住むことになった。

同時期にデビューしたトヨタのカローラは、「プラス100ccの余裕」というキャッチコピーでアピールした。

その作戦は見事に的中。販売競争でサニーに後塵を浴びせた。カローラはほんとうによくできたクルマだった。今でもそう思う。

でも、僕はサニーの方が好きだった。その理由は上記した通りだが、サニーの走りは、ほんとうに気持ちよく楽しく、無理も効いた。地味な存在ではあるものの、僕は「日産の産んだ名車の一台」と思っている。

いきなり時代はバブル期に飛ぶが、まずはデートカーとして大ヒットした、1985年誕生の5代目シルビアをピックアップしよう。

加えて、FFが主流となりつつあった時代に、FRを採用したことで、走りを重視するユーザーからも大きな拍手で迎えられた。

バブルの真っ盛りに生まれたシーマは、セドリック/グロリアとプラットフォームを共有してはいたものの、3ナンバーの専用ボディを採用。トップモデルには、ハイパワーのV6ターボが搭載された。

このV6ターボは、いわゆる「ドッカンターボ」的なパワー特性を持ち、上級サルーンとは思えないような刺激性の強さと運転のし難さを持っていた。

ところが、ある意味「非常識」とさえ言えるようなこのパワー特性が、「すごい性能のクルマ‼」というセンセーショナルな評判を生み、大ヒットをもらたしたのだ。

そして、1989年、バブル期の〆として、一斉を風靡することになるのが、スカイラインとしては8代目に当たる「R32型GT-R」だ。

この開発には僕も初期から関わっていたが、「901活動」、、「1990年代に世界一のクルマを生み出そう」という合言葉の下に集まった開発メンバーはやる気満々だった。

そして完成したR32型GT-Rは、今までに経験したことのない、いや、想像したこともないレベルのパフォーマンスを持っていた。

テストコースでもサーキットでも、それまでの常識をはるかに超えた領域の走りを体験させてくれた。

特に、最後の仕上げ段階でニュルブルクリンクを走った時は驚きを超えて、ただただ感動するばかりだった。

現在の日産の不振は、誰がどう生み出したものかは僕にはわからない。だが、上記したような過去を思い出すにつけ残念でならない。

901活動を共にした人たちとは今も繋がりがあり、当時の話で盛り上がるのだが、日産が再び、かつての勢いとやる気を取り戻してくれることを心から祈るばかりだ。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。