2025.02.02

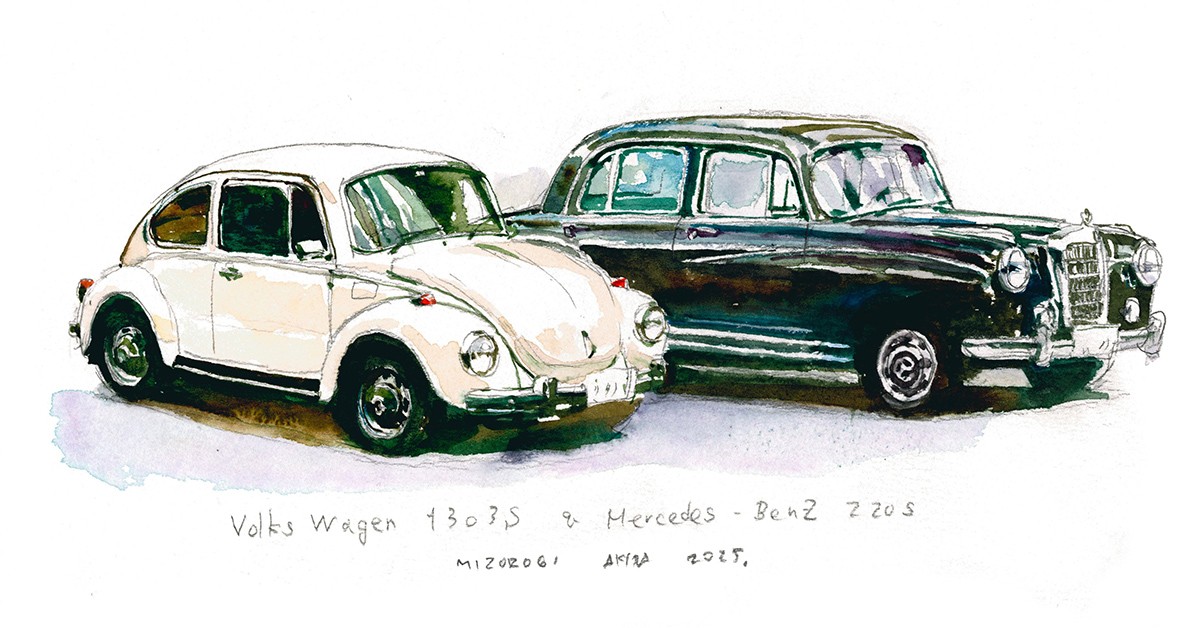

クルマ人生に必要なことはすべて「ビートル」と「メルセデス」から学んだ!?

運転免許を取って以来、多くのクルマに触れられる恵まれた環境にあった筆者ですが、プロとしての見識を高めるうえで最も多くのことを学んだクルマがビートルとメルセデスだったと言います。

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第250回

ビートルとメルセデスが最高の物差しだった!

でも、その8年間で、幸いにも僕は多くのクルマのステアリングを握ることができた。

家内の家には、ビュイック、オールズモビル、シトロエン11CV / 2CV、VWビートル、メルセデス ベンツ 220S、、と、次々新しいクルマがやってきた。

また、家内の家はクルマ好きの兄のグループの溜まり場になっていたので、毎日、夜になると数台のクルマが集まった。

それも、、バンデン プラ プリンセス 4ℓ、ジャガーXK140、XJ6、オースチンヒーレー3000、トライアンフ TR3 / 4、ポルシェ 356B 2000GS、356SC、、といった強者ばかりだ。

そんなクルマ達に囲まれているだけでもラッキーだったし、そんなクルマ達のオーナーの話を聞いているだけでも刺激的だった。

加えて、兄の友人たちは、フレンドリーで、胆っ玉の太い人が多かった。なので、助手席での同乗はもちろん、ステアリングを渡してくれる人も多かった。

つまり、20歳かそこらの若造が、はるか遠くの存在であるクルマのステアリングをしょっ中握らせて貰えるという「天国状態」の只中にいたということだ。

当時のわが家は千駄ヶ谷にあり、首都高速外苑入り口まですぐという立地だった。だから、試乗はほとんど首都高速を走った。

当然、街中を走るより遥かに自由度は高い。つまり「飛ばせる!」ということだ。

当時の羽田には、将来の拡張計画に沿って、駐車場用地が用意されていて、舗装ができていたところもあった。そこで、僕は限界領域の旋回や意図的なスピン等を試したりした。

もちろん、それも予め了解を得てのトライだったが、特にスポーツ系のクルマに乗っている人たちは、「いけいけ!」「もっといけ!」と、煽り立てる人が多かった。

前にも書いたが、僕が自動車ジャーナリストになってすぐ、多くの記事、特に試乗記を書けたのも、書かせてもらえたのも、こんな恵まれた環境にいられたおかげだ。

しかし、それ以上に僕を鍛えてくれ、僕に多くを教えてくれた存在があった。それは、わが家のビートルとメルセデスだった。

わが家に最初に来たビートルは1955年のタイプ1。買ったのは1962年頃だったかと思うが、コンディションはとても良かった。

これは兄が買ったクルマだが、空いている時は自由に使わせてくれた。兄と二人で長距離ドライブもよくやったし、ラリーにもでた。

エンジンは1192cc。36ps/3700rpmとパワーもなかったので、「いつも全開⁉」といった感じで走っていた。その感覚を言葉にすると、「遅いけど楽しかった!」とでもいったことにでもなるだろう。

そう、「遅いクルマを、どうすれば少しでも速く走らせられるか」と、いつも考えながら走っていたということだが、これはいい勉強になった。

加速はほとんどいつも全開だが、コーナリングも、ブレーキングも、できるだけロスの少ないていねいな運転をする。それが、非力さをカバーするいちばんのテクニックであることがわかったのだ。

兄のビートルは、1970年に「1303S」に買い換えられた。今度は新車だ。基本的ルックスもメカニズムも、従来のビートルの進化型であり、 エンジンも1.6ℓ/50psにまで強化されていた。

速いクルマになったとは言えなかったものの、競争力が1段、いや2段ほど引き上げられていたとはいえる。

で、兄は友人と組みラリーに出て、実力を確かめると言い出した。たまたまそのラリーには、僕も友人のブルーバード310で参加することになっていたので、兄弟対決となった。

ハッキリは覚えていないが、神宮外苑をスタート。千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県を走り抜けて、神宮外苑に戻る、、2日掛りの、かなりタフな高速ラリーだった。

コースのほとんどは未舗装の田舎道と山岳路。当時は、都内の舗装化はそれなりに進んでいたが、地方の舗装化はまだまだ。道路幅も狭かった、、。が、指示速度は速かった。

そんな条件下のラリーでは、なによりも悪路の踏破性とタフさが求められるが、ビートルはスイスイで、ボディのガタも出ない。「洗車すれば元通り!」といった感じだった。

で、神宮外苑にゴールした順位だが、兄が、たしか、3位か4位。想像もしていない高順位でゴールした。それに対して、僕のブルーバードは18位くらいだったと記憶している。

当時のVWの販売元であるヤナセが兄の成績をすごく喜び、来年は「チーム ヤナセ」で出てほしいという依頼が来た。

そして翌年、兄とヤナセの腕自慢が組んで出場したのだが、結果は、なんと「優勝!」。優勝チームに僕が加われていなかったのは残念だったが、兄が優勝したのだから文句は言えない。

メルセデス ベンツ220Sが、わが家に納車されたのは、たしか1962年頃。黒塗りの4ドアセダンというもっともベーシックなモデルだった。

まだ、法的に新車が自由に買える時代ではなかったので、1959年か60年ものを買ったと記憶している、、。が、それでも、メルセデスがわが家のクルマになるになるなんて、、もう、夢見心地だった。

案の定、220Sを初めて見た母の第一声は「あら、小さいのね」と不満げだった。

でも、乗せて一回りしたら、ご機嫌はすぐ治った。そして、「このクルマ、なんだかすごく安心感があるし、落ち着けるわね!」と言ったのだ。

色と大きさでしか区別がつかないようなクルマ音痴の母が、メルセデスの本質をズバリ言い当てたのには驚いた。兄もまた、「おい、おふくろが自動車評論家みたいなこと言ってるぞ!」と驚いていた。

走り味の安心感、乗り味の質の高さ、攻め込んだ時の懐の深さ、長距離ドライブでの疲れの少なさ、、どれをとっても、今まで乗ってきたクルマとは掛け離れたレベルにあった。

そんなメルセデスを毎日運転し、その隅々までを味わい、その感覚を身体に脳裏に染み込ませられた、、。これは、その後、自動車ジャーナリストという職業に身を投じた僕の大きな財産になった。

このラリーは、名の知れた有力チームも多く参加していたタフな高速ラリーだったが、「メルセデス220S+岡崎チーム」は、なんと、ここでも優勝カップを手にしたのだ。

こうして、VWビートルとメルセデス 220Sは、素晴らしい思い出を作ってくれた。と同時に、クルマの性能の奥行について、それをうまく操るテクニックについて、多くを教えてもくれたのだ。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。