2025.04.26

【vol.19】モテるの元祖「幇間芸」(2)

「幇間」はコミュニケーションの達人。女性を楽しませる極意が学べます!

いい大人になってお付き合いの幅も広がると、意外と和の素養が試される機会が多くなるもの。モテる男には和のたしなみも大切だと、小誌・石井編集長が、最高峰の和文化体験を提供する「和塾」田中康嗣代表のもと、モテる旦那を目指す連載です。今回のテーマはモテるの極意が詰まった「幇間=太鼓持ち」です。

- CREDIT :

文/牛丸由紀子 写真/トヨダリョウ 編集/森本 泉(Web LEON) 撮影協力/都鳥

今回のテーマは「幇間(ほうかん)=太鼓持ち」。前編(こちら)では、幇間の存在やその仕事内容について教えていただきました。幇間がさまざまな芸を披露するだけではなく、実は旦那を楽しませるための宴席のすべてを取り仕切る花柳界の案内人と知り、石井編集長も現代に通じるコミュニケーションのヒントを得た模様。

さて実践編では、お座敷で行われる幇間芸への挑戦を通して、その世界をさらに深掘りします。教えてくださるのは、現在日本に6人のみという幇間のおひとりである櫻川七好(さくらがわ・しちこう)師匠です。さて、石井編集長の幇間芸の結果は?

手ぬぐいひとつで若い女性にも老婆にもなれる

櫻川七好さん(以下、七好) 実は幇間になる前は役者をやっていたんです。その時に芝居で太鼓持ちの役をやりまして、そうしましたら役者より太鼓持ちの方があっていると、悠玄亭玉介一門である櫻川米七に弟子入りしました。40歳の時に浅草でお披露目しまして、もう33年が経ちました。

田中康嗣さん(以下、田中) 弟子入りしてから、初めて本格的な芸の稽古をされたんですか?

櫻川 かっぽれなどは米七師匠に教えてもらい、その他に小唄や踊りをそれぞれの師匠に習いにいきました。名人達者の歌舞伎や舞踊を見るのも稽古のひとつ。お座敷で学ぶこともたくさんありますな。あとは芝居をやっていましたので、それをうまく芸に取り入れていきました。芝居と踊りを織り交ぜたり、歌にあわせて情景や人物を演じたり。殿さまにもなれば、若侍にもなる。手ぬぐいをどうかぶるかで、若い女性にも老婆にもなれますから。

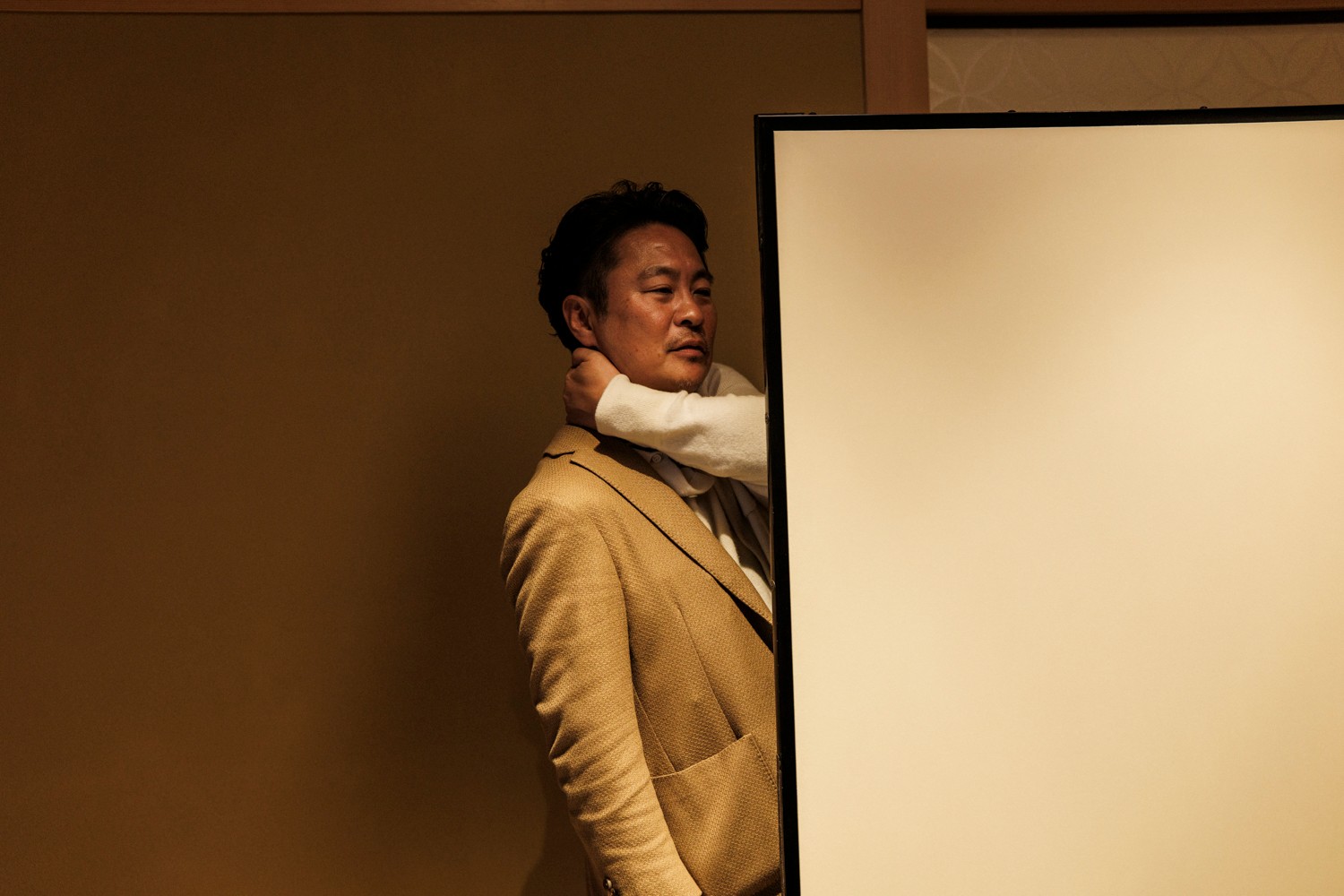

(若い女性、老婆を表現する七好師匠)

七好 手ぬぐいとお扇子だけです。そのふたつと身体だけでさまざまな人を演じたり、いろいろな情景を表現します。

田中 幇間しかやらない芸というのもありますね。

七好 はい。踊りだと芸者さんは艶っぽい本式の舞踊になりますが、われわれは、賑やかでちょいとおもしろおかしいもの、例えば「かっぽれ」や「やっこさん」などを踊りますね。端唄や小唄、都々逸なんて芸も。それから、屏風を使っておもしろおかしく行う“屏風芸”。これはまず幇間しかやりませんな。

その屏風芸はこのあと石井編集長にやっていただこうと思っていますが、まずは私がちょいとやってみましょう。

【ポイント】

■役者を経て弟子入りし、40(42?)歳で幇間に

■芸に使うのは手ぬぐいとお扇子のみ

■にぎやかでおもしろおかしい踊りや小噺で盛り上げる

身体ひとつで、駆け引きの情景を表現する屏風芸

屏風を立てて、この屏風の向こうがお座敷という設定で、そこに贔屓の旦那が待っているわけです。私がひとり二役やりますが、これが二人に見えたらおなぐさみ、ということで(笑)。

(屏風の横に座る七好師匠)

「だんな、七好でございます。ただいま参りました! なんだか私にお願い事があるってんでしょう? 私は旦那のためならなんでもやりますよ。旦那に尽くすために生まれてきたんだから」

石井 まさに太鼓持ちだな(笑)。

「え? 自分で打つ? 旦那、素人じゃありませんか。 え? この私に? 試し打ちがしたい?」

一同 (笑)。

七好 「冗談言っちゃいけませんよ、危ないじゃないですか。それは勘弁してくださいよ。私はたいこですから、まずは旦那も一杯いただいて、私も頂戴したいんですがね……。

いやいや、旦那よしなさいよ……よしなさいって」

(屏風奥に引っ張られる七好師匠。逃げ出そうと、屏風越しに引っ張り引っ張られる駆け引きに)

騒ぎを聞いて料亭の女将がやってきます。

あ、おかみ! 何の騒ぎ?じゃないですよ。旦那が私のお腹に鍼を打ちまして……血も出てきた。え、何です?『お前はたいこだろ、いくらかになったんだろ?』って?

とんでもない。皮が破れて(たいこが)鳴りません」

石井 いやいや、旦那に引きずられる感じとか、すごいな。本当にそう見えますもんね。ひとりでやっているとは思えないです(笑)。

七好 他にも声色だけで笑わす“新婚家庭の朝の出来事”とか(笑)、艶っぽいものもかなり多いんですよ。

石井 それも見てみたいなぁ(笑)。

七好 もちろん、場の雰囲気をちゃんと読んで、下ネタでも大丈夫な席でしかやりません(笑)。後で『あのネタはまずかった』と言われることもありますので(笑)。

石井 サービス精神が仇になっちゃうこともあるんですね。

田中 そこがプロとしての腕の見せどころでもある。

石井 それはスゴイ。幇間芸、もっとたくさんの人に知って欲しいな。

七好 そうですね、今の時代、幇間も発信力が必要ですが、旦那や芸者衆より目立っちゃいけない立場ですから、なかなかね。

田中 そもそも日本に6人しかいないわけで、幇間芸を実際に見聞き出来る人は本当に限られてる。だから「オレは贔屓の幇間がいる」、なんて男は相当の手練れです。ハードル高いけれど、そこまで目指す男衆がいるなら、応援しますよ。

【ポイント】

■幇間ならではの芸が屏風芸

■艶っぽい下ネタができるのも、クローズドなお座敷ならでは

■無難にならず、ギリギリの危うさこそが芸の神髄

幇間は人の話を聞いて人の心を掴むのが仕事

石井 うわ、難しいな。当たり前だけど同じ身体だから、自分と相手が一緒の動きになっちゃう(笑)。

七好 相手からグッと引っ張られる感じを出しましょう。ほんのちょっとした動きで大丈夫です。

石井 なるほど、あまり大きな動きじゃなくてもいいんですね。体重移動してテンションがかかっている感じに見せればいいのか……。

石井 なんか、ちょっとわかってきました。ただ、単なる顔芸になっちゃいそうだけど(笑)。自分の手なのに、引っ張る手に違う人格を持たせなきゃいけないところがすごく難しいな。

石井 確かに一つの動きはできても、話をしながらスムーズに動かなくちゃいけないんですもんね。これはかなり練習しないと。

七好 でも私よりうまくなっちゃぁ困ります(笑)。

石井 太鼓持ちといえば、コトバとしては、たんにヨイショの上手なお調子者のイメージしかなかったのですが、違うんですね。芸もあるし、話術もすごい。宴席すべてをプロデュースできる。

七好 へえ、意外に高等でしょ。太鼓持ち。だから、間抜けじゃできない。けれど、苦労も並じゃ無いから、利口じゃやらない、と。

石井 何でも言うこと聞いているだけではおもしろくならないというところにも、ビジネスセンス的な感覚があると思いますね。

かつての上司から「編集者は男芸者だから」と言われたことがあるんです。読者、クライアントなど関わるみんなを楽しませたり盛り上げながら、うまくビジネスを進めるべきだと。

七好 いろんなところに気を効かせれば、前に進める。きっと今の時代のお仕事にも通じると思いますよ。

絶妙な間をはかって、相手がいかに良い時間をすごせるかを徹底的に考える。それには現場だけではなく、いろんな知識と人脈、経験が必要なわけで。これって絶対恋愛にも活かせると思います。まさに女性を楽しませるための極意かと(笑)。

ぜひまたお座敷で、幇間さんの絶妙な間合いと艶話、勉強させていただこうと思います!

【ポイント】

■小さな動きとスムーズな流れが屏風芸のポイント

■いかに上手に自分を下げることができるかを学ぶ

■幇間の仕事から得られるのは、究極のコミュニケーション術

【田中の蛇足】

あと6人しかいない幇間を贔屓にするのは、なかなか難易度の高いことではありますが、まずは、花街の料亭に席を取って、お座敷遊びに挑戦してみてほしいものです。予約の際、芸者衆をお願いすれば、お座敷に華が咲く。最初は慣れぬことも多くて大変でしょうが、二度三度繰り返す内に具合が分かって楽しみも増してくる。ゴルフだって初めてコースに出た時は、大変だったでしょ。でも、我慢して繰り返すうちに楽しくなる。あれと同じです。やがて贔屓の芸者ができて、女将もこちらの素性を分かってくれるようになると、料亭での時間は他のどこよりも心地の良いものになる。高級仏蘭西料理屋や銀座の倶楽部程度では、そうはならない。

料亭のお座敷にも慣れてくれば、次回は幇間でも呼んでみるか、ということにもなりましょう。お楽しみはさらに奥深いものとなってあなたの人生に彩りを加える。令和の旦那の出来上がり、です。さすれば、海外からのお客さまやご友人の訪日時は、贔屓の料亭に席を用意して、太鼓持ちの珍芸でも見せてあげましょう。それでやっと、本物の国際交流が成立するというわけ。ワインとゴルフをどれだけ極めたって、そうはなりませんからね。

● 櫻川七好(さくらがわ・しちこう)

本名 渋谷敏男(しぶや・としお)。1952年北海道室蘭市生まれ。1974年より劇団に在籍し役者の道へ。1991年に元浅草芸者・岡本宮ふじを取り上げた劇中で幇間役を演じたことをきっかけに幇間になることを決意。1993年悠玄亭玉介一門の櫻川米七に弟子入り。1994年に東京浅草見番よりお披露目を果たす。現在は浅草、新橋、神楽坂などの東京の花街のみならず、全国のお座敷でも芸を披露している。2016年度の文化庁長官表彰を受賞。

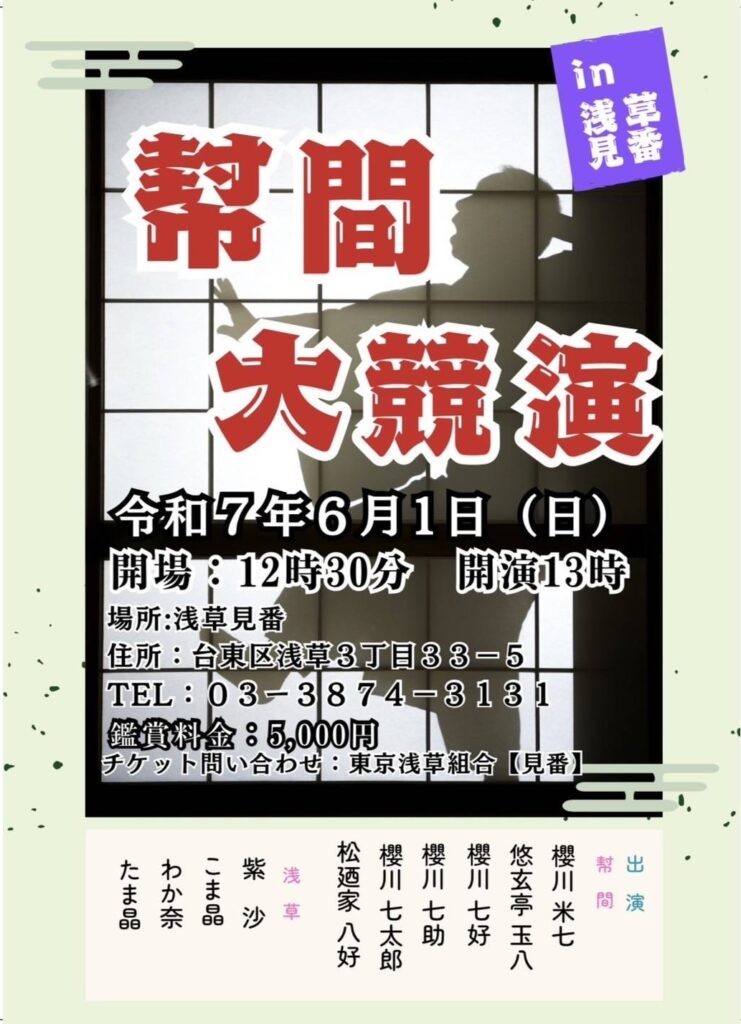

幇間大競演 in 浅草見番

櫻川七好さん始め幇間衆が全員集合して芸を披露します。

日程/2025年6月1日(日)

開場/12時30分 開演/13時

料金/5000円

場所/浅草見番 台東区浅草3-33-5

お問合せ/03-3874-3131(浅草見番)

● 田中康嗣(たなか・こうじ)

「和塾」代表理事。大手広告代理店のコピーライターとして、数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め、2004年にNPO法人「和塾」を設立。日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行う。

■ 和塾

豊穣で洗練された日本文化の中から、選りすぐりの最高峰の和文化体験を提供するのが和塾です。人間国宝など最高峰の講師陣を迎えた多様なお稽古を開催、また京都での国宝見学や四国での歌舞伎観劇などの塾生ツアー等、様々な催事を会員限定で実施しています。和塾でのブランド体験は、いかなるジャンルであれ、その位置づけは、常に「正統・本流・本格・本物」であり、そのレベルは、「高級で特別で一流」の存在。常に貴重で他に類のない得難い体験を提供します。

HP/http://www.wajuku.jp/

和塾が取り組む支援事業はこちら

HP/日本の芸術文化を支える社会貢献活動