2023.12.16

昭和レトロな喫茶店「純喫茶ブーム」を知ってますか?

純喫茶ブームの立役者・難波里奈さんは言います。「1960〜70年代に生まれた純喫茶は、『人生をかけて自分の城をつくる』という情熱に溢れていた。採算度外視の、店主の夢が詰まった空間に心奪われます」

- CREDIT :

文/蜂谷智子(ライター・編集者) 写真/梅谷秀司

注目されている昭和レトロな喫茶店「純喫茶」

この純喫茶ブームの立役者が難波里奈さんだ。純喫茶に関する著書12冊(内1冊は監修)、SNSフォロワー(X、Instagram)は合計約10万人。今まで日本全国2000軒以上の純喫茶を訪ねたという、純喫茶の探究者である。

著作だけでなくプロデュース活動にも力を入れており、元「V6」の3人組ユニット「20th Century」が2023年11月1日に立ち上げた「喫茶二十世紀」のアドバイザリーや、大阪梅田の阪神百貨店、東京池袋の東武百貨店 の催事における喫茶コーナーのプロデュース、純喫茶の名店の家具やメニューをモチーフにしたカプセルトイのプロデュースなど、純喫茶文化を広めるために精力的に活動している。

なぜ今、幅広い世代に純喫茶が人気なのか? 長きにわたって探究を続ける難波里奈さんに、近年の純喫茶ブームについて、お話をうかがった。

今やブランドとなった「純喫茶」

「確かに若い世代の間にも純喫茶人気は広がっていますね。私の本を片手に純喫茶巡りをしてくれる人や、イベントに来てくれる人にも、20代の若者が多いです。

ただしそこに若者特有の理由はないのではないでしょうか。純喫茶が持つ普遍的な良さが、若い人にも響いているのだと思います」

純喫茶の本質的な魅力が若者に発見された結果、現在のブームにつながっていると難波さんは言う。

「純喫茶は1960年代、1970年代を過ごした人にとっては懐かしさがある一方で、先入観なく純喫茶に出合う人にとっては、その魅力は新鮮に映ります。『素敵! まるで映画の中にいるみたい!』とワクワクする。

それぞれの世代の感じ方はありますが、そもそもの部分に純喫茶が持つブレないセンスの良さがあるからこそ、人は心動かされるのだと思います。

今、純喫茶は外国でも非常に人気が高まっています。台湾では地元の雑誌でも日本の純喫茶が特集されているくらいです。また虎ノ門の『ヘッケルン』はSNSを通じて海外で話題になって、今は開店前から行列ができているほどです。年代だけでなく、国籍も問わない多くの人にアピールできる魅力が、純喫茶にはあります」

単なるブームや懐古趣味ではない魅力があるからこそ、純喫茶はブランドになった。20年以上前から純喫茶に魅入られ、ブランディングに尽力してきた難波さんに、その魅力をひもといてもらった。

現代には再現できない、コスパ度外視の空間設計

純喫茶が流行した頃に生まれたお店たちは、『人生をかけて自分の城をつくる』という情熱を感じます。内装も採算度外視で、納得いくものを目指しているところが多く、自らの夢が詰まった空間を作る決意とこだわりに、心奪われます」

確かに創業者の好みを詰め込んだ個性あふれる内装は、マーケティングやコストパフォーマンスを気にするチェーン店では作り出せないものだ。喫茶店は昭和の時代から庶民的な場だが、今では希少な建築資材が使われていたり、当時の職人の技が内装に反映されていたりもする。

この店は昭和の有名店である国立の「邪宗門」(2008年12月21日に門主他界で閉店)にインスパイアされた初代オーナーが、内装を作り上げたもの。その2年後に今の店主の山田広政さんが引き継いだ。「邪宗門」は名和孝年さんというマジシャンが戦後まもなく東京の吉祥寺(後に国立に移転)に開いた純喫茶が元祖の、伝説の喫茶店だ。

「邪宗門」店主である名和さんの人柄や、彼のこだわりの詰まった独特の内装、コーヒーの味わいに心酔した人が、それぞれの解釈で「邪宗門」を受け継ぐ店を開いた。同じ「邪宗門」店名を冠した店は現在全国に4店あるが、「物豆奇」のように名前を受け継がずとも、そのスタイルにインスパイアされた店もある。

「邪宗門」系列の店の特徴は、深い飴色の木材を使った内装と、店内に飾られる時計や火縄銃などの個性的なアンティークだ。「物豆奇」も多数飾られたアンティーク時計やランプに、その特徴を踏襲しつつ、西洋風の凝ったステンドグラスやアート作品のような真鍮の建具には、創業者オリジナルのこだわりが見える。

現在これだけのものを作ろうとすれば、そのコストも一通りではないだろうことが想像できる店構えだ。創業当時の円熟した喫茶店文化や、店主の意気込みが作り出した、奇跡の店だといえるだろう。

今となってはぜいたくな場に身を置いているからこそ、コーヒーや、食事、スイーツの味わいが際立つ。近年SNSに多くの純喫茶がシェアされるのも、空間が醸し出すマジックを人々が感じているからに他ならない。

純喫茶の中心には、人間がいる

「1960年代や1970年代にお店を開いたマスターやマダムたちが、70歳や80歳になって、引退を考えられる時期に差し掛かっています。私としては、そういった転換期にあるからこそ、純喫茶の素敵な空間を記録にとどめたいのです。

今はまだ残っているお店も多いので、本物の純喫茶の空間に触れてもらいたいですね。ですから私がプロデュースに携わるイベントや、アイテムも、実際のお店に関連するものに限定しています。『イベントやグッズをきっかけに、実際のお店を訪れてほしい』という想いが原動力です」

難波さんが伝えたい純喫茶の文化とは、長い年月を経て磨き上げられた店のインテリアであり、店主や常連がつくる現場の空気感そのものなのだ。

「ですから長年そちらを営んできた方が引退されたら、そのお店はいったん幕引きであると考えています。お店は店主の人生そのものなので、その方らしい幕引きがあるのなら見届けて、そこで終わってしまったとしても、それまでに出来た思い出たちを大切にしていきたいと思います」

未来に純喫茶文化は残っていくのだろうか?

「近年は若い方が居抜きで純喫茶を継ぐケースも増えてきましたね。そのお店の常連さんだったり、お子さんであったり、まったく繋がりがなかったのに、その場所に惚れ込んでしまった方も。愛情を持ってお店を引き継いだ店主の方は、また先代とは違う新しい歴史を始められるのだと思います。

加えて本当に純喫茶を愛し、いくつものお店を訪ねた人が、イチから自分らしい純喫茶空間を作り出しているといった話も聞きます。そんなムーブメントも、素敵だなと思います」

過去の文化を参照する際に、オリジナルに対する理解や敬意があるのとないのとでは、新たに生み出す文化の精度が変わってくる。レトロな純喫茶を愛する人が、オリジナルを訪ねたいと思うのは、自然で誠実な態度だ。難波さんの活動は、そんな純喫茶文化を愛好する人の、道しるべとなっている。

「未来の街にどんなかたちで純喫茶の空間が残っていくのかは、私にはわかりません。でも、純喫茶を愛し、今も残る名店に足しげく通ってくれる人が増えていけば、もしもお店がなくなってしまっても、思い出はそれぞれの心のなかで醸成されていくのではないでしょうか。もちろん、外観や内装、その雰囲気を居抜きのまま引き継いで、次の時代に繋げていこうとする方たちの想いも、素敵なことだと思っています」

難波さんは「純喫茶」という文化に焦点を絞り、その魅力を発信し続ける。過去の時代の良きものに触れた人が、どのようにその思い出を育て、未来を作っていくのかは、個人にゆだねられている。

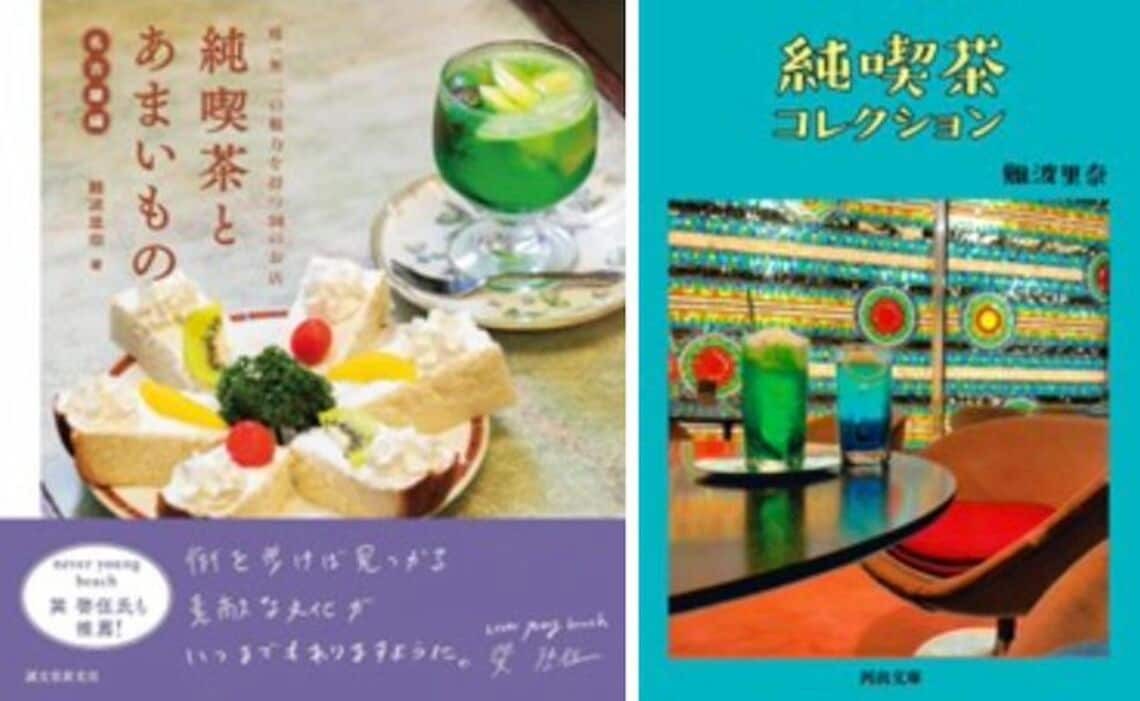

難波さんの著書をガイドに、全国の純喫茶めぐりをする若者も多い。(左)『純喫茶とあまいもの 名古屋編』(誠文堂新光社)、(右)『純喫茶コレクション 文庫版』(河出書房新社)