2022.06.25

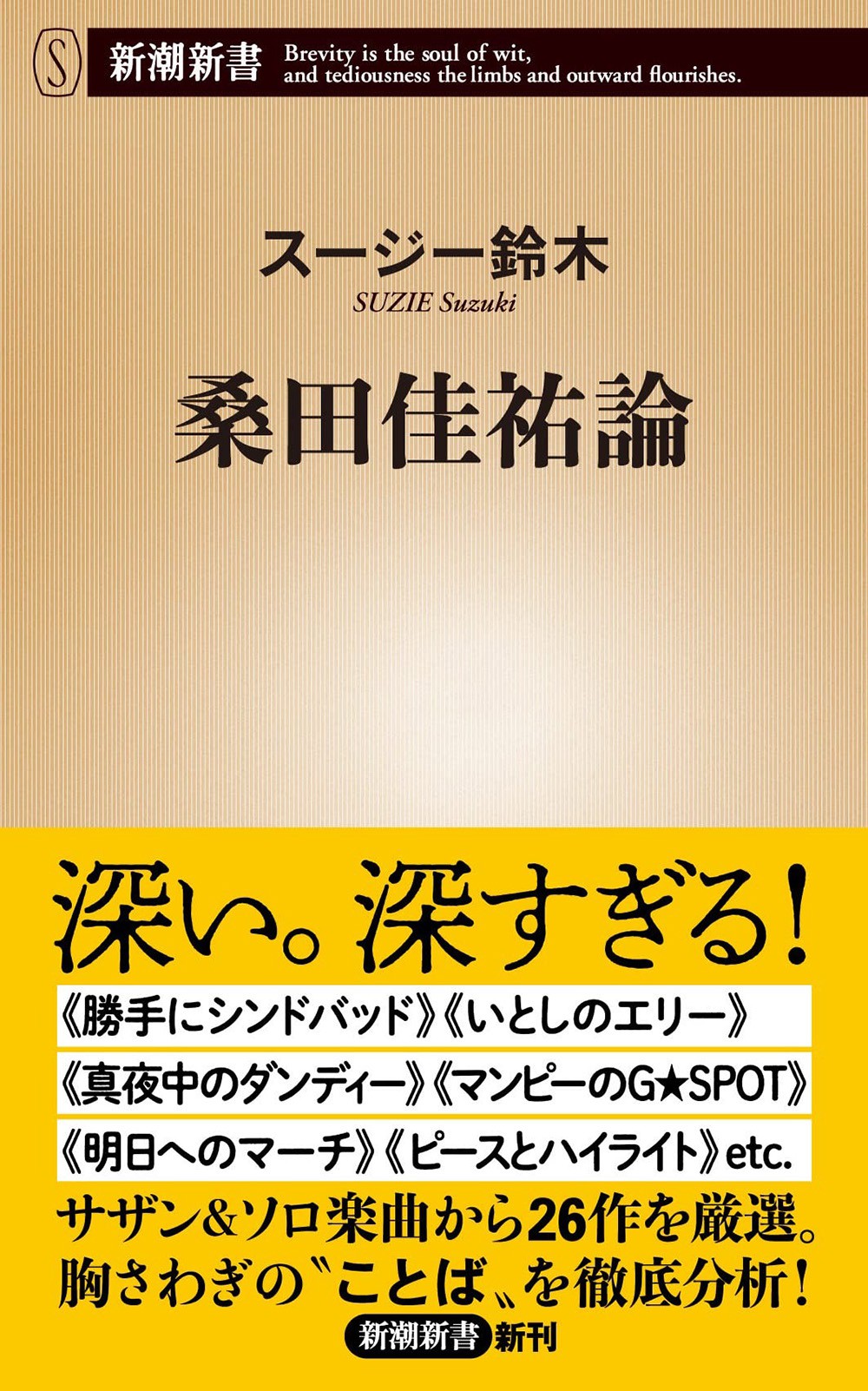

桑田佳祐論「胸さわぎの腰つきってどんな腰つき!?」

サザンオールスターズのデビュー曲「勝手にシンドバッド」の衝撃から44年。桑田佳祐が書き、歌う、独創的な言葉を巧みにビートに乗せた曲は、日本人の心を鷲づかみにしてきました。はたして、彼が歌ってきたこととは?

- CREDIT :

文/スージー鈴木(評論家)

はたして桑田佳祐は何を歌ってきたのか──。サザンとソロの全作品のうち、26作の歌詞を徹底分析したスージー鈴木氏の新著『桑田佳祐論』から一部抜粋、再構成してお届けする。(文中敬称略)

サザンオールスターズ《勝手にシンドバッド》

作詞:桑田佳祐、作曲:桑田佳祐、編曲:斉藤ノブ&サザンオールスターズ シングル、1978年6月25日

「砂まじりの茅ヶ崎」

日本ロック史の転換点。《勝手にシンドバッド》以前/以後──。

そんな《勝手にシンドバッド》の歌い出し、つまり革命へのはじめの一歩が、この「砂まじりの茅ヶ崎」という8文字、「すなまじりのちがさき」と音にして10文字なのである。

あえて音にしたのは、1番の終わりが「胸さわぎの腰つき」(むなさわぎのこしつき)と、こちらも10文字で締められていて、さらに「すなまじりのちがさき」「むなさわぎのこしつき」と音韻的にもかなり近似しているからである。「歌詞よりもリズムやメロディ優先で作っている」と思われがちな桑田佳祐だが、このデビュー曲の歌詞については、かなり周到に仕組まれていることが分かる。

ここで注目したいのは、「茅ヶ崎」という具体的な地名の導入について。というのは、今でこそ茅ヶ崎は「湘南」エリアを代表する地名だが、1978年当時はそれほどメジャーな地名ではなかった。いくら自身の生まれ故郷とはいえ、デビュー曲の歌い出しに「茅ヶ崎」は、さすがに唐突だと思うのだ。

先んじて、荒井由実のアルバム『14番目の月』(76年)収録の《天気雨》に「茅ヶ崎」という文字列が出てくるが、「ゴッデス」というサーフショップの名前と併せて使われていて、サーファー文化という、当時としてはまだ先端的な事象の一環として取り扱われていることが分かる。それどころか《COBALT HOUR》(75年)で「SHONAN-BOY」(湘南ボーイ)という言葉を使ったことについて、「そのころ、『湘南』って言葉、まだ誰も使っていなかったのよ」(松任谷由実『ルージュの伝言』角川書店)と、「湘南」さえメジャーではなかったことを告白している。

そう考えると、桑田佳祐がデビュー曲の冒頭で「茅ヶ崎」という言葉をあえて使ったのは、ある確固たる意志と計算があったということになる。ましてや《勝手にシンドバッド》を収録したデビューアルバム『熱い胸さわぎ』には、《茅ヶ崎に背を向けて》という曲まで入っているのだから尚更だ。

「ローカリズム」と「アンチ・モダニズム」

まずは「ローカリズム」。まだ、それほどメジャーではない生まれ故郷=茅ヶ崎を前面に出して勝負するという意志。言い換えれば、関西や広島、福岡など、西日本から出てきて一旗揚げた音楽家が、一様に「東京人」のフリをする中、自分は茅ヶ崎の出であることを前面に出して差別化するぞという意志の表れと考えるのだ。

続く「アンチ・モダニズム」については、この曲の生成過程をたどりながら、説明したい。

《勝手にシンドバッド》は当初、発表音源よりも遅いテンポだったという(それを、アレンジに加わった斉藤ノブ〔現・斉藤ノヴ〕が速いテンポに変えたとされている)。また当の桑田佳祐はこの曲を、ザ・ピーナッツ《恋のバカンス》(63年)のつもりで作ったと発言している。

そこで、《恋のバカンス》的なテンポと世界観の中で「♪砂まじりの茅ヶ崎」と歌ってみてほしい。ある世代以上には、しっくりと来る感じがするのではないだろうか。

つまり、「砂まじりの茅ヶ崎」は、レトロとしての「茅ヶ崎」だったということである。78年の茅ヶ崎ではなく、60年代の茅ヶ崎。70年代サーファー文化の前、茅ヶ崎が東京の衛星都市になるよりも前。桑田少年が見つめていた、素朴で猥雑な海っぺりの一地方都市としての茅ヶ崎──。

言い換えると、より前へ前へ、より新しく新しくと、洋楽を教科書とした「モダニズム」一方向で進化してきた日本ロックの転換点は、そのアンチとして、レトロをも呑み込んだかたちでやってきたということになる。

当時の音楽シーンに抗(あらが)うように、「ローカリズム茅ヶ崎」「アンチ・モダニズム茅ヶ崎」を背負って桑田佳祐が登場。それは、まさに革命のはじめの一歩にふさわしかった。

しかし、テンポを速めることでローカル感とレトロ感は失われ、また、雑誌『POPEYE』(76年創刊)を起点とした、折からのサーファーブームの影響もあり、その「茅ヶ崎」は、皮肉にも真正面から受け止められた。そして桑田佳祐は、その後の「湘南」ブームの立役者と位置付けられてしまうのだが。

桑田佳祐の姉・岩本えり子の著書『エリー©──茅ヶ崎の海が好き。』(講談社)には、2005年に桑田佳祐が、茅ヶ崎のことを詠んだ短歌が載せられている。この歌、特に「殺風景」というフレーズを読む限り、「砂まじりの茅ヶ崎」が「ローカリズム茅ヶ崎」「アンチ・モダニズム茅ヶ崎」だったと確信するのだ。

茅ヶ崎を 小粋に魅せし 殺風景

海辺(うみ)であったり 街並み(まち)であったり

「胸さわぎの腰つき」

デビューアルバムのタイトルも『熱い胸さわぎ』となっているように、「胸さわぎ」(細かい話だが「胸騒ぎ」ではなく「胸さわぎ」)という言葉は、サザンデビュー時の1つのアイコンとなっていたと記憶する。

決定的だった理由として、この言葉の意味不明さがある(そもそもタイトル「勝手にシンドバッド」自体も意味不明だが)。言い換えれば、「意味から自由奔放」。桑田佳祐の言葉がもたらした、最も大きな功績はここにある。

サザン以前の歌謡界やフォーク界では、抽象的な物言いとなるが「意味が音を支配している」感じを受ける。対して洋楽では「意味と音が拮抗している」。具体的に言えば、意味だけではなく、リズム感や韻も重視しながら、言葉を並べていくような感覚が、洋楽の歌詞にはある。

それを日本語でも実現できないか、意味性が多少損なわれた、音と拮抗するような歌詞でもいいじゃないか、というのが若き桑田佳祐の主張だったと思うのだ。言わば「歌詞」「作曲」「編曲」の三権分立宣言。

ただ、それにしても「胸さわぎの腰つき」はラディカルである。どんな腰つきなのか、まったく意味が分からない。さすがに当時のスタッフたちも、この言葉は行き過ぎと考えたらしく「胸さわぎのアカツキ」「胸さわぎのムラサキ」という代案を出したらしいが、おかしいのは、それらの代案のほうが、より「意味から自由奔放」なところ。

なお、《勝手にシンドバッド》のシングルジャケットは、左側で踊っている(ような)桑田佳祐の腰のベルトを、赤い手のようなものが掴んでいるデザインになっているのだが、あれは、「これこそが『胸さわぎの腰つき』だ」と指し示しているようにも見える。

意味が不明な分、音韻的には、先に述べたように「砂まじりの茅ヶ崎」とぴったりと呼応している。この2つのフレーズの母音の並びを比較する。

・砂まじりの茅ヶ崎/すなまじり・の・ちがさき=ウアアイイ・オ・イアアイ

・胸さわぎの腰つき/むなさわぎ・の・こしつき=ウアアアイ・オ・オイウイ

先頭の「ウアア」(すなま=むなさ)、先頭の単語の5文字目の「イ」(すなまじ『り』=むなさわ『ぎ』)、5文字の単語と4文字の単語を結ぶのが「オ(の)」、お尻の4文字単語の最後が「イ(き)」(ちがさ『き』=こしつ『き』)と、見事に揃っている。

さらには意味として、「砂まじりの茅ヶ崎」という地名の入った具体性と「胸さわぎの腰つき」というまるっきりの抽象性の対比で、歌詞の世界が一気に広がっていく。この2つのフレーズの組み合わせは、ちょっとした奇跡のようにも感じる。

「江ノ島が見えてきた」

もし、歌詞のフレーズごとの売上貢献枚数が計算できるとして、50万枚のうち20万枚が「砂まじりの茅ヶ崎」と「胸さわぎの腰つき」の革新性によるものだとしたら、それに20万枚を上乗せしたのは「江ノ島が見えてきた」だと考える(あとの10万枚は「今 何時?」)。

「江ノ島が見えてきた」は、この、一見珍奇な曲に大衆性を与えている。江ノ島という(「茅ヶ崎」よりも有名な)誰もが知る観光地・景勝地の風景を差し込むことによって、大衆の心をがっちりと掴む働きをしている。

シチュエーションは土曜深夜の国道134号線、茅ヶ崎の実家に向けて、鎌倉方面から江ノ島方面に車を走らせているところ。桑田佳祐監督映画『稲村ジェーン』(90年)の舞台となった稲村ヶ崎あたりからは、江ノ島が小さいながらもはっきりと視認できる。

テレビ用の短い時間の中でも欠かせないフレーズだった

その演奏において、「江ノ島が見えてきた」というフレーズは、レコードよりも早いタイミングであらわれる。本来なら2番の途中に置かれているのだが、このときは、1番の「♪ちょいと瞳の中に消えたほどに」の後に直結させられていた。2コーラスを歌う余裕のないテレビ用の短い時間の中でも、この必殺フレーズは欠かせないという判断があったのだろう。

また、細かい話となるが、「♪江ノ島が見えてきた」の部分のみ、メロディが1番と異なっている。「♪見えーてきたー」が「♪ラシーラソファー」(キーはEm)と音程高く推移して強調される。「♪見えーて」の「♪えー」がナインス(9th)の音となっていて、寂寥感たっぷりに響き渡る。

このときの《勝手にシンドバッド》は、その後、途方もなく繰り返されるこの曲の演奏の中でも、最高にして唯一のものだろう。そして、この中継を契機に《勝手にシンドバッド》がぐんぐんとチャートを駆け上がってくる。

78年8月31日夜。演奏が終わった瞬間、日本ロックが一段上の地平に跳ね上がった。見えてきたものは江ノ島と、新しい日本ロックのありようだ。