日本には建築家は存在しえなかった

丹下憲孝さん(以下、丹下) 実は日本には長いこと「建築家」は存在していませんでした。家づくりの際にもっとも大事にされたのは大工など職人匠の技で、設計図などはあってないようなもの。建築は学問としてではなく、職人的価値観のなかで造られてきたのです。

一方西洋では建築家という職業が古くから確立されていて、地位のある人々は例えばミケランジェロやドナト・ブラマンテなどの高名な建築家に家を造らせることで、権力を誇示する、という傾向も早くからありました。日本で建築家に光が当たるようになったのは、歴史的にはごく最近、明治維新以降ではないでしょうか。

初めて空間や建築に対して探究心が生まれ、それは心地良い住まいへの探求を超え、やがて建築を語ることが文化を語ることのようになってきたのでしょう。このように建築への興味を多くの人がもってくださるのは、私たちとしてはとてもうれしいことです。

丹下 父は、北マケドニアの首都スコピエの都市計画に関わるチャンスに恵まれ、そこで初めて世界に出ました。日本人の建築家が世界で仕事をする、というのは確かに父が最初の世代だったかもしれません。’70年代にはサウジアラビア、’80年代にはヨーロッパやアジア諸国での都市計画や建築設計に参加しています。

私も、’70年代当時はまだ砂漠しかなかったサウジアラビアを父に連れられて見て周りました。王族でも憩いの場として砂漠のテントを好まれ、夕暮れ時にはそこから水タバコを咥えながら彼らは日本人が海を眺めるように砂漠を眺めるんです。なんとも忘れられない光景です。

最近またサウジアラビアに行くことがあるのですが、父の設計である国王宮殿は街の人には「ジャパニーズパレス」と呼ばれていることを知りました。日本人建築家が造ったからそう呼ばれているのでしょう、丹下健三の建築が今もなお文化遺産として残って地元の人に愛着を持っていただいている、本当にありがたいことです。

建築家になりたい。そう伝えた時、父は30秒間沈黙

丹下 とても優しい父でした。ひとつのことに集中するととことんのめり込み、正月などは朝から晩まで映画を観続けるんです。それも今のように家で映画が観られる時代ではありませんでしたから、家族で朝から映画館をハシゴ。また普段は優しいですが、一度怒り出すと24時間それが続くこともありました。それも集中力なのでしょう。時間が過ぎればケロっと忘れてもとに戻るのですけれど(笑)。

父は世界中で建築を造っていましたから、一度海外へ出ると数カ月帰ってこないということもしばしばでした。母も一緒に行くので私はお手伝いさんと家で留守番でした。15歳でスイスの寄宿学校に行きたいと私が言い出した際には、喜んで送り出してくれました。子供をおいて自分たちばかり海外に行くのが忍びなかったのでしょう。

以降家族旅行はヨーロッパ等で、現地集合。父が仕事でヨーロッパを訪れる際に、その仕事場を見ることが私にとっての家族旅行になりました。父はミケランジェロの崇拝者でもあり、バチカンのピエタの像を見ては涙を流し、システィーナ礼拝堂ではひと言も話さずただじっと見つめていた。そういう姿をよく覚えています。モダン建築だとニューヨークでシーグラムビル等も一緒に見ましたね。

丹下 世界中の父の建築の現場を見て回って、私の周りの人はいつも建築の話をしている。自分もいつか建築をやるんだろうなとずっと思っていました。しかし私が進んだ大学はハーバードで建築学科がない。大学院で建築学科に進むと決めて父にやっと「これから建築をやりたい」と伝えたのです。30秒ほど父は沈黙して「世の中の大半の人が好きなことをやれず、生きていくためだけに仕事をしている。好きなことを見つけられたのなら、やりなさい」と。

今思えばその沈黙の30秒間は、大変な世界に息子が入ろうとしている心配と、息子が自分と同じ世界を目指してくれた喜び、その両方があったのでしょう。

父は建築界の非常に勾配のきついピラミッドの上に立っている人、息子でもそれはわかります。その人を見て建築家とはこうなのだと思ったら踏み外す、そう肝に銘じ実直にやって行こう、父の沈黙を見てそう私は決意したのです。

▲ 丹下憲孝氏が設計したモード学園コクーンタワー(2008年)。

▲ 丹下健三氏と丹下憲孝氏が初めて共同で設計を主導したフジテレビ本社ビル(1996年)。

▲ 丹下憲孝氏が設計したマレーシア クアラルンプールのUOB Plaza 1(2023年)。

▲ 丹下憲孝氏が設計した台湾 台北のDIAMOND TOWERS=台北之星(2022年)。

▲ 丹下健三氏の設計による東京都庁舎(1991年)。

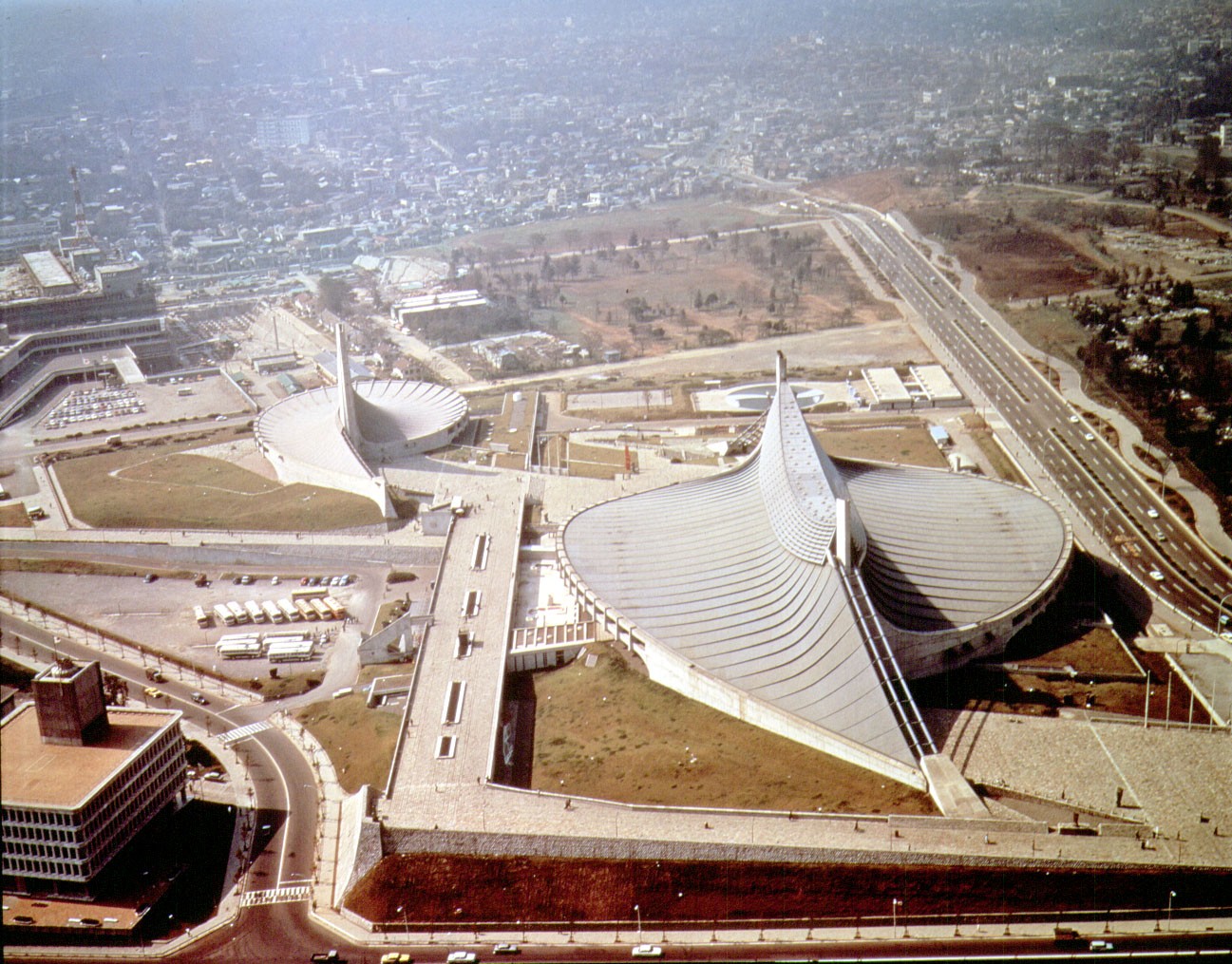

▲ 丹下健三氏の設計による国立代々木競技場(旧 国立屋内総合競技場/1964年)。

▲ 丹下健三氏の設計による東京カテドラル聖マリア大聖堂(1964年)。

▲ 丹下憲孝氏が設計したモード学園コクーンタワー(2008年)。

▲ 丹下健三氏と丹下憲孝氏が初めて共同で設計を主導したフジテレビ本社ビル(1996年)。

▲ 丹下憲孝氏が設計したマレーシア クアラルンプールのUOB Plaza 1(2023年)。

▲ 丹下憲孝氏が設計した台湾 台北のDIAMOND TOWERS=台北之星(2022年)。

▲ 丹下健三氏の設計による東京都庁舎(1991年)。

▲ 丹下健三氏の設計による国立代々木競技場(旧 国立屋内総合競技場/1964年)。

▲ 丹下健三氏の設計による東京カテドラル聖マリア大聖堂(1964年)。

人間の変化に対応するために建築にアダプタビリティが必要

丹下 父は「社会」という言葉を常に使っていました。工業化社会から情報化社会になると早くから言っていました。私はさらに社会を深く掘り下げて人間生活を見なければ建築は造れない、これからは個の時代になるとも考えました。そして個の人間生活こそ社会であるとも。

人間一人ひとりの生活、年代ごとに人生は変化していく。例えば、同じ一つのスペースでも20代では友人たちと集まり語り合う場、80代になればそのスペースはひとりゆっくりと景色を眺める場と変化していくのです。人間そのものは変わらなくても生活パターンは時間で確実に変わるんです。そう考えてみて、では万人にとって快適な空間、建築をつくることは極めて難しい。

東京モード学園のファサードデザインなどが私たちの建築では目立ちますが(笑)、私は常に人間の営みを大事にしようと意識していますし、それこそが自分の建築であると考えています。私は画家でもなければ彫刻家でもない、建築には機能があって、それを使う人間がいると、そのことを肝に銘じ日々仕事をしています。

丹下 同じリビングルームでも20代では大人数呼んでワイワイしていたのが、80代ではひとりでお茶を楽しんでいるかもしれない。大人数いた広いリビングにひとりになっても、そこにあたたかい光が差し込んで、また違った心地よさを感じられる。建築自体は大きくは変えられないけれど、必ず住む人に変化があることを前提に建築を造らなければいけないと、強く意識しているんです。

特にここ最近は変化が激しい時代ですよね。つい最近まで経営者の方は自社ビルを建てる、自分の城をつくることがステイタスとお考えになる方が多くおられ、それは私にとって大変有難いことですが、最近ではそういう考え方だけではなくなってきたように思えます。会社の規模は常に変化するし、働き方も変わっていく、その都度オフィスも変わってよいという考え方も経営者の方々から出てきています。あらゆる人間の変化に、建築家は敏感でならねばならないと思っています。

※後編(こちら)に続きます

● 丹下憲孝(たんげ・けんこう)

建築家。TANGE建築都市設計 代表取締役会長/CEO。1958年1月31日生まれ。学習院初等科、中等科を経て、1973 年よりスイスの寄宿学校ル・ロゼに学ぶ。1981年ハーバード大学卒、1985 年ハーバード大学デザイン大学院建築学専門課程を修了。同年丹下健三・都市・建築設計研究所に入所。2002 年に丹下都市建築設計(現・TANGE 建築都市設計)に改組し代表取締役社長に就任、2024年より現職。優れた建築デザインと技術が評価され、国内外、数多くの受賞歴あり、以下代表例。

エンポリス・スカイスクレイパー賞(モード学園コクーンタワー)、グッドデザイン賞(モード学園コクーンタワー)、中国国際不動産建築設計賞優秀賞Merit Award(LARIMAR CENTER、中国)、Council on Tall Buildings and Urban Habitat Best Tall Building 100-199 Meters Award 受賞(クラブ・エクラット 中国・恵州)、MUSE Design Award(ダイヤモンドタワー/台北之星、台湾)

主な作品

UOBプラザ1/ ユナイテッドオーバーシーズ銀行クアラルンプール本社ビル(マレーシア)、クラブ・エクラット(中国)、シェードスケープ(シンガポール)、ダイヤモンドタワー/台北之星(台湾)、アメリカ医師会本部ビル(米国)、BMWイタリア本社ビル(イタリア)、上海銀行本社ビル(中国)、国内では、モード学園コクーンタワー、東京アクアティクスセンター、名古屋トヨペット檀溪通店、フジテレビ本社ビル、東京ドームホテル、財団法人癌研究会有明病院など。

公式HP/TANGE建築都市設計